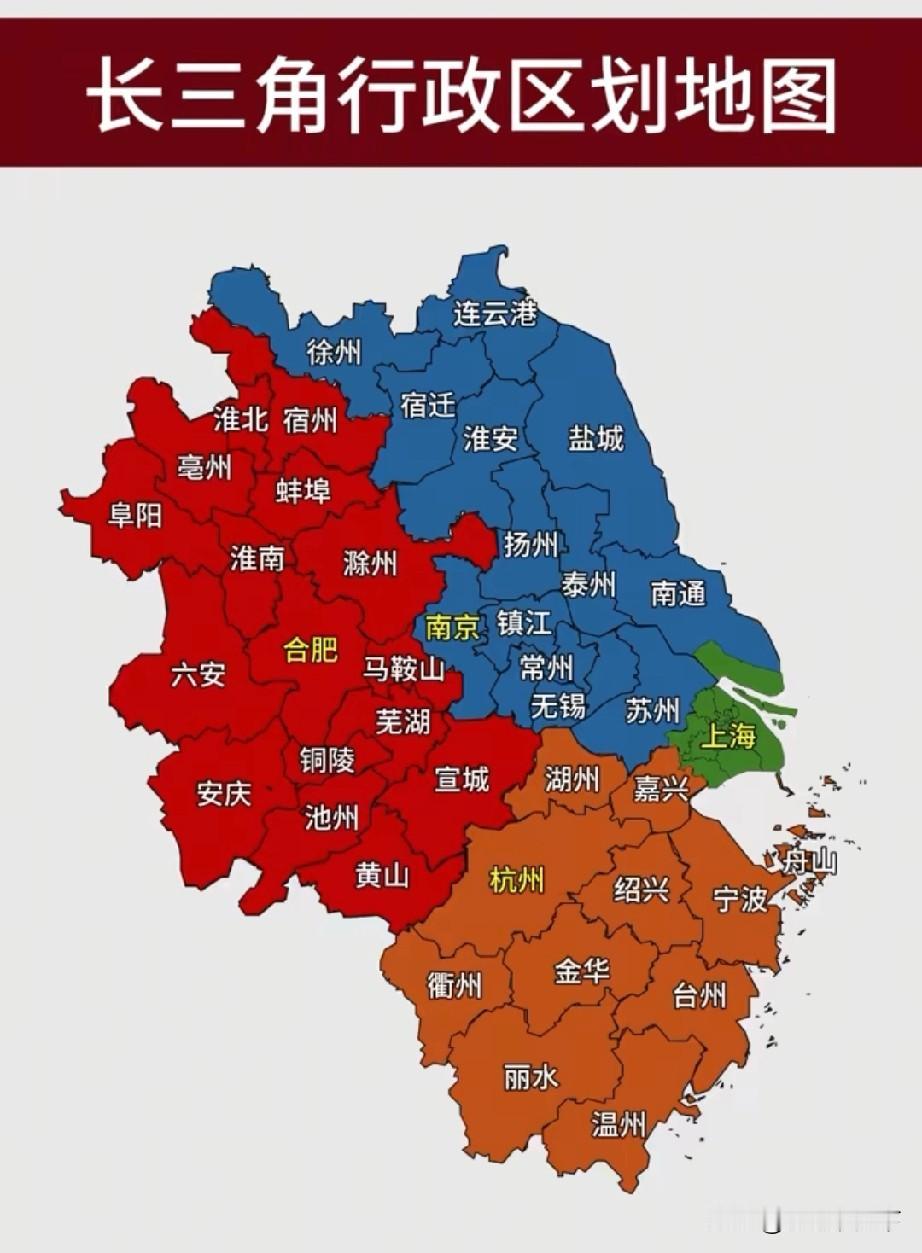

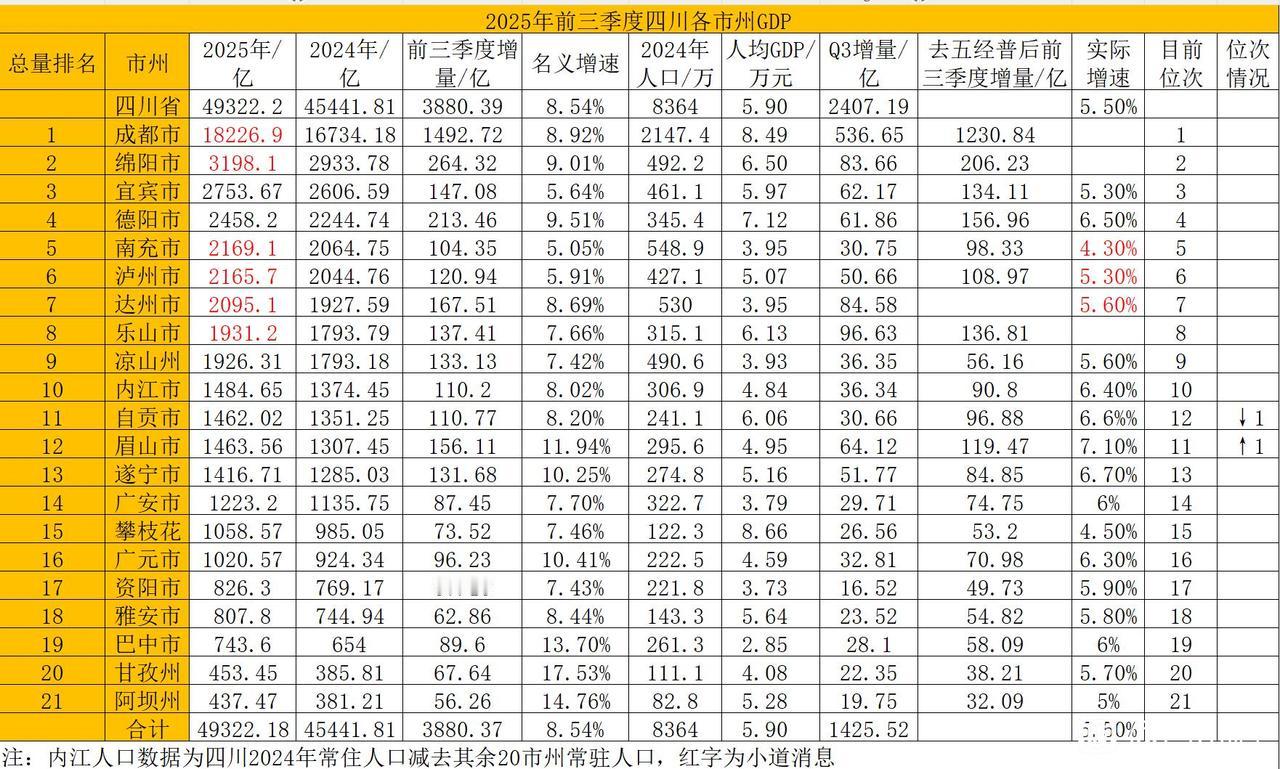

新一线城市的竞争已经进入综合势能较量的新阶段,杭州之外,中部地区的武汉,有九省通衢的区位优势与雄厚的制造业根基,东部地区的南京,有领先的科教优势与较高的创新转化效率,成都以人口规模与消费活力领跑西部地区,谁的发展前景更被看好? 产业发展路径 武汉攻坚硬核领域,南京转化科教势能,成都依托规模获益 三座城市的产业发展,都是基于自身的资源禀赋,充分发挥既有优势,指向明确。 武汉锚定光电子信息产业后,并未停留在简单的产能扩张,而是通过“芯光链”平台重构中小微企业采购链路。这种“产业级电商”的模式,直接让今年一季度的交易额突破了11亿元,中小微企业的采购效率提升了20%以上。对此,武汉不仅着力巩固现有优势,更有意为电子信息产业的规模再上台阶铺路。 南京的优势,在于把智力资源变成实际产能的转化能力。紫金山实验室突破6G太赫兹通信的国外封锁,台积电南京厂实现高良率芯片量产,南钢集团的“智慧大脑”落地应用,这些成果背后,是南京50余所高校中13所“双一流”的强力支撑。但南京的短板也很明显,当前的产业突破多集中在单点领域,尚未完全转化为全域竞争力,整体产业生态的均衡性仍有待提升。 成都的硬科技攻坚成效不及武汉,科教转化效率不如南京,但成渝双城经济圈的协同效应,为其提供了另一条发展路径。通过整合区域资源扩大产业规模,成都在电子信息、消费等领域都形成了体量优势。 人口与消费 成都拼规模但有些失衡,武汉冲增速且势头强劲,南京重质量更显务实 人口流向与消费数据,是城市活力最直观的“晴雨表”,三座城市的表现,反映了各自的发展特色。 成都的重要优势是人口基数大,但深层问题已逐渐显现。近年来,成都的人口分布呈现核心集聚、郊区流失的特点,青白江等郊区出现了常住人口负增长,资源过度向核心区域集中,不仅可能拉大各个区域发展的差距,也会给核心区域带来不小的公共服务压力。 武汉的亮点在消费增速的爆发式增长, 2025年上半年,武汉社会消费品零售总额增速达7.3%,是全国十强城市中唯一突破7%的,高于成都的6.1%。武汉的消费增长并非“虚火”,数据显示,武汉核心商圈的空置率下降了0.5至15.1个百分点,且后续还将新增33.3万平方米的优质零售空间。 南京的策略是专注人才质量与消费稳定。在《2025中国城市人才吸引力排名》中,南京位列第七,人才净流入占比稳定在0.7%至1%。南京还用增加15.8万套保障性租赁住房的实际举措留住人才,这种以安居促安业的务实做法,比单纯追求人口数量更有长期价值。消费层面,南京的总量排在全国第十,但很少有大起大落,避免了因短期刺激导致的市场波动。 综合实力 南京均衡发展,武汉单极突出,成都软实力强但硬实力弱 综合实力的比拼,看的不是某一项指标的亮眼表现,而是整体格局的稳健发挥,三座城市的差异较为明显。 南京既实现了经济增长,又兼顾了民生改善,没有因追求速度而牺牲质量。长三角的区位红利更让其受益,南京都市圈发展规划获批后,正逐步成为长三角西翼的增长极。而南京最为难得的,是始终在推进智力优势向发展优势的转化,没有浪费科教这一核心家底。 武汉在光电子产业领域的硬实力毋庸置疑,长江存储128层3DNAND闪存量产,更是打破了国外垄断。但武汉的短板同样突出,第三产业占比偏低,区域辐射力不及预期,这直接导致其在新一线城市魅力排行榜中只排在第八位。 成都连续11年位居新一线城市魅力排行榜首位,但这更多源于其综合商业活力,评判指标都指向成都的舒适区,而非完全的硬核实力。成都的GDP总量虽高,但产业核心技术突破方面有待进一步加强。人口流入虽保持稳定,但高端人才占比远低于南京。成都2025年上半年的社零总额甚至超过了广深,但这种消费增长更多依赖人口规模效应,而非收入质量的切实提升。成渝双城经济圈建设的推进为成都提供了战略机遇,但成都必须找到更硬核的自身定位。