论语第三部分之第五板块,最后一个板块,世界大同该有的样子。

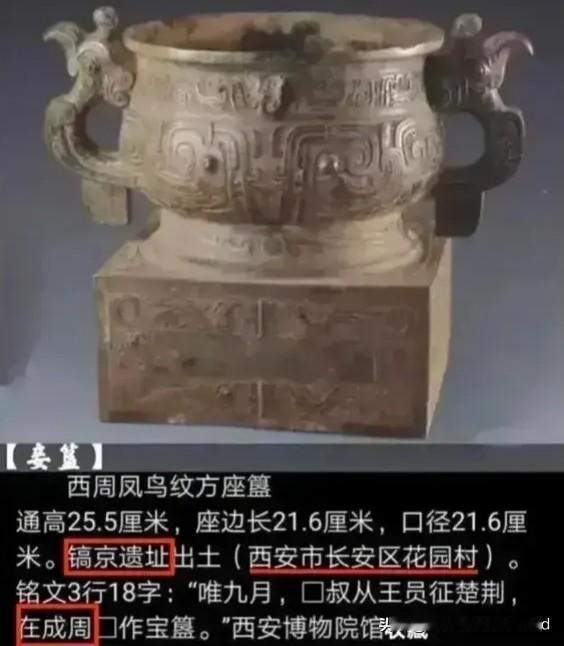

15.5 子曰:“无为而治者其舜也与!夫何为哉?恭己正南面而已矣。”

传统的解读——孔子说:“能够不做什么就使天下得到治理的人,大概只有舜吧?他做了什么呢?他只是庄重端正地面向南地坐在王位上罢了。”

但从诗经的维度,也就是诗言志结合不相的知,思无邪结合求无的仁的角度;表相的背后,不相的内在意境体现了做到了恭己正,也就是以身作则,正人的核心在于正己,正己的核心在于修德。结合一以贯之,第一句价值观导向是第一步的过滤,只有求仁得仁的大方向对了,才能进入第二步。也就是第二句的固守,经受住考验,甚至是生死考验,君子固穷的第二步过滤。再之后就是一以贯之的坚守信仰了,这是一辈子的事,对手是时间,这是第三步的过滤。如此的结果,就是上句,真正修德圆满的,人之龙凤了,也就是知德者鲜矣。这句就是知德者的举例,也就是无为而治的舜帝,同时也体现了无为而治的核心原因。

何谓无为而治;是不是不理朝政就是无为而治,是不是只知道吃喝玩乐,就是无为而治;还是像嘉靖有能力控制大臣,自己几十年不上朝,就是无为而治。

首先无为是表相,无为的内在本质并不是形式主义的无为,而是合于天道的无为。因为做到了合道循理,这里的合道循理就是恭己正,以身作则的做到了修德。另外是无为而治要有而治的结果,这个结果就是大环境,大氛围,整体学习奉献者好榜样的大风气,上行下效,下推上行。为何上句要明确知德者,是感知和智慧的体会德的概念。这里不是自己修德,嘉靖修仙,自认为自己修德,其实不然;修德在于小乘的自己内修,知德者在于有智慧让整个社会和国家去修德,也就是大乘佛法的意思。大乘佛法的基础是大慈大悲。

是不是很有偏差,首先这里无为的前提,是无私;无私才能无我,无我才能触及心体,体会良知;致良知才能感悟天道,天道才能道法自然,道法自然的无为,才称得上无为而治。后面部分,天道和道法自然都属于听天命部分,只能顺随不能干预。能做的在于前半部分的尽人事,这里尽人事的个人部分,核心在于致良知,这个良知就是仁。这才是真正意义上的无为而治,无为而治是儒学,而不是道家。道家很像小乘佛法的儒家,没有考虑人类的存在,没有入世的实践,不用考虑社会和国家,只有个人的修德,所以没有尽人事,只有听天命。但是没有尽人事的修德和知德的过程,人做不到普渡众生的听天命级别。如果在社会层面,不存在没有尽人事的听天命,更不存在什么都不做的道法自然。

这里不是你理解的没有作为,是真正的心体感知,良知彰显。此时的良知必是民心所向,必然良知共鸣。这才能厚德载物,万国来朝,这才是有朋自远方来的意境。老子的无为是出世的个人无为,如果是平天下的维度,即使道德经也说,圣人为而不争,无为而治也是一种相的无为,不相的有为之治。

举个例子,你就知道舜的无为了。抓鱼,壮年人抢最好的地方,老年人只能到最差的地方。舜,只是把自己的地方让出来给老人。对于效仿自己的壮年人给与表扬和奖励。没做什么,也似乎做了什么,天下皆太平。。。

感悟了吗,百姓眼里相的无为,没有那么多开会研究,更没有那么多方针、政策。只是以身作则做好了,然后宣扬牧羊犬精神,同时不让牧羊犬吃亏,甚至牧羊犬获得更多。

但是结果呢,就是无为而治。外在形式上的无为,内在本质上的有为。如果总是说教和政策,百姓眼里的有为;但自己并没有以身作则,即使很多政策,不也是相的有为,不相的不为吗?

这句体现,大乘佛法的知德者,才可无为而治。