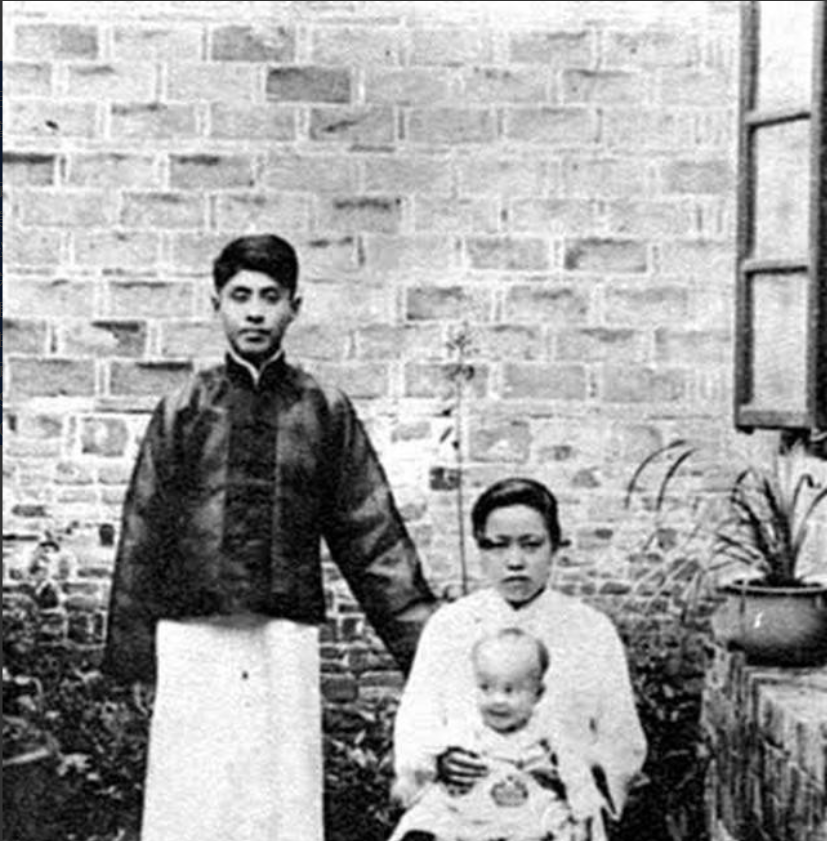

葛墨林院士曾讲述在杜致礼去世后,杨振宁独居生活的窘迫。有一次去杨振宁家探望,一进门,看见杨先生穿着睡衣,脸色枯黄,身体和精神状态都很不好。 杜致礼去世后不久,作为与杨振宁相交近半个世纪的挚友和学生,他特意从天津赶到北京探望。 葛墨林这辈子都忘不了推开那扇门时的景象,当时屋里没有开灯,光线有些昏暗,穿着宽松睡衣的杨振宁就坐在沙发上,往日里精神矍铄的模样全然不见,脸色枯黄得像失了水分的秋叶,连起身的力气都显得不足。 这样一位站在世界物理之巅的大师,怎么会把日子过成这样? 葛墨林与杨振宁的交情始于1977年的兰州大学,那时他还是研究生,跟着导师研究杨-米尔斯规范场理论,杨振宁回国访问时听了他们的报告,连用两个“妙”字称赞。 后来在广州的学术会议上,杨振宁竟一眼认出了他,还准确叫出名字,这份记忆力让葛墨林记了一辈子。 他们的情谊早已超越师生,杨振宁待他向来亲厚,早年一起吃饭时点了炒虾仁,自己几乎不动筷子,全留给从兰州来的葛墨林,直到多年后翁帆才笑着戳破真相——杨振宁其实很爱吃虾仁。 1949年,杨振宁和杜致礼在普林斯顿的中餐馆偶遇后,两人走到了一起,1950年成婚,此后的五十多年里,杜致礼成了杨振宁最坚实的后盾。 刚结婚时住的公寓原是军营改建,取暖要靠煤炉,晚上得清理煤灰,出身将门的杜致礼却毫无怨言。 孩子出生后,她包揽了所有家务和育儿琐事,大儿子打球撞坏脾脏急需手术时,杨振宁正在波兰讲学,杜致礼独自扛起一切,事后也没敢告诉他怕分心。 就连杨振宁获诺贝尔奖后参加瑞典国宴,都是杜致礼陪着他与瑞典国王并肩入场。 2003年10月,杜致礼在纽约长岛石溪病逝,走完了与杨振宁相伴的五十三年。 失去了那个把家里打理得井井有条的人,杨振宁的生活瞬间失了章法。 要知道这位物理学家在此之前从未为生活琐事操过心,杜致礼在世时,他只需专注于物理研究,家里的一切都由妻子妥善安排。 没人能想到,这位在科学领域判断力精准到极致的大师,在生活里竟是如此依赖伴侣。 他曾为南开理论物理研究室的会议亲力亲为,把100美元换成一捆捆20美元的零钱背回来,还从香港运计算机、派秘书帮忙。 90多岁时还能清晰地用邮件讨论学术问题,甚至为学生的文章写评语。 可在生活细节上,杜致礼的离开让他瞬间陷入了慌乱,就像精密的仪器少了关键的零件,运转起来处处滞涩。 后来翁帆的出现,渐渐为杨振宁的生活重新注入活力。 他们会一起开车探索,即便杨振宁85岁后不再握方向盘,也会鼓励刚拿驾照的翁帆挑战山路。 葛墨林再去探望时,看到的又是那个精神状态舒展的杨振宁,饭桌上还会像从前一样,把爱吃的菜悄悄推给后辈。 今年9月下旬,葛墨林携夫人前往北京探望杨振宁,10月18日凌晨,杨振宁在清华园寓所安详离世,享年103岁。 杨振宁去世后,翁帆将他300万美元的诺贝尔奖金全部捐献,设立了“杨振宁科学传播奖”。 从杜致礼到翁帆,从普林斯顿到清华园,杨振宁的生活几经波折,但好在最终都找到了归宿。