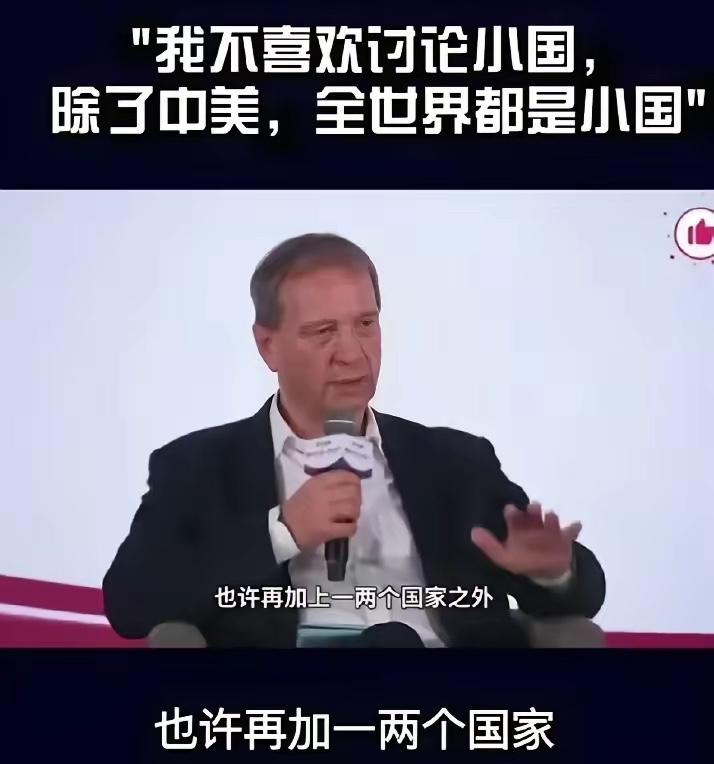

加拿大总理告诉他的国人,世界上只有两个国家敢于反制美国关税,而加拿大是其中之一。另外一个国家是哪个他没说。这说明什么呢?说明全世界都在看着中国怎么做,嘴上不说,心里我认为还是有点佩服的。 加拿大总理在公开讲话中直言,全球仅两个国家敢反制美国关税,加拿大是其一,另一个却刻意不提。各方不难判断,这个“隐形答案”正是中国。 先看加拿大的反制,更像盟友间的“被迫还手”,力度和底气都与中国不在一个维度。2025年4月美国打响“对等关税”第一枪后,加拿大很快出台汽车关税减免框架,允许在加运营的车企从美国免税进口汽车,但前提是维持本地生产规模和投资承诺。 可现实是,美国通用汽车缩减了加拿大安大略省两家工厂的产量,斯泰兰蒂斯更是直接取消了当地布兰普顿工厂的生产计划。要知道,加拿大汽车行业承载着12.5万个直接就业岗位,80%都集中在安大略省,这波操作直接戳中加拿大的经济软肋。 10月23日,加拿大终于出手,将通用汽车的年度免税进口配额削减24.2%,斯泰兰蒂斯则被砍半,超出配额的美国进口汽车需全额缴纳25%的报复性关税。 看似强硬,实则是“打一巴掌还得看脸色”——反制只针对违约车企,并未触及美国核心利益,本质是为了保住本土产业和就业的无奈之举。 回顾历史,加拿大对美国的“顺从”是常态。上世纪80年代美加贸易战中,加拿大在钢铁、农产品等领域多次妥协;即便是近年的铝关税争端,最终也以加拿大“象征性反制+谈判妥协”收场。 再看中国,2025年4月美国宣布征收“对等关税”后,中方仅用两天就推出12项反制组合措施,速度与力度引发全球关注。 关税层面,自4月10日起对所有原产于美国的进口商品加征34%关税,直接对冲美国关税压力。更关键的是战略资源和产业层面的精准打击:对钐、钆等7类中重稀土相关物项实施出口管制,这些是美国高科技产业、军工制造的“工业维生素”,缺了它们,美国的先进武器、芯片制造都得“卡脖子”。 中国的反制引发全球关注,核心在于打破了“美国施压即需妥协”的固有认知。历史上,美国常以“301调查”“232条款”施压贸易伙伴:上世纪90年代针对日本,促成“广场协议”签订;2000年后针对欧洲,迫使欧盟在航空、农业领域让步;即便是加拿大、墨西哥等盟友,在贸易谈判中也长期处于弱势地位。 中国的反制首次展现了“对等回应”的完整能力,更构建了“依法合规”的反制框架。中方先通过世界贸易组织争端解决机制起诉,再依据国内法实施管制,每一步操作均符合国际规则,强化了美国“单边霸凌”的国际认知。 对外经济贸易大学教授崔凡指出,中方反制的推出效率与力度,印证了其反制立场的坚定性及政策工具箱的充足性。 这种“硬气”背后,是中国产业链的完整性支撑。从稀土、矿产等基础资源,到芯片、家电等制成品,中国既能卡住美国的上游供应链,又能在下游消费市场形成制约。 反观其他国家,要么依赖美国市场,要么缺乏完整产业体系,根本不具备全方位反制的能力。加拿大的反制只局限于汽车行业,就是最好的证明。 回望历史,国际博弈的法则从未改变,实力永远是说话的底气。晚清时期,清政府面对列强的贸易掠夺和关税压迫,只能签下一系列不平等条约,关税自主权被剥夺,国家利益被肆意践踏。当时的中国并非不愿反抗,而是工业落后、军事孱弱,根本没有反抗的资本。 民国时期,即便名义上收回了关税自主权,但在列强的经济封锁和军事威胁下,依然难以自主制定贸易政策,在国际贸易中处处被动。直到新中国成立后,中国才真正掌握了关税自主权,但在改革开放初期,面对全球贸易格局,仍需通过妥协换取发展空间。 上世纪90年代,美国对中国发起多次贸易调查,中国大多以“协商解决”为主;2009年中美轮胎特保案中,中方的反制也相对温和。 而如今的主动出击,正是国力跃升后的必然结果。2025年的中国,已是全球第二大经济体、第一大贸易国,拥有完整的工业体系和庞大的内需市场,不再需要仰人鼻息。 加拿大总理的“欲言又止”,本质是全球对中国实力的默认。过去,全球多国受美国影响力掣肘;如今,中国的立场已成为全球贸易格局中的重要考量因素。中国的反制被“隐形点名”,核心在于其打破了美国主导的贸易霸权逻辑,印证了“实力对等基础上的平等对话”是国际交往的核心原则。 此次关税博弈清晰展现,国际规则的践行需以实力为支撑。中国的反制并非追求“胜负之争”,而是推动构建更公平的贸易秩序。从晚清“关税自主权丧失”到如今“体系化反制”,从“被动妥协”到“主动维权”,中国的发展历程印证了“弱国无外交,强国方有话语权”的客观规律。 在公平正义的国际秩序构建进程中,中国的角色已不可或缺,而这份影响力始终源于国家实力的提升与维护自身利益的坚定立场。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。