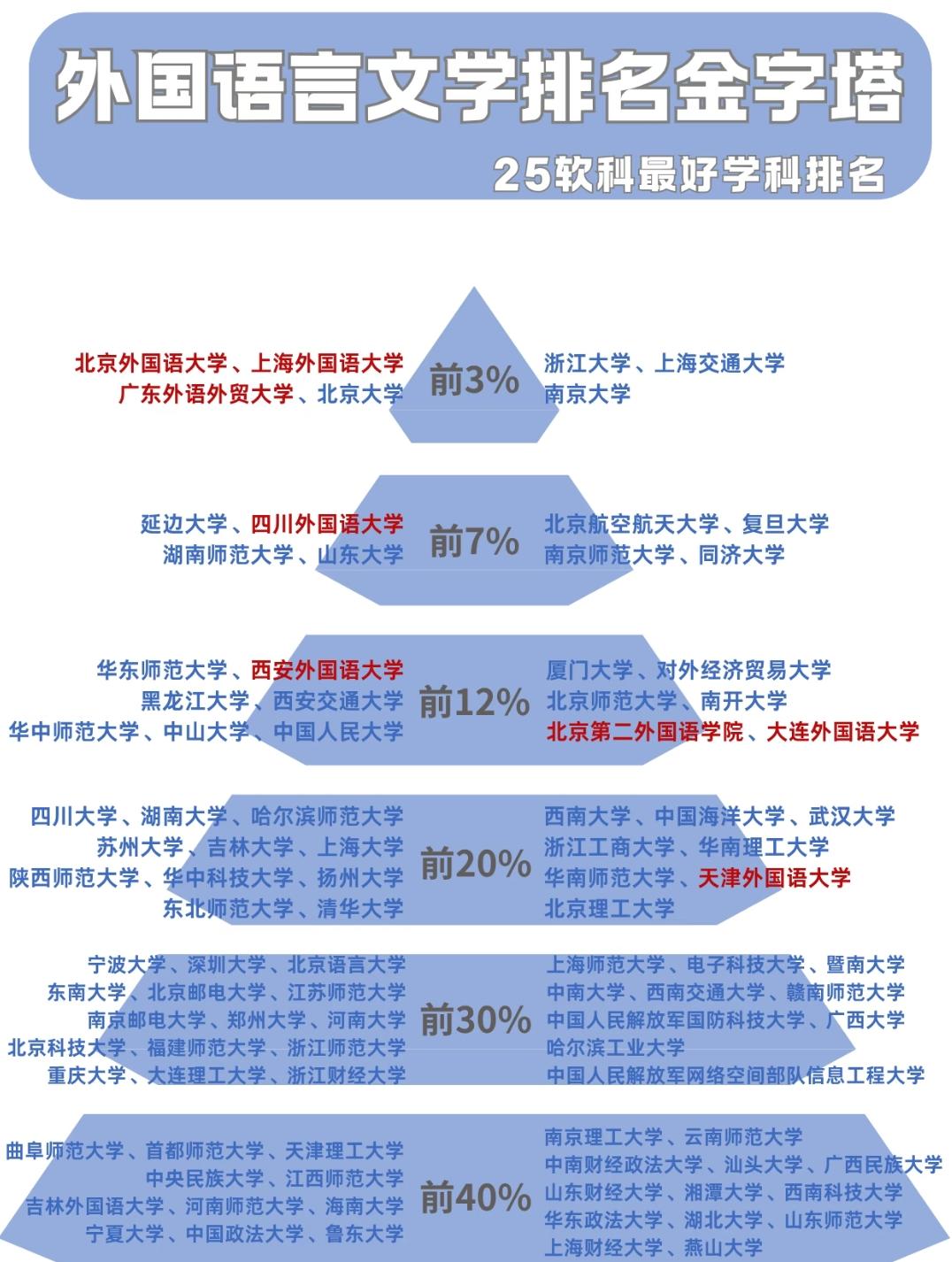

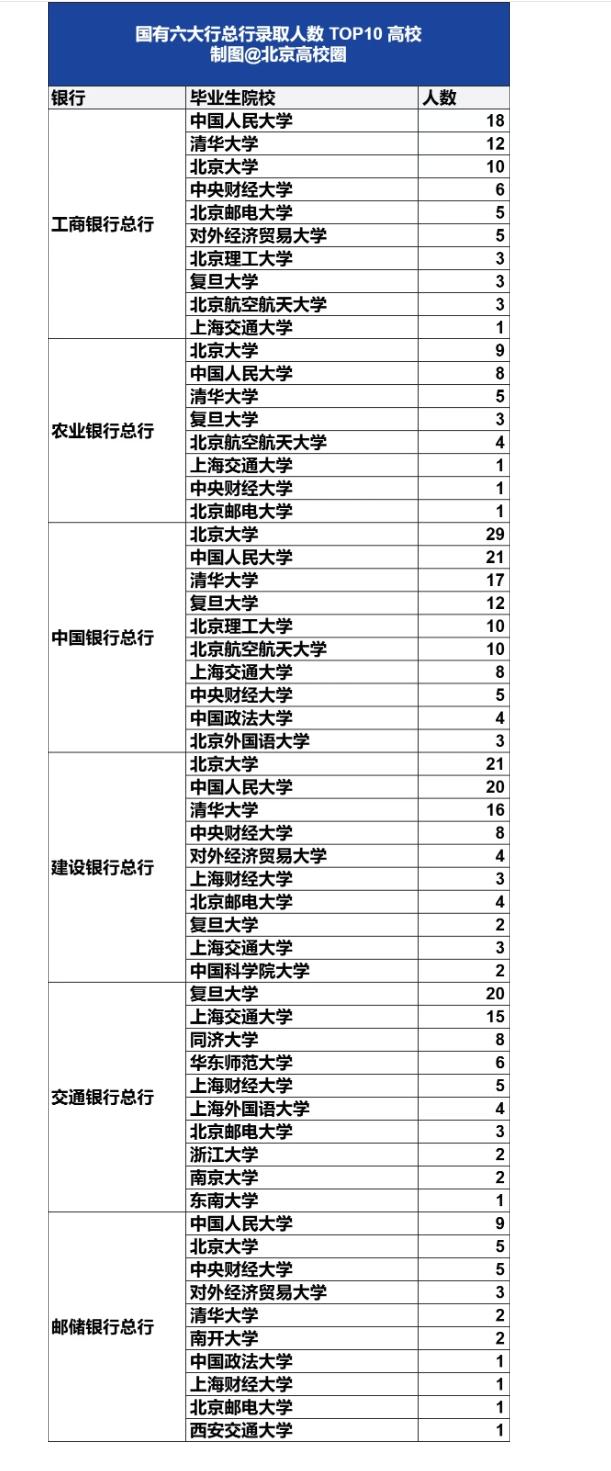

外语专业的“金字塔”:藏着只有学语言的人才懂的“冷热” 盯着这张外国语言文学的学科排名图,突然想起学英语的表姐——她当年纠结报北外还是厦大,现在在跨境电商做翻译,说“学校的牌子是敲门砖,真干活看的是‘能不能啃下外刊长难句’”。这金字塔里的每个层级,都裹着学语言的人最实在的“就业体感”。 塔尖前3%:是“天花板”,也是“窄门” 北外、上外的学生,好像天生带着“语言buff”。表姐的室友考去北外,大二就拿到了联合国译员培训班的名额,毕业进了外交部翻译室,朋友圈里是“跟着代表团出公差”的动态。广东外语外贸大学更像“实用派”——他们的商务英语专业,大三就能去广交会做随行翻译,毕业进外贸公司的起薪能到18w,“能谈生意的外语生”是雇主抢着要的香饽饽。 连北大的外语专业都藏着“学术底气”:他们的学生能啃得下中世纪法语手稿,毕业要么直博研究比较文学,要么进出版社做外版书策划,把“语言”做成了“文化敲门砖”。 前7%-12%:“学科+地域”的双保险 延边大学的朝鲜语,是“东北边境的刚需”。我朋友延边大学朝鲜语毕业,进了珲春的外贸公司,负责中韩企业的对接,月薪里还额外算“小语种补贴”;四川外国语大学的西班牙语,对口的是拉美外贸项目,毕业生跟着项目跑墨西哥、阿根廷,一年能攒下不少驻外补贴。 黑龙江大学的俄语更狠——他们的实验室连着中俄边境的口岸,学生大三就能去海关做实习翻译,毕业考编进外事办,“俄语+地域”的组合,基本是“稳进体制”的保障。北京第二外国语学院的旅游外语,是“文旅行业的香饽饽”,毕业生进携程做国际线路策划,能把“外语+景点知识”揉进产品里,比纯旅游专业的学生更吃香。 中下层:“语言+跨界”的突围 像清华、上交这类综合校的外语专业,走的是“复合路线”。清华的外语生,会辅修计算机,毕业进科技公司做国际专利翻译;上交的外语专业,跟船舶工程系合作,学生能翻译海事技术文档,对口的是中远海运这类央企,“语言+工科背景”成了独一份的优势。 天津外国语大学的日语,贴着“日企标签”——天津的日企扎堆,他们的学生大三就能去丰田、松下实习,毕业直接转正,“日语+商务礼仪”是日企HR最认的技能;大连外国语大学的俄语,对接的是东北的对俄贸易,毕业生进物流企业做单证翻译,日子安稳得很。 这金字塔从来不是“谁比谁会背单词”——塔尖的学生可能羡慕中下层的“就业对口”,中下层的学生也会佩服塔尖的“学术高度”。学语言的人早懂了:光会“说外语”不够,得把语言变成“能对接行业的工具”,才是真的站稳了脚。 你学的专业,也有这样“看着排名高、实则要拼跨界”的情况吗?那些被看作“冷门”的专业方向,是不是反而成了最稳的出路?英语专业思维 语言学留学 英语专业九级 英语专业排名 语言类院校排名 语专业 外语学科选择