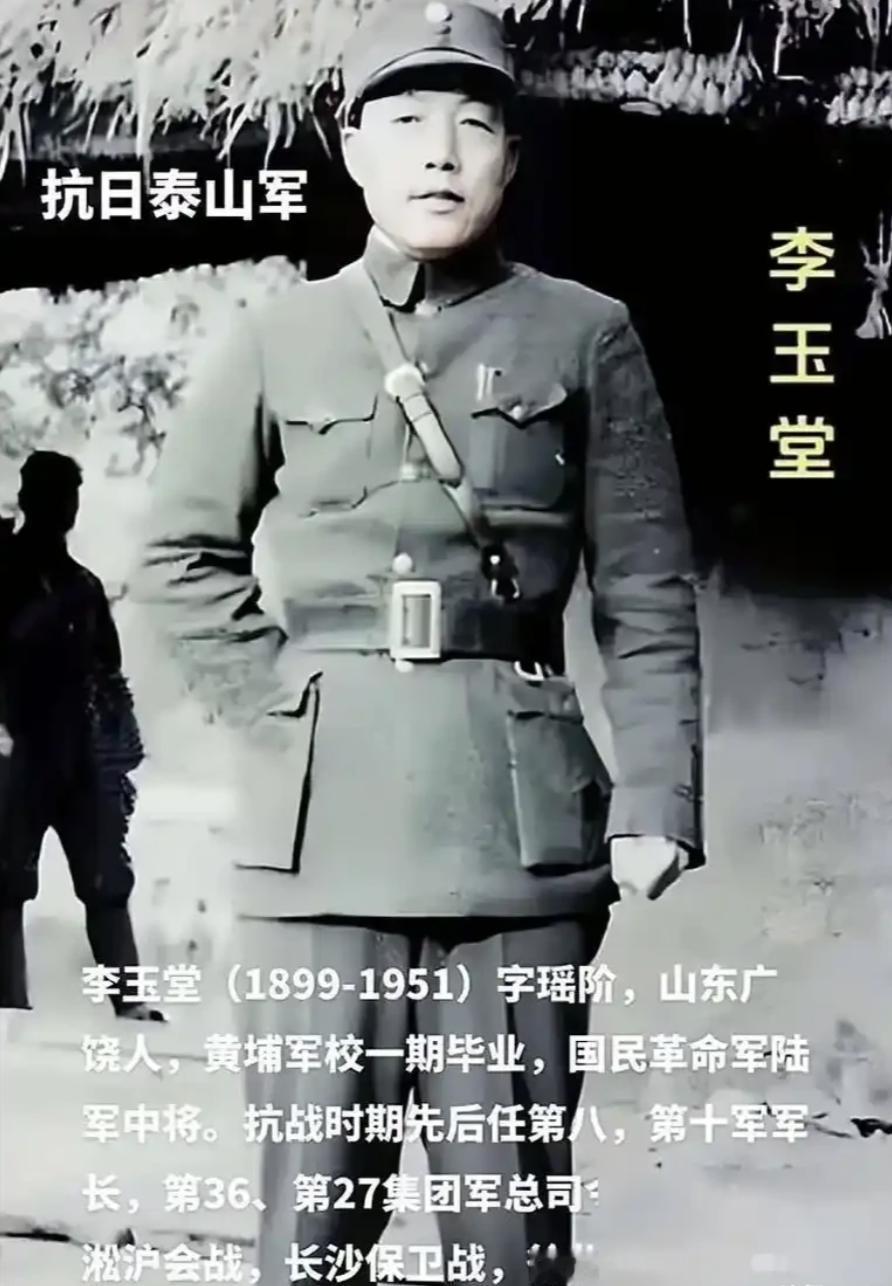

1951年2月5日,血战长沙的李玉堂被枪杀于台北碧潭刑场。蒋介石亲自在判决书上批下“耻”字,李玉堂则高呼:“一生为国,如此下场,心有不甘!” 1951年除夕清晨,台北碧潭刑场枪响,曾在第三次长沙会战毙伤5.6万日军的“泰山军”军长李玉堂倒在血泊中。 蒋介石亲笔批下的“耻”字,与他“一生为国,如此下场,心有不甘”的呐喊,书写下近代军事史最荒诞的悲剧。 1942年第三次长沙会战前,他正因上一次战役的战术争议被留职察看,第十军官兵为保军长纷纷立誓“打下长沙,保回军长”。此时日军12万兵力携化学武器来袭,刚接到升职令的李玉堂当即销毁调令,封闭湘江所有船只以示“破釜沉舟”。 他配合薛岳“天炉战法”,以长沙为核心构建网形防御,在指挥部连续坚守72小时,创立“梯次消耗战术”,令炊事兵、担架兵悉数拿起武器补位。 会战关键阶段,我方截获日军军官尸体上的补给短缺情报,李玉堂即刻抓住战机发起反击。 最终第十军以60%伤亡换得日军5.6万伤亡,成为太平洋战争爆发后盟军首次重大胜利,英美媒体称其为“东方斯大林格勒保卫战”,他亦因此荣获“青天白日勋章”。 这场胜仗让他成为公认的抗日名将,却也埋下隐患。国民党军向来派系林立,李玉堂的第十军属“中央军旁系”,与陈诚的“土木系”、胡宗南的“西北系”本就存在派系隔阂。 1948年济南战役后,他因城破隐姓埋名,虽被蒋介石从轻发落,但“失节”标签已被政敌紧盯。据老部下回忆,撤往台湾途中,已有匿名者向保密局递交材料,称其“对反攻态度消极”。 真正的导火索,是1950年台湾的“白色恐怖”氛围。当时蒋介石提出“三年反攻”口号,保密局沦为“维稳工具”,全年近3000人因“通共嫌疑”被捕。 李玉堂的副官李刚是地下党员,被叛徒告发后遭酷刑,编造出“李玉堂默许策反”的供词。更致命的是,他给内兄的求救家书被篡改,“援手”二字改为“策应”,成为定罪“铁证”。 审判环节的细节,揭示了这场冤案的本质。审判长钱大钧是李玉堂抗日时的战友,更曾见证他的护才之举——常德会战后,预10师师长方先觉遭追责,正是李玉堂冒死上报实际战况为其洗冤。 此次核查卷宗,钱大钧发现诸多破绽:李刚的供词中,策反时间与李玉堂海南防务部署完全冲突,且无任何证人证实两人存在接触。 他顶住压力判处李玉堂15年徒刑,12位抗日将领联名请愿,其中便有曾受李玉堂庇护的方先觉,请愿书附上美军顾问嘉奖电报及“青天白日勋章”授勋文件佐证战功。 但这份请愿书刚送达保密局,便被局长毛人凤下令烧毁,参与请愿的将领亦遭秘密约谈警告。钱大钧无奈在判决书批注“查无实据,从轻发落”,却终究抵不过蒋介石的个人意志,仓促批下的“耻”字,彻底断绝了抗日名将的最后生机。 从军事逻辑而言,李玉堂的“罪名”根本站不住脚。国防部解密档案显示,地下党确曾接触过他,但他始终未明确应允,仅不愿举报妻子。 这种“消极避战”在当时国民党将领中并不少见,例如同时期的李仙洲被俘后接受改造,晚年获特赦。但李玉堂的问题在于,他声望过高,且不屑依附派系,在蒋介石眼中成为“不稳定因素”。 从国际视角观察,这场冤案更显荒诞。当时《纽约时报》驻台记者发文称,“一位击败日军的英雄,因一封被篡改的家书丧命”,质疑国民党“以猜忌替代军纪”。 美国军方亦有异议,毕竟李玉堂曾在滇缅战场与美军协同作战,其指挥能力获史迪威将军认可。此类负面评价,令本就依赖美国援助的台湾当局陷入被动。 更值得深思的是后续的平反历程。1983年,大陆国防部依据史料,追认其为革命烈士,认定其“已接受起义条件,因战事阻断未果”。2004年,台湾“戒严时期冤案补偿基金会”亦颁发平反证书,间接承认当年错杀。如今山东广饶的李玉堂纪念馆内,两岸的证书并列展出,成为历史的注脚。 这场悲剧的核心,是权力对军事人才的异化。抗日时期,蒋介石需李玉堂这样的将领维系战局,容忍其耿直品性;退守台湾后,他更需“绝对忠诚”的亲信,将领的能力反而成为威胁。在此逻辑下,即便无李刚案,亦会有其他借口扳倒李玉堂,如同同时期的孙立人,亦因功高震主被软禁多年。 李玉堂的故事不只是一段历史。其启示在于:一支军队若不以战功论英雄,反而以猜忌维系统治,注定无法长久。 蒋介石批下的“耻”字,最终成为对其自身的历史评价;而李玉堂的呐喊则警示后人:真正的忠诚,从来不是对个人的依附,而是对家国的坚守。这正是这位抗日名将留给后人最珍贵的启示。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。