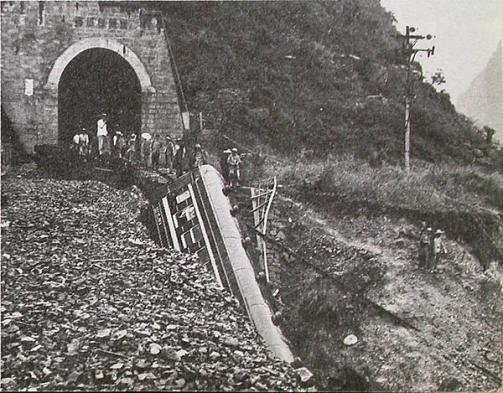

1981年,442次列车正开往成都,车上的乘客都已进入梦乡。然而当列车驶出隧道时,司机却被眼前一幕,吓得冷汗直冒。 在大渡河的激流边,利子依达大桥的断桩至今仍矗立着,像历史沉默的墓碑。它无声地诉说着1981年那个惊魂之夜,一场天灾如何降临,一群普通人又是如何用血肉之躯,在深渊边缘筑起了一道防线。 那晚,夺走275条生命的灾难,真凶并非只有一个。 首先崩溃的,是那个时代的整套预警系统。连接尼日站与乌斯河站的光缆,是当时唯一的“神经”。当泥石流冲垮山坡,这条神经应声而断,预警系统瞬间瘫痪,442次列车成了一头在黑暗中蒙眼狂奔的钢铁巨兽。 它听不见任何警告。车上根本没有无线电这种“高级货”,无法与外界取得一丝联系。尽管甘洛站已出现电力中断的前兆,但为了保证正点,司机王明儒依然选择了发车。 在彼时的情境之下,这一决定实属再寻常不过。于那个特定的时空节点,如此抉择并无任何突兀之处,是极为自然且符合常理的。 尼日站的工作人员心急如焚,他们眼看着信号消失,却没有任何办法通知近在咫尺的列车。技术,成了他们与700多名乘客之间一道无法逾越的鸿沟。 旋即,大自然毫不留情地展露其最为可怖的一面。狂风呼啸,似要将世间一切席卷;暴雨倾盆,如天河决堤般汹涌,令人心生敬畏与惶恐。 连日的瓢泼大雨,早已让大渡河两岸的山体浸满了水。凌晨1点50分左右,排山倒海般的泥石流裹挟着巨石和树木,以无可匹敌的力量,撞向了利子依达大桥。那座17米高、上百米长的钢筋铁骨,在短短几分钟内,就被撕裂、吞噬,消失在咆哮的河水里。 在成昆铁路这条穿行于崇山峻岭的险路上,这种遭遇战,显得既突然,又像是某种宿命。 当所有技术防线都宣告失守时,人性中最可贵的光芒,却在驾驶室里猛然点亮。最后的希望,不在仪表盘,而在司机王明儒的一双眼睛里。 冲出奶奶包隧道的一刹那,这位老司机凭着刻在骨子里的职业本能,察觉到了致命的异常。前方,一片漆黑,护路房的灯灭了,更可怕的是,车灯下那两条本该熟悉无比的、泛着银光的铁轨,消失了! 周遭不见反光闪烁之景,唯有几块木板零散分布。它们静静躺于此处,在寂静中似诉说着不为人知的过往,于无声处添了几分寂寥。 一瞬间,“前方没有路了!一个念头如惊雷般,在他脑海中蓦然炸开,瞬间激起思绪的千层浪,令他的心神在刹那间为之震荡,久久难以平复。他用尽全力,猛地拉下了紧急制动闸。 这无疑是一场以生命为筹码的豪赌,在命运的牌桌上,每一步抉择都惊心动魄,生死未知,似是将灵魂置于狂风骤雨,任其飘摇。 巨大的惯性还是拖着车头和几节车厢坠入了深渊,王明儒与副司机唐昌华当场牺牲。但正是这最后的奋力一搏,硬生生让8号车厢在悬崖边上停住了,它身后,是700多名乘客的性命。 在那片残垣断壁的废墟之上,人们于绝望与混乱中迅速构建起求生的秩序,似黑暗里亮起的微光,支撑着众人在绝境中寻得生的希望。 副班列车长米发荣组织起幸存的乘务员自救;运转车长吴光寿则像个信使,冒死在风雨泥泞中狂奔40分钟,最终抵达尼日站报信。 广播员王书铭用声音稳住人心,武警战士李德祥与卫生员金瑞荣冲入扭曲的车厢救人。幸存者们用食用油点起火把,用窗帘结成绳索,在绝境中彼此温暖,开辟生路。 今天,新的利子依达隧道让天堑变通途。但那座断桥,依然是最好的教科书。 它告诉我们,技术会进步,但比技术更可靠的,永远是关键时刻一个人的责任心与牺牲精神。那是在任何时代,都足以划破黑暗的光。 信息来源:西部文明播报2022.6.1981年一列车驶出隧道发现铁轨消失不见,司机一个动作拯救700多人

用户10xxx40

当年通讯不发达。我们全家都在担心我外公外婆来攀枝花坐的这趟车。幸运的是他们没买到这趟车的票。

用户14xxx81

当时有光缆?

用户18xxx36

90年代从成都坐火车去攀枝花,有经过那个地方,河边上废弃的石头桥墩还在。