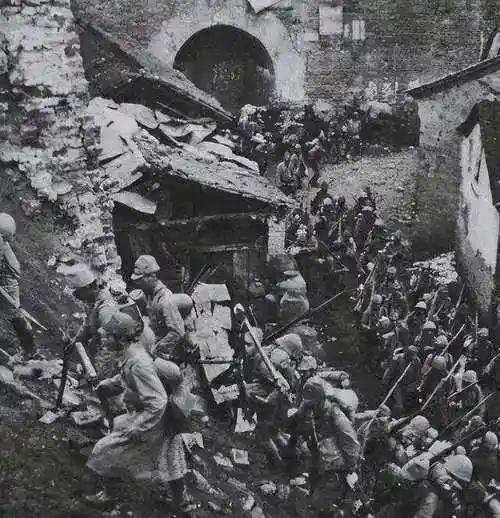

长沙战役打赢了三次,为什么第四次长沙战役惨败?其实道理很简单,前三次长沙战役,日军兵力基本都在6万-8万人左右。薛岳的第9战区40万精锐主力还可以顶得住。而第四次长沙会战爆发前,日军在太平洋战场节节败退,海上交通线被美军切断,为打通中国大陆的南北陆上通道,日军孤注一掷启动“一号作战”。 1944年的长沙,昔日三次保卫战的胜利荣光被一场惨败彻底冲刷。国军的溃败并非偶然,其根源在于一场深刻的“非对称性衰变”。一方在胜利的麻痹中慢性腐坏,另一方则在绝境的压迫下完成了急性增强。 胜利的光环掩盖了国军第9战区内部的空虚。薛岳麾下的部队,曾以40万之众抵御日军的试探性进攻。可到了1944年,这支部队名义上虽有30万人,真正能投入战斗的士兵却已不足20万。 兵员被大量抽调,吃空饷的现象侵蚀着军队的根基。历经长期鏖战,一线士兵已然疲惫不堪。他们的身躯似被抽干了最后一丝气力,却仍未获休整之机,于紧绷状态中持续坚守,令人动容。 他们手中的武器陈旧,许多枪管磨损严重,损坏的装备也缺少替换零件。弹药与粮食的供应时常中断,一支物质基础瓦解的军队,已无法支撑高强度的决战。 与此同时,日军正在经历一场由外到内的剧变。太平洋战场与美交锋,其屡战屡败,形势岌岌可危。 为破此困局,构建南北陆上交通线,其孤注一掷,启动“一号作战”计划,妄图力挽狂澜、扭转战局。这一次,日军的战略动机与决心都发生了根本转变。 这不再是过去的试探性攻击,而是一场倾尽全力的决战。日军从华北、东北等地抽调精锐,集结了超过25万人的庞大兵力,并配备了重炮与充足的补给车队,其战争机器的马力被催动到了极限。 战役的溃败,归根结底,彰显于指挥层面的智谋较量之中。在这场无形的智力博弈里,胜负的天平悄然倾斜,决定了战役最终的走向。 薛岳的指挥思想被过往的成功经验所固化,他未能预判到日军在战术上的根本性改变,依然过于倚重正面防御,这使得他的侧翼成为了致命的软肋。 日军新任指挥官则深入研究了薛岳的战术,精准找到了破局的关键。他们采用正面佯攻牵制国军主力,同时派遣精锐部队从侧翼偷袭岳麓山。岳麓山的失守,直接导致了国军整个防御体系的瓦解。 这场战役的结局,早在开战之前便已初露端倪。胜负的天平,在无形之中已然倾斜,还未正式交锋,结局似已悄然注定。 双方整体实力悬殊巨大,根本不在同一量级。一方实力强劲、底蕴深厚;另一方则稍显薄弱、难与之抗衡,高下立判。有观点认为,面对25万精锐日军,国军至少需要70万兵力才能有效对抗。 在如此悬殊的实力差距下,即便薛岳提前识破日军意图,也难以扭转败局。 第四次长沙战役的失败揭示了一个残酷的法则:战争是动态变化的,任何固守的经验都可能成为未来的陷阱。 当敌手在实力与策略层面皆实现进阶,而我方却未适时做出调整,那么失败便如影随形,不过是时间早晚罢了。 信息来源:抗日战争纪念网官网:长沙四次会战路线解析——2022-08-31 14:26:39