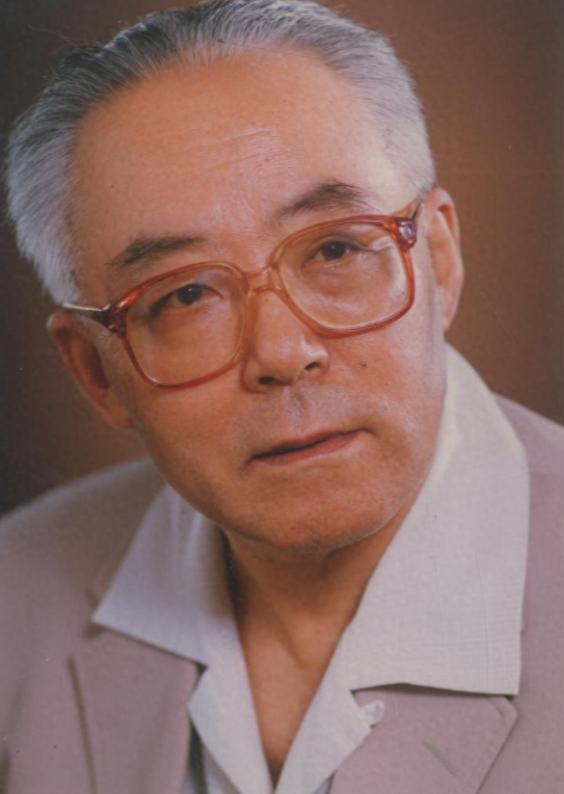

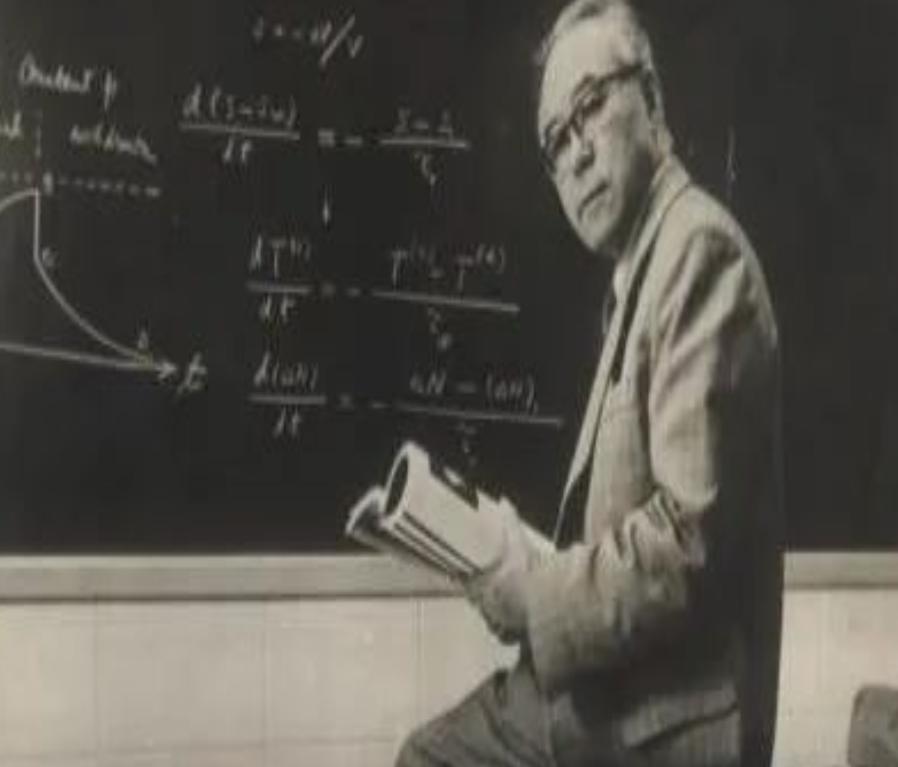

1941年的香港启德机场,秋风冷冽。一个身着臃肿棉衣的青年,正被安检兵仔细搜查。别人藏金条,他却在衣襟里塞满了厚厚的论文与物理手稿。 “这些,是我全部的财富。”他平静地说。 他叫卢鹤绂,彼时27岁,刚刚在美国完成博士学业。他的研究,被美国军方列入绝密档案——涉及原子弹制造所需的核心技术。 可他没有留在灯红酒绿的纽约,也没留在拿诺贝尔奖的候选名单里。他绕过战火,辗转回国。那年,中国还在苦苦支撑抗战,他却毫不犹豫:“我要和同胞站在一起。” 他没想到,等着他的不是实验室,而是山洞。 战火逼人,重庆失守。卢鹤绂随中央大学流亡至贵州湄潭,住破庙、点油灯,学生桌椅是几块木板凑成的。 他讲授“核物理入门”,讲到核裂变时,窗外雷声滚滚,他却眉眼炯炯。 没有设备,他就自制仪器;没有数据,他就徒手推演。原子弹还只是世界的传闻时,他已经靠计算写出了“链式反应的临界条件”。 1945年,美国在广岛、长崎投下原子弹,举世震惊。蘑菇云尚未散尽,中国人却在一本普通杂志上看到了原理图、能量估算、关键参数——作者正是卢鹤绂。 他用一支笔、一盏油灯,刺穿了原子弹的神秘外壳。 “原子弹的秘密,不在爆炸,而在责任。”他曾低声告诉学生。 新中国成立后,中央秘密启动核武计划。卢鹤绂未进核心制造环节,却承担起了最重要的一环:教人。 他走上讲台,讲解核裂变、质谱仪、原子核模型。他自创“时间积分法”、推导“核半径公式”,连王淦昌、钱三强、邓稼先、孙家栋……这些后来响彻中国的名字,都曾是他的门下弟子。 有人问:“你愿不愿回美国继续研究?或许还能圆诺贝尔奖梦。” 他摇头:“我这一生,最大的荣誉,是为祖国点一盏灯。” 1997年,卢鹤绂在北京病逝。病榻前,他留下八份手稿——44项研究设想,尚未完成。他的手术台上,还躺着一页计算中的公式。 次年,美国科学界在休斯敦建起一座铜像。旁边是孔子,是孙中山。卢鹤绂成为第一个也是唯一一个,在美国主流社会立像的中国科学家。 这尊铜像,手握书本,眼神坚定。 不是为了纪念一个解密原子弹的科学家,而是为了铭记:一个在山洞里点起核能之光、在废墟中唤起科学信仰的中国人。 当年,他穿越战火归国,只带着几本书。 后来,中华民族有了自己的原子弹、氢弹、卫星和核潜艇。他没站在领奖台上,却站在每一个科学家的起点上。 卢鹤绂,他用一生,回答了什么是“科学的良心”。