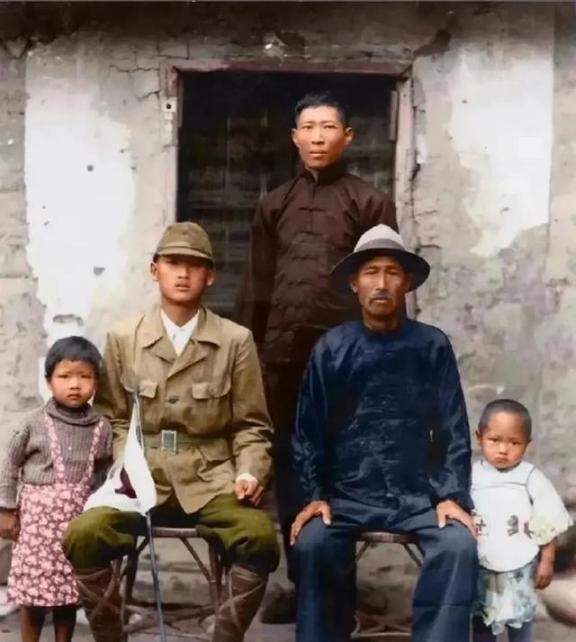

蔡正元一再强调,台湾人中三分之一是台籍日本兵的后代,他们是日本人,不是台湾人,更不是中国人。 蔡正元这番话,在岛内掀起了不小的风波,作为国民党前“立委”,他在两岸议题上一向语不惊人死不休。 这一次,他把矛头指向了台湾社会深层次的身份认同问题,台籍日本兵的历史与现实,他并非无的放矢,背后是一段从殖民、战争到现代政治的复杂纠葛。 台湾曾是日本的殖民地,这个事实没人否认,1895年,《马关条约》签字落笔,日本正式接管台湾,统治时间前后长达五十年。 在这段时间里,日本不止是修铁路、建学校,它更用心的是“改人心”,从语言、宗教到姓名,统统要“日本化”。 1937年全面战争爆发后,日本推行“皇民化运动”,搞得台湾人不说日语混不开,连姓氏也得换成“山口”“中村”这种日本味十足的名字。 可即便如此,身份待遇还是两码事。在日本眼里,台湾人只能算“本岛人”,而“内地人”才是正宗日本人。 不管你多会说日语,信不信神道,吃不吃寿司,都换不来一个真正的“日本国民”身份,当时的台湾人,地位就是二等公民。 到了1943年,战场吃紧,日本兵不够用了,才开始从台湾招兵买马,这批被征召的台湾人,多数不是去打仗,而是做苦工、后勤、修桥铺路的“军夫”。 根据史料记载,大约有20万人被征召,阵亡人数约3万人。战后,日本一拍屁股走人,连这些“为国捐躯”的台籍兵都不认了。 抚恤?别想,身份?不承认,而回到台湾后,国民党政府也没把他们当成“抗日英雄”,反而贴上了“敌方效力者”的标签,一头是抛弃,一头是排斥,夹在中间的这些人,只能默默承受身份的撕裂。 蔡正元的核心观点,其实并不在于“血统”比例,而是揭开了一层被故意忽略的历史尘埃。 他认为,“台独”势力有意利用这段历史搞政治包装,把当年的“皇民意识”变成今天的“亲日叙事”,用来对抗中国认同。 这不仅体现在电影《湾生回家》这样的文艺作品中,还出现在教科书和纪念活动里,比如把“台湾光复节”淡化处理,却高调纪念“台籍日本兵”,这背后的政治信号不言自明。 他还点名批评了一些具体的人和事,比如《湾生回家》的作者被揭发伪造血统,把自己说成“湾生”(即日治时期出生在台湾的日裔),博取同情、误导舆论。 如蔡正元所说,这不是缅怀历史,而是制造幻觉,而在司法层面,小桃阿嬷这样曾经被迫成为慰安妇的台湾女性,在日本法院讨公道却屡败诉。 相反,一位在台的日本人青山惠先却能在台赢得土地诉讼,这种对比,蔡正元称之为“殖民遗毒”,也有人说是“法律双标”。 再说那句“三分之一台湾人是台籍日本兵后代”的说法,蔡正元并没有直接给出这个数字,他更多是在揭露网络上流传的数字游戏。 社交平台上常有人说台湾有200万到600万日裔,占总人口的10%到30%。听着吓人,但追溯历史根据,根本站不住脚。 战后,国民政府统计并遣返了大约48万日本侨民,能留下来的极少,大多数是偷偷隐匿的个别家庭,几代之后,血缘稀释成什么样也难说清楚。 官方和学界普遍共识是,真正具有日本血统的台籍人非常少,远不到任何“人口三分之一”的程度。 这种夸张的说法,为何还在流传?蔡正元认为,这恰恰是“台独”势力在搞心理战,他们想通过制造“我们本来就是日本人”的氛围,来冲淡中国认同。 他点出,赖清德等人公开提出“17项抗中策略”,甚至将大陆定义为“敌对势力”,目的就是彻底切断与大陆的历史和文化联系。 教育是个关键环节,现在台湾的历史课本里,不再强调日本殖民带来的压迫,而是大谈“日本带来现代化”。 年轻人在这种语境下成长,加上动漫、日剧、偶像文化影响,亲日情结越来越深,久而久之,他们可能真的认为自己的“文化祖国”是日本,而不是中国。 这不是空穴来风,像李登辉、辜宽敏这样曾经的政治人物,公开表达对日本的好感,甚至为台籍日本兵“正名”。 李登辉更曾自称“日本精神的代表”,这对岛内政治风向有明显带动作用,蔡正元批评这是一种“皇民化台独”,借壳上市,打着文化的幌子,实则在搞政治分裂。 身份认同的问题,从来都不是一句话就能解决的,殖民带来的创伤,如果不正视,就容易被别有用心的人拿去做文章。 蔡正元之所以不断强调台籍日本兵的历史,并不是要划分谁是“日本人”、谁是“中国人”,而是提醒大家,别让历史被人随意篡改,更不能拿来当成政治工具。 对今天的两岸关系来说,认同的分裂才是最大的隐患。 如果台湾社会越来越多人认为自己“不是中国人”,那无论经济怎么交流、文化怎么互动,彼此的根就难以连在一起。这正是蔡正元所忧心的地方。