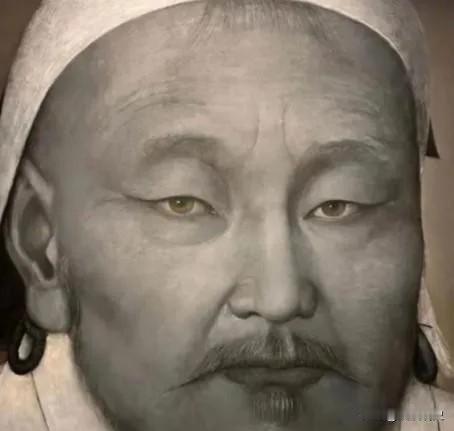

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 1952年正是新中国刚成立三年,很多老官僚家庭生活困难,开始变卖家里的旧物。摊主崔月荣的公公是北洋时期的四川督军陈宦,1912年他奉命去蒙古谈判,带回一批礼品,其中就包括这幅成吉思汗画像。陈宦1936年去世后,东西留在家里没人当回事,传到儿媳手里就拿出来换米面钱了。 这位脸色大变的教授,正是北大历史系专攻蒙古史的邵循正先生。他指尖捏着泛黄的绢布,指腹能摸到颜料沉淀的颗粒感,画像上成吉思汗的鎏金王冠虽已褪色,可眉眼间的英气仍扑面而来——这哪是普通字画啊! 他研究蒙古史二十余年,见过无数拓片和仿品,却从未见过如此品相完好的元代宫廷真迹。画像左下角“至元二十三年”的朱红印章,是元代宫廷画师的专用印鉴,再看衣纹勾勒的“铁线描”技法,还有织锦衬底的细密纹理,都是民间仿品绝不可能具备的工艺。 “这画怎么卖?”邵循正强压着心跳,声音都带着一丝不易察觉的颤抖。崔月荣低着头,手指绞着衣角:“3块钱,您要是诚心要,2块8也成。”她哪里知道,这3块钱在当时够买15斤大米,够普通家庭过一周,却连画像上那枚印章的价值零头都不及。 看着女子补丁摞补丁的袖口,邵循正心里五味杂陈。陈宦当年带回的礼品本是国之遗存,却因时代变迁沦为换粮的物件,而这样的文物流失,在当时比比皆是。他没讨价还价,掏出3块钱递过去,临走时忍不住叮嘱:“家里要是还有这类旧物,可别随便卖给外人,都是值钱的东西。” 回到学校,邵循正连夜找来故宫博物院的考古专家鉴定。众人围着画像,借着煤油灯的光反复摩挲,当看到画像背面隐约可见的“内府监制”字样时,全都惊了:“这是元代宫廷画师奉旨绘制的御用品,全国都找不出第二幅!” 有人私下劝他:“这么珍贵的东西,自己收藏着,将来也是传家之宝。”邵循正却摆了摆手:“文物从来不是私人财产,它属于整个国家。只有放在博物馆里,才能让更多人看到,发挥它的史料价值。” 没过几天,邵循正就带着画像亲自送到故宫。工作人员接过画像时,双手都在颤抖,经过专业修复去除霉斑后,这幅成吉思汗画像被列为国家一级文物,至今仍收藏在故宫博物院的书画馆里,成为研究元代蒙古贵族服饰、礼仪的重要实物证据。 崔月荣后来从邻居口中得知真相,特意托人给邵循正带了一袋自家种的花生,感慨道:“幸好遇到了懂行的先生,要是落到不懂的人手里,说不定就给裁了做鞋垫,或是烧了取暖了。” 可很少有人知道,邵循正当时每月工资也才60块钱,3块钱对他来说,是全家几天的菜钱。他之所以毫不犹豫买下,不仅是因为学者的专业敏感,更因为那份刻在骨子里的责任感——在那个百废待兴的年代,无数珍贵文物正从旧家庭流散出来,有的被焚毁,有的被倒卖海外,正是靠着邵循正这样的学者,一次次在街头、在旧货市场“抢救”文物,才让这些民族瑰宝得以留存。 这3块钱的交易,看似偶然,实则是时代变局中,文化传承者与国宝的一场双向奔赴。邵循正用自己的专业和担当,守住了一段历史的见证,而这份“以小见大”的坚守,远比文物本身更让人动容。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![刀疤哥对决赛前景也不乐观[抠鼻]今晚直播中他说,主要是物资不充足,随着气温下降,](http://image.uczzd.cn/14856334659807677520.jpg?id=0)