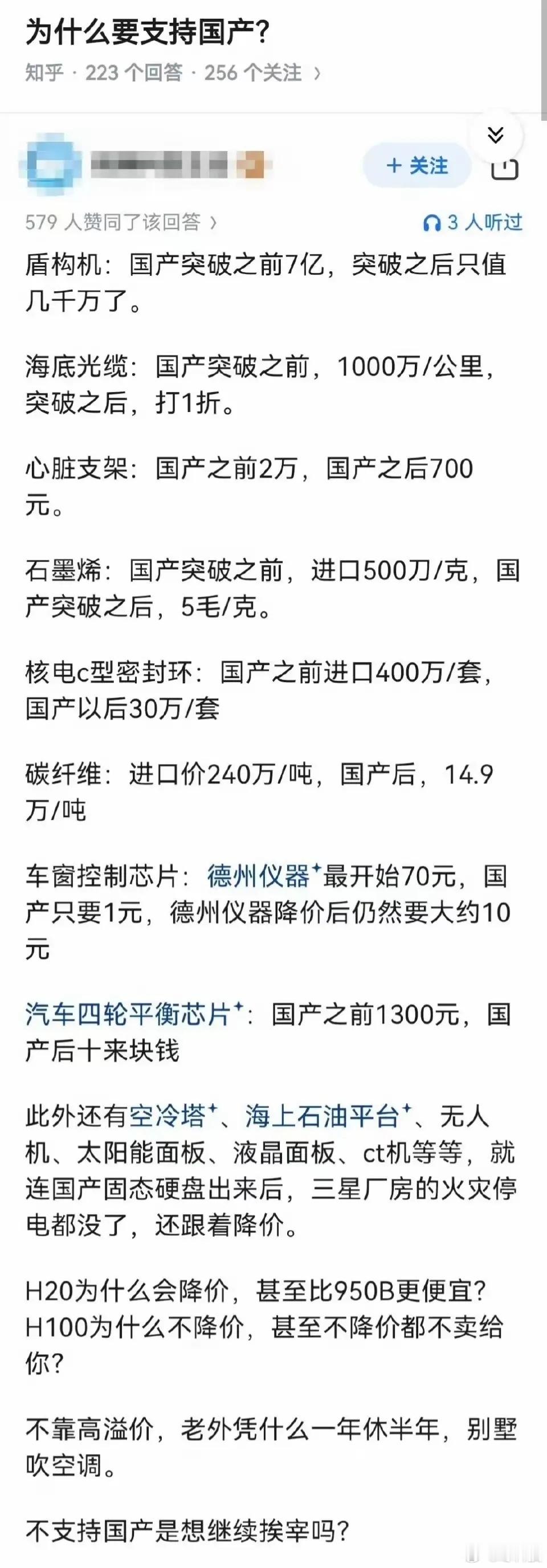

3天狂买160万吨高价美豆,中国的考量藏着哪些精明? 11月下旬,中国在三天内集中采购160万吨美国大豆的消息引发广泛讨论,最让大众疑惑的是,美国大豆每吨比巴西大豆贵出600多元,且1200万吨的年度采购目标并非刚性指标,为何还要主动选择高价豆? 其实抛开“贵就不买”的朴素认知,这桩看似“不划算”的买卖,藏着兼顾短期需求与长期安全的综合考量,每一步选择都透着务实的精明。 过去大半年,受此前美国大豆企业质量问题影响,中国大豆进口主要依赖巴西,但当前巴西可对华供应的库存仅剩约400万吨,而国内每月饲料生产、榨油等刚需就达800-900万吨。 眼下正值冬季肉禽消费旺季,饲料厂急需补充原料,若单纯等待南美新豆上市,很可能出现“无米下锅”的断供风险,届时肉蛋油价上涨反而会让普通消费者承受损失。 更关键的是,美国大豆当前正处于上市季,供应链成熟稳定,从美西港口发货15天即可抵达中国,墨西哥湾港口发货也仅需30天,而巴西大豆运输周期动辄超过40天,还需受制于巴拿马运河的天气与通行状况,“时效性”本身就对冲了部分价格差价。 价格差背后的品质优势,也让这笔采购并非“亏本买卖”。数据显示,美国大豆的蛋白含量普遍在35%-38%,比巴西大豆高出1-2个百分点,且氨基酸结构更合理。 对养殖企业而言,用高品质大豆做饲料能提升牲畜生长速度和出肉率,算下来虽然采购时每吨多花600元,但后续加工环节每吨能多盈利50-80元,长期使用可有效抵消部分成本差异。 同时,国内油厂也有灵活应对之策,将新采购的美豆与此前库存的巴西豆搭配使用,平衡加工效益,避免了短期高价采购带来的利润压力。 更深远的考量在于贸易关系调和与供应链风险分散。10月底中美会晤后,双方达成农产品采购合作意向,美方也暂停了部分对华关税,这次160万吨采购正是将口头约定落到实处的“投桃报李”。 这种务实互动不仅能稳定双边贸易预期,更能为后续其他领域的谈判铺路,毕竟在复杂的大国博弈中,经贸合作始终是稳定关系的重要纽带。 从供应链安全来看,此前中国七成以上大豆依赖巴西进口,一旦遇到巴西减产、港口罢工或运输受阻,就容易被抬价牵制,今年已有国内企业因此每吨亏损200多元。 此次重启美豆采购,正是为了构建“多条腿走路”的供应体系,哪怕南美产区出现极端天气或物流问题,国内豆油、饲料供应也能保持稳定,不用再看单一供应方的脸色。 这次集中采购并不意味着中国会持续“硬扛”高价。当前国内大豆港口库存已处于三年新高,油厂储罐接近饱和,1200万吨的采购目标也并非强制指标,且采购期限已延长至2026年1月,时间弹性充足。 后续中国仍会优先采购价格更低、关税仅3%的巴西大豆(美豆关税为13%),同时紧盯国际行情,在美豆价格回落时再适量增购。这种“按需补购、灵活调整”的策略,既满足了当下刚需,又为长期采购预留了主动权。 国家层面的大宗商品采购从不是“贵就不买、便宜就狂囤”的简单交易,而是兼顾需求紧迫性、品质性价比、贸易关系与供应链安全的系统工程。 160万吨高价美豆的背后,是对短期供需缺口的精准预判,是对品质价值的理性考量,更是对长期贸易与供应安全的未雨绸缪。 这种看似“反直觉”的操作,恰恰体现了中国在全球贸易中的务实与精明——不纠结于一时的价格高低,而是以全局思维守护民生保障与经济稳定。