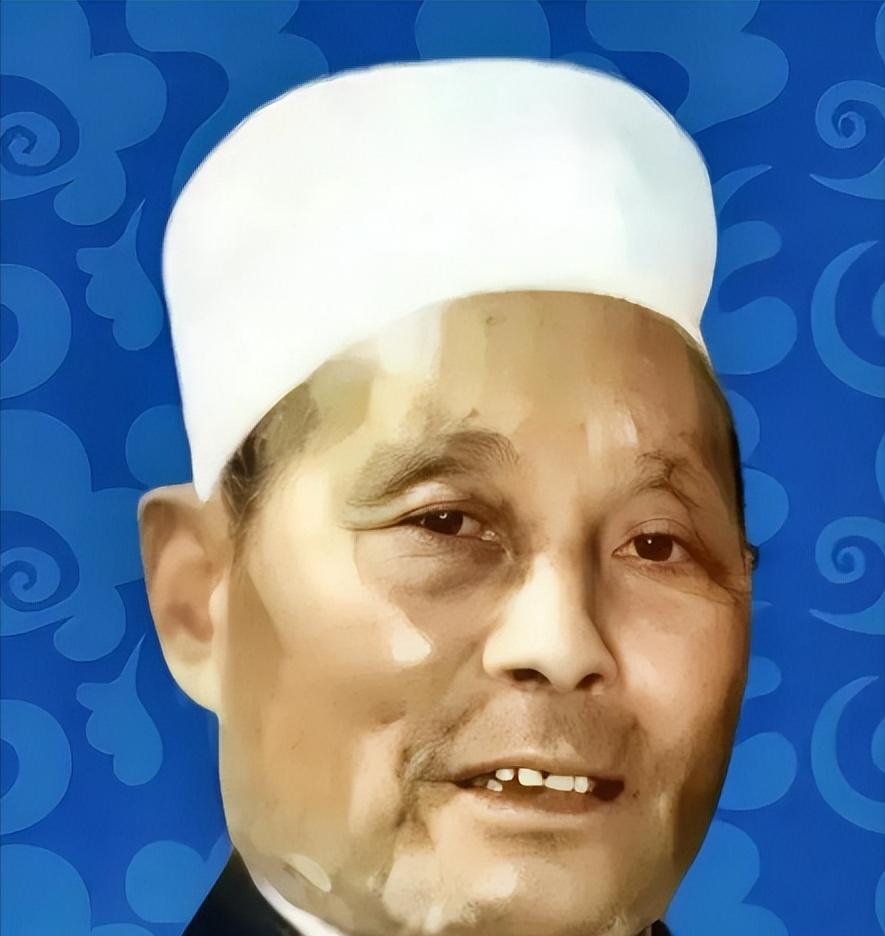

王守义老爷子在2003年临终前,千叮咛万嘱咐,千万别让十三香上市,别去玩资本那一套,也别沾房地产的边儿!然而家里老二王银良接班之后,培养的侄子王太白,竟然玩起了房地产,差点把本都赔进去! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一包调料只赚八分钱,却能撑起一个全国闻名的品牌,这听上去有些不可思议,但“王守义十三香”就是这样走过来的,在资本逐利的年代,这个品牌一直坚持不贷款、不上市、不玩资本游戏。 它的创始人王守义老爷子在去世前,反复叮咛子孙,千万别让十三香偏离实业的根本,可等到他走后,家族中的人还是忍不住动了心思,差点把祖辈辛辛苦苦打下的基业折腾掉。 上世纪五十年代末,王守义家道中落,靠着祖上传下来的香料配方,他挑着扁担在街头摆摊卖调料粉。 最初的生意十分艰难,原料东拼西凑,条件也很简陋,但凭着味道好、价格低、分量足,慢慢赢得街坊口碑。 别人卖调料随意,他坚持诚信,从不偷工减料,纸包上还盖上印章,表示味道不对可以退换,日复一日的坚持,让“十三香”这个名字在河南一带传开。 到了八十年代,改革开放的风吹来,王守义抓住机会,他把老方子里不易保存的材料去掉,重新调配比例,注册商标,还统一了包装。 1984年,他租下一个小作坊,算是真正走向规模化生产,那时他已经年过花甲,每天凌晨四点起床,蹬着自行车带货,赶集市、跑门店,一天到晚在路上。 儿子王银良放弃外地的工作回家帮忙,父子俩一心扑在调料上,靠着这股韧劲,“十三香”逐渐成为家家厨房里的常备品。 生意红火起来后,别人劝他借点钱扩张,甚至干脆上市圈钱,但王守义总是摇头,他认为产品只要做好,自然有人买,资本的那一套反而会让企业迷失方向。 他立下三条规矩:不贷款、不上市、不碰房地产,利润低不要紧,只要产品质量硬、诚信在,就能走得长远,事实也印证了这一点,一包调料利润只有八分钱,但凭着销量和口碑,十三香的年销售额一路增长。 2003年,王守义走到人生尽头时,仍然把这些原则挂在嘴边,他叮嘱子孙,不要被资本市场的繁华迷住眼,不要让房地产这类外行的东西拖垮企业,只要守住十三香,就能守住家业。 这些话被视作祖训,留给后人去遵循,接班的王银良明白父亲留下的分量,他在质量上抓得极严,原料采购一丝不苟,生产工序半点马虎不得。 面对电商崛起和年轻消费者的变化,他也尝试开拓新渠道,做一些产品上的延展,虽然过程并不顺利,但他始终守着调味品主业,不敢轻易离开祖训划下的边界。 真正的危机出现在第三代,王守义的孙子王太白留学海外,深受西方金融思维影响,眼里看中的不是调料生意的稳健,而是资本运作带来的快钱。 他在国外炒房,又在国内涉足房地产投资,企图借此实现财富快速增值,2008年的金融危机让他尝到了残酷的教训,几千万的房产投资在短时间内缩水大半。 这场失败不仅让他个人受损,还险些把十三香的资金链拖下水,企业内部的老人和家族成员看到危险,纷纷站出来反对。 大家认定这完全违背祖辈留下的祖训,是对家业的巨大威胁,争执过后,王太白逐渐失去了话语权,退出了核心管理层。 这场风波成为一次深刻的震荡,事实证明,王守义临终前最担心的事,确实在孙辈身上应验了。 资本的诱惑来得快,但摔下去更快,一旦偏离实业,家族企业的稳定就会被打破,十三香能活到今天,靠的就是几十年如一日的踏实经营。 风波之后,家族重新把重心拉回到产品本身,十三香依旧没有上市,也没有靠外部资本输血,而是专注在调味品的质量和渠道调整上。 虽然市场竞争激烈,新兴品牌层出不穷,但十三香凭借零添加、味道稳定的特质,在消费者心里留下了稳固的位置。 这段历程提醒人们,家族企业要长久,不光靠老祖宗的苦干精神,更要在变与不变之间找到平衡,守住初心,是根本;顺应市场,是智慧,如果一味死守,就可能错过机会;如果盲目逐利,又可能重蹈覆辙。 八分钱的生意看似微不足道,却能成就一个几十年屹立不倒的品牌,王守义留下的遗训,不只是针对子孙,更是一种警醒。 资本的世界热闹非凡,可真正让企业走得远的,是质量与诚信,十三香的故事说明,家业的延续,不在于一时的暴富,而在于一代代人能不能经得住诱惑,守得住那份来之不易的初心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:大河网——十三香拒绝上市背后有何考量 人民资讯——从开创历史,到持续被边缘化,王守义十三香为何不“香”了?