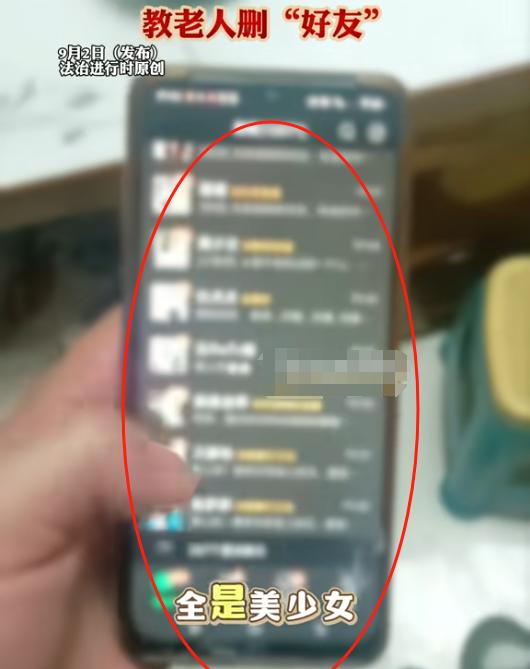

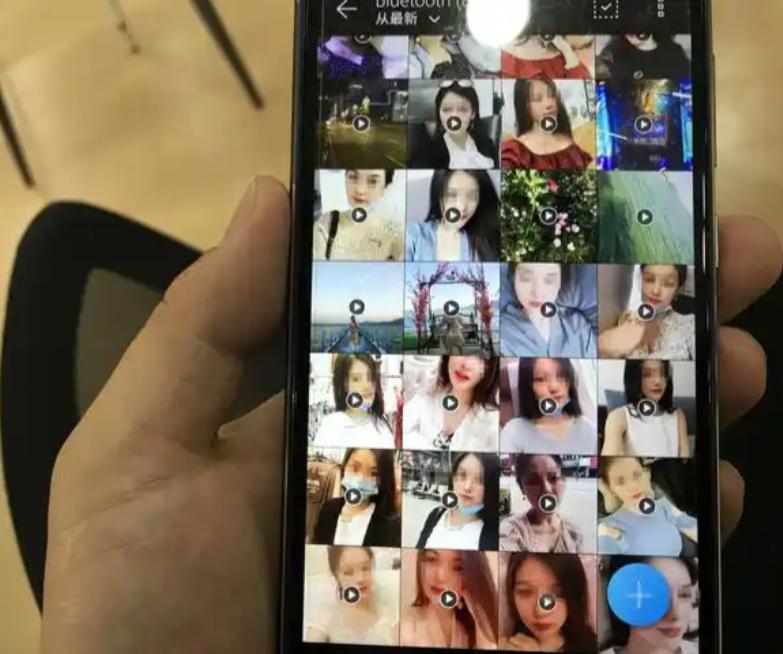

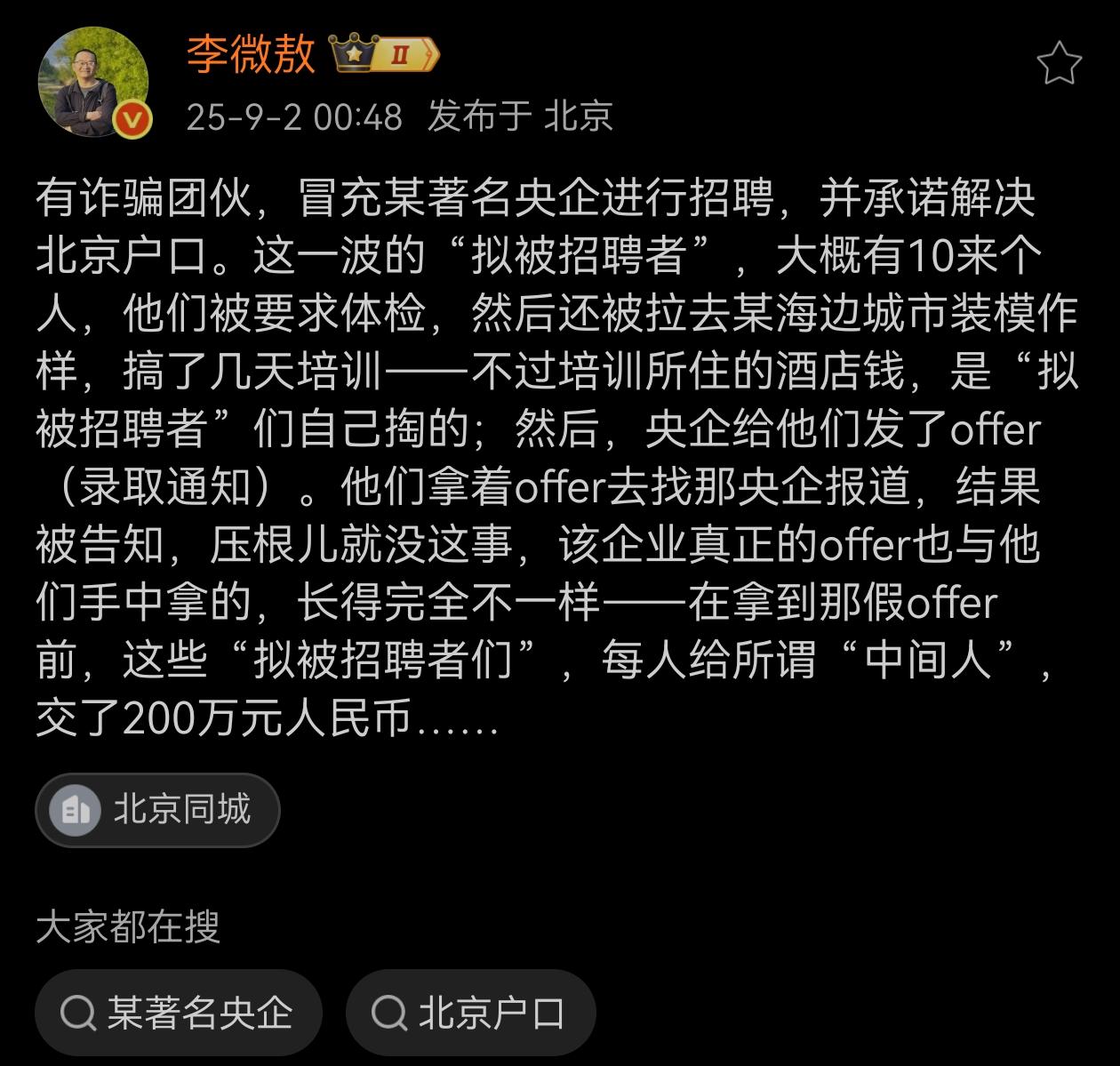

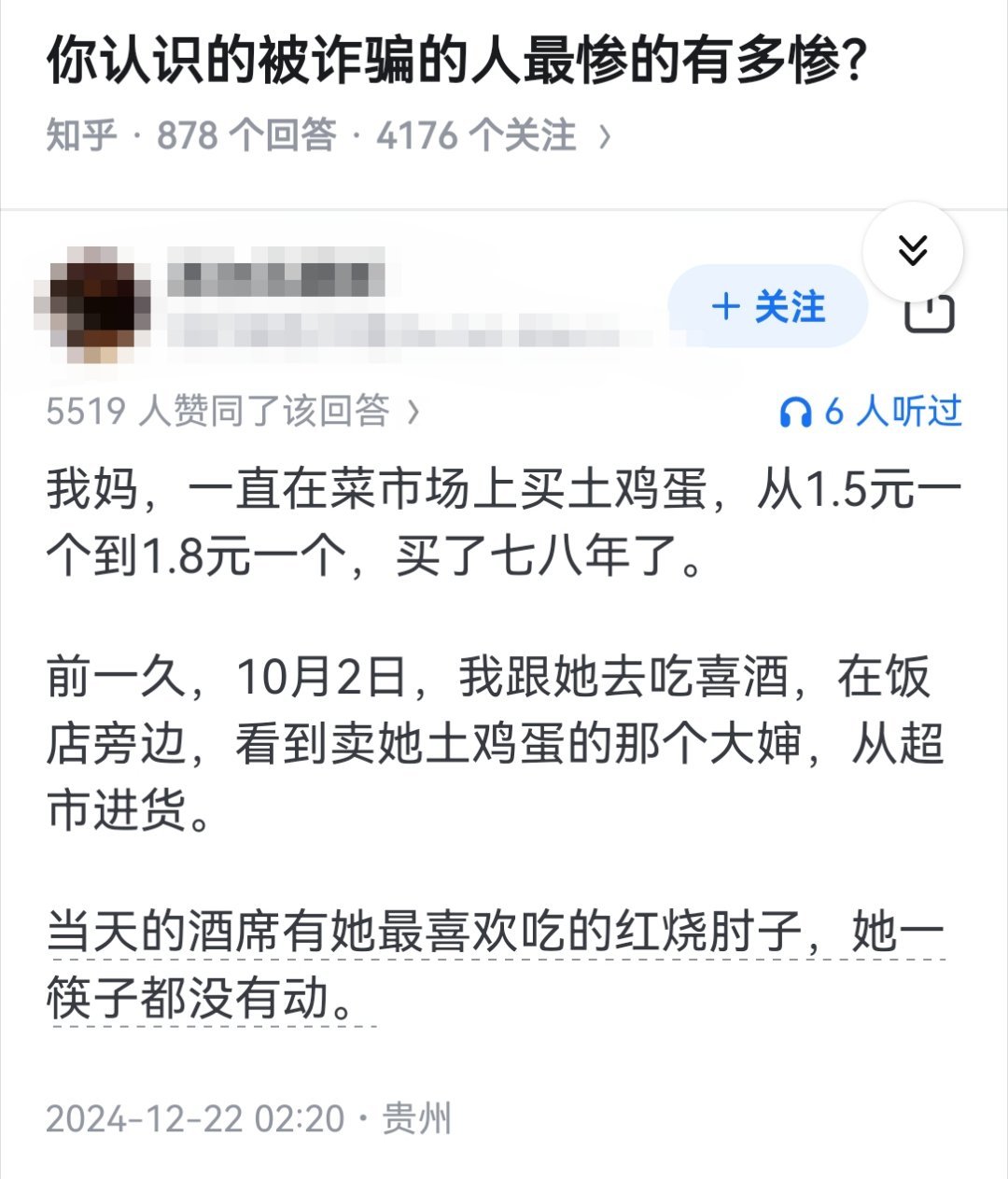

“解释不清了!”北京,70岁的大爷微信加近万名“美女好友”,显示12576条未读信息,288名美女被大爷置顶!民警上门要求:一个一个删除!网友:大爷的天塌了! “都删了!我以后闷了,找谁说话去!”北京一位七旬老人紧紧攥着发烫的手机,屏幕上微信图标显示着12576条未读消息。面对上门劝阻的民警,老人的手指在删除键上方颤抖着停留了很久,最终艰难地按了下去。 这部智能手机是他子女去年买的生日礼物,本意是方便联系,如今却成了他排解孤独的唯一窗口。 随后民警接过手机仔细查看,发现这些“好友”头像清一色是年轻貌美的女性,聊天记录里充斥着“叔叔早上好”、“记得吃早餐哦”、“今天下雨出门带伞”等关怀备语,其间不时夹杂着“高收益投资机会”、“内部消息”等关键词。 而原本的性能就不是很好的手机,也因为持续接收消息已经发烫,但手机的屏幕上,依旧平均每分钟,都会有新消息弹出。 “您看看这些账号,”民警指着几个头像几乎一模一样的账号说,“这些都是诈骗分子专用的虚拟账号,专门针对老年人进行情感诈骗。”大爷怔怔地看着手机,嘴唇微微颤动。 “可是她们记得我生日,还给我发电子贺卡……”见此民警继续耐心解释:“这是批量发送的,您回复任何内容,对方都会用预设的话术接话。” 其实这样的情况并非个例。根据北京市反诈中心数据显示,2023年全年,60岁以上老年人遭遇通讯网络诈骗的案件占比达17.5%,其中通过社交软件实施的“情感类诈骗”同比增长显著。 而诈骗分子往往利用老年人孤独感强、辨别能力较弱的特点,通过长期“情感养护”建立信任后,再实施诈骗。 在民警的耐心讲解下,陈大爷慢慢打开话匣子。原来他子女常年在外工作,老伴去世后,独自居住的他最大的慰藉就是这些“贴心”的“网友”。 这些“网友”会提醒他天气变化,会听他唠叨家长里短,甚至会在他生病时发来“慰问金”红包。虽然他都拒绝了,但这份“心意”让他倍感温暖。 “那上次说要带您投资养老项目的事?”民警追问。大爷迟疑了一下,从抽屉里取出一个小本子,上面工整地记录着几个“理财产品”名称和收益率,旁边还仔细标注着“小芳推荐”、“丽丽说靠谱”等字样。 “她们说这是专门给老年人的福利项目,年化收益能达到15%……” 最终经过两个多小时的耐心劝说,大爷终于同意开始删除这些“好友”。每删除一个账号,他都要喃喃自语:“这个会给我发养生知识”、“那个总会提醒我吃药”…… 删除过程中,不少账号还在持续发送消息,内容如出一辙:“叔叔,最近有个很好的投资机会”、“给您留了内部名额”。 要知道面对家中长辈可能遭遇的网络情感诈骗,身为子女的我们应主动增加陪伴,每日定时联系,用家庭群分享生活,填补老人情感空虚。 同时为老人手机安装国家反诈中心APP,并设置支付延迟到账功能的同时,老人需牢“三不”原则:不轻信高收益投资、不点陌生链接、不向陌生账户转账,任何资金往来务必先与子女核实。 当然双方也要共同建立,这道包含情感支持和技术防护的双重防线,才能有效抵御网络诈骗风险。 只能说,这起事件折射出当下老年人面临的情感缺失与数字鸿沟双重困境。当子女忙于生计,社会支持体系尚不完善时,老人们只能转向虚拟世界寻求慰藉。要真正筑牢反诈防火墙,既需要技术拦截与警方预警,更需要家庭关爱与社会陪伴,让老年人不在数字时代成为“孤岛”。 对此您怎么看?欢迎大家到下方评论区留言共同讨论。 反诈骗,懂防范老人常回家看看 信息来源: 极目新闻2025.9.2|《70岁大爷微信加近万名“美女好友”,12576条未读信息288名美女置顶,民警接反诈预警上门拦截,教老人删“好友》 文|沐琨 编辑|南风意史