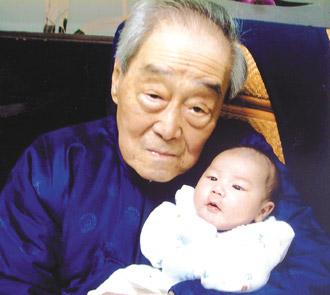

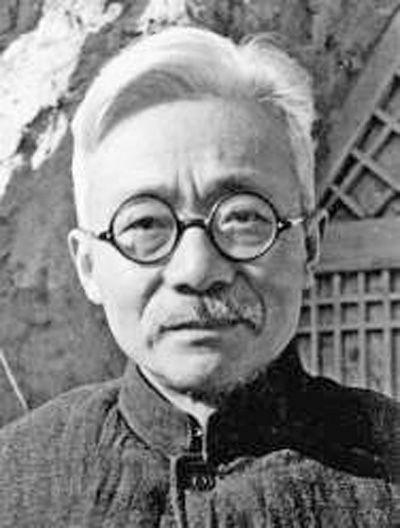

中国最牌面的婴儿,出生时军队保护产房,国家鸣13响礼炮为他庆生!虽然现在每个家庭对于出生的孩子都很重视和珍惜,但是孔德成的出生还是和普通家庭不一样的,估计没有人的出生能比他还要声势浩大了,军队,政府的人都在产房外守着,这究竟是怎么回事呢? 如果一个人的降生,本身就是一场国家级的大事件,承载着千年家族的全部希望,这究竟是无上的荣耀,还是一副沉重的枷锁?这个问题,孔德成用自己的一生给出了答案。 他的人生轨迹,根本不是一条平坦的继承之路,而是一场漫长的、关于身份的拆解与重组。 他的到来,与其说是一个家族的喜事,不如说是一场由政府亲自操盘的文化工程。 父亲孔令贻在他出生前三个月就已离世,临终前特地写信给大总统徐世昌,将这个尚未出世的孩子托付给了国家。这几乎就注定了,这个孩子的命运将与公权力牢牢地绑在一起。 1920年,他出生的那天,场面极具戏剧性。产房外,山东省长亲自坐镇,周围是荷枪实弹的军队。 这哪里是迎接新生儿的温馨场面,分明是对一个文化符号的严密看管。为了他的顺利降生,孔府甚至动用了平时绝不开启的正南门,还悬挂起“鲁班高八丈”的木牌祈求神灵庇佑。 他一落地,孔庙里立刻鸣放了13响礼炮,整个曲阜城鞭炮齐鸣。紧接着,北洋政府的命令就下来了,这个襁褓中的婴儿,正式承袭“衍圣公”爵位。 一系列操作下来,一个活生生的孩子,被迅速打造成了一件承载着千年道统的“国宝”。 他的童年,就是为这个符号量身定做的。三岁开始参与复杂的家祭,五岁便一头扎进四书五经的海洋。家里请来的老师,都是王毓华、庄陔兰这样的国学大家,连英文老师都是著名散文家吴伯箫。 这一切,都不是为了让他成为一个自由发展的个体,而是为了把他打磨成一个符合所有人期待的、完美的孔子继承人。年纪轻轻,他就得担起明德中学校长的责任。 然而,面对这份强加的命运,孔德成没有选择逆来顺受。 1935年,年仅15岁的他做了一件让所有人震惊的事:他主动上书国民政府,请求废除这个世袭罔替的“衍圣公”封号。在他看来,这种封建爵位早就跟不上时代了。 这可不是简单的谦虚,这是他对自己身份的第一次主动反抗。尽管后来被改封为职务性的“大成至圣先师奉祀官”,但这个举动本身,就意味着他开始试图从命运的剧本里,抢回属于自己的话语权。 他的第二次突围,是向外捍卫民族的尊严。1934年,日本方面想请他去参加东京孔庙的落成典礼,企图利用他的特殊身份,为侵华行为洗白。 孔德成想都没想就拒绝了,并且公开表示,任何日本人都不会见。他的选择表明,他的身份认同早已超越了家族,与整个国家的命运连在了一起。 抗日战争爆发后,日军逼近曲阜,他毅然离开故土,辗转武汉、重庆等地,公开发表抗日宣言。那一刻,他彻底从一个被供奉的家族符号,蜕变成了一个与国家共存亡的公共知识分子。 他最终找到自我的地方,不是在祭坛,也不是在官场,而是在大学的书斋里。1949年后,孔德成在台湾大学当了一名教授,把后半生都投入到了学术研究中。 他讲的课,是《三礼研究》、《金文研究》、《青铜器研究》这些硬核得不能再硬核的学问。这说明他追求的是知识本身的价值,而不是文化符号的浅层表演。 他把孔家的文化,从一种礼仪上的传承,变成了一种可以在课堂上被理性分析、代代相传的知识。 他培养了一批又一批的学生,靠的是自己的学识,而不是祖宗的荫庇。 回顾孔德成的一生,他从一个被动承载历史的“牌面”,一步步走成了主动选择自己命运的“传人”。 他用行动回答了那个最初的问题:继承的厚重或许是负担,但真正的强者,能把这副枷锁锻造成自己的铠甲。 他没有被“衍圣公”的头衔所定义,反而超越了它,最终在学术的殿堂里,将一个姓氏,活成了自己的样子。 信息来源:中国新闻网--孔子第77代嫡孙孔德成辞世 曲阜孔家盼赴台吊祭