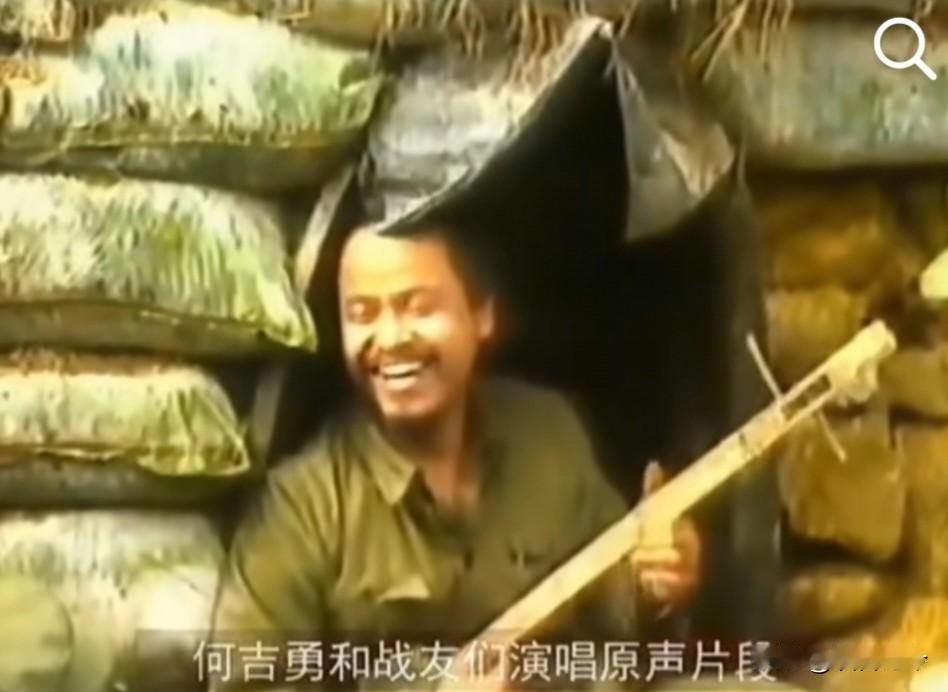

他曾在猫耳洞内弹琵琶,战死前一个月父亲去世,留下寡母哭瞎双眼! 在战士们当做防御工事的猫耳洞内,却传来一阵阵激越的三弦琴的音声,音调铿锵,绵延不绝,为连续数日与敌军作战的战士们带来了一往无前的勇气,也驱散了压抑在猫耳洞之内的阴云。 他就是老山英雄何吉勇,在24岁那年,他和他心爱的土琵琶,以及无数年轻的战友一样,一同长眠在了这片他们誓死捍卫的盛产橡胶、咖啡、水稻的南疆大地上。 何吉勇老家在江西赣州南康区唐江镇的一个工人家庭,父亲是江西第一糖厂职工,他从小在糖厂子弟学校读书,跟着厂里的老师傅学弹三弦琴。1980年1月,19岁的他揣着母亲连夜缝制的布袜参军入伍,临走时母亲把三弦琴装进木箱,反复叮嘱“想家就弹弹”。到了部队,他的三弦琴成了连队的“宝贝”,训练间隙、行军路上,总能听到他弹《映山红》《十送红军》,战友们说他的琴声“比罐头还顶饿”。 1984年7月,何吉勇随部队奔赴老山前线,驻守在140高地附近的猫耳洞。这里的条件比他想的还苦:洞深不到两米,宽只能挤下两个人,雨季时积水能没到膝盖,战士们的衣服永远拧不干,很多人得了烂裆病。但最折磨人的是心理压力——越军的冷枪冷炮随时可能袭来,夜晚寂静时,甚至能听到敌人挖地道的声音。何吉勇看大家情绪低落,就用炮弹壳、罐头盒和竹片自制了一把三弦琴,琴弦是从废弃电话线里抽出的钢丝。每当他弹起《保卫黄河》,战友们就跟着打拍子,原本压抑的猫耳洞,竟有了几分“战地音乐会”的热闹。 可命运的重击接踵而至。1985年1月,离他牺牲仅剩一个月,通讯员带来父亲病故的家信。当时越军正准备大规模反扑,何吉勇所在的4连担负着140高地的主攻任务,作为第一突击组组长,他是连队的“刀尖”。他蹲在猫耳洞外的石头上,把信纸看了一遍又一遍,眼泪砸在泥土里,却对指导员说:“等打完这仗,我再回去给爹上坟。”那几天他格外沉默,站岗时眼睛瞪得通红,扛弹药箱比平时多跑三趟,战友劝他歇会儿,他只说:“多扛一箱弹药,阵地就多一分胜算。” 1985年2月11日凌晨,战斗打响了。何吉勇带领突击组向140高地发起冲锋,越军的炮火像暴雨般倾泻,排长重伤昏迷,他果断接过指挥权,组织三次冲锋。当他们冲到距主峰仅20米时,一颗炮弹在他身边爆炸,弹片击中胸部和头部,他当场壮烈牺牲,年仅24岁。战友们在清理遗物时,发现他衣袋里有一封血书,用手指蘸着鲜血写着“戍边卫国,血洒南疆”,还有一封未寄出的家书,详细交代了2000元抚恤金的分配:500元给母亲养老,500元捐给厂幼儿园,1000元留给母校子弟学校。 噩耗传回南康老家,母亲当场哭晕过去。原本就因丧夫悲痛过度的她,得知儿子牺牲后日日以泪洗面,不到半个月就哭瞎了双眼。当地政府按照烈士遗愿,将1500元抚恤金分别捐给了幼儿园和学校,并安排专人照顾老人直至终老。如今,唐江镇史馆里陈列着何吉勇的三弦琴和血书,讲解员每次讲到他的事迹,都会哽咽着说:“这就是我们南康的英雄,用生命诠释了什么叫家国大义。” 老山战役已经过去近40年,当年的猫耳洞早已被荒草覆盖,但何吉勇的故事从未被遗忘。他不是天生的英雄,而是一个会想家、会牵挂母亲的普通青年,是用琴声温暖战友、用生命捍卫国土的钢铁战士。他的抚恤金分配或许“不合常理”,却让我们看到了那一代军人的纯粹与担当——他们把最无私的爱留给了国家和人民,把最深的遗憾埋在了自己心里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。