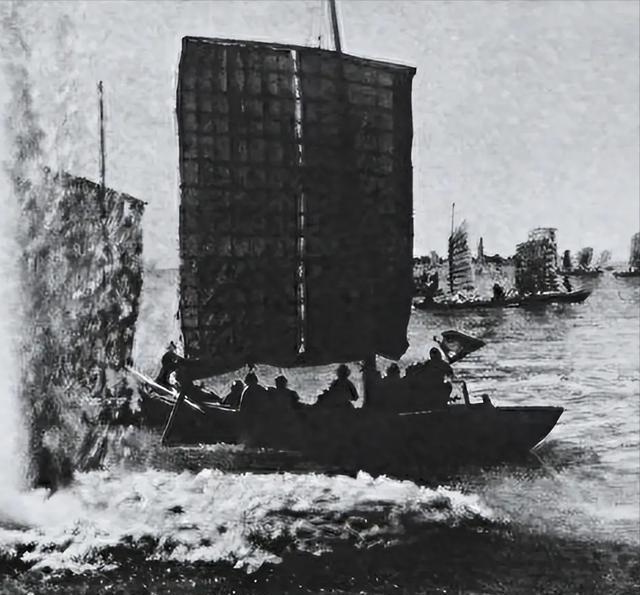

[太阳]四渡赤水简单来说,就是3万红军被40万国军包围在了一条河附近,结果来来回回跑了4次,愣是把40万人给活活跑散了。 (参考资料:2019-8-31 中国军网——四渡赤水:高超指挥艺术的生动体现) 很多人提起四渡赤水,总觉得是一次神乎其神的军事转移,其实,它的核心远不止于在地图上跑来跑去,而是一场精彩绝伦的“认知作战”,红军指挥官们机动的根本不是军队,而是敌方将领脑子里的念头。 这场从1935年1月19日开始,持续了三个多月的战役,本质上就是一场心理战的大秀,把劣势硬生生玩成了优势。 蒋介石的近四十万大军,一百五十多个团,布下的天罗地网,目的只有一个:在川黔边界彻底吃掉这支三万多人的中央红军,但红军的指挥层,包括毛主席、周总理和朱老总,直接把攻击目标对准了敌人的指挥中枢——蒋介石本人的思维。 佯攻贵阳就是最狠的一招,当红军主力突然逼近他坐镇的指挥部时,这位总指挥彻底慌了,他惊慌失措之下,急忙把云南军阀龙云的三个旅主力调来救驾,这一调动,正中红军下怀,红军打的不是贵阳城,而是蒋介石的恐慌。 敌人一直有个思维定势,觉得红军的最终目标就是北渡长江,去和红四方面军会合,红军就利用了这一点,三渡赤水后,他们故意派出一支小部队,也就是红第九军团,大张旗鼓地继续往北走,摆出要渡江的架势。 果然,敌人主力立刻被这个假象吸引过去,在北边集结,蒋介石怎么也想不到,红军主力早已出其不意地掉头南下,直插敌人兵力空虚的云南。 地理环境不再是障碍,反而成了红军手里的战略武器,赤水河,这条普通的河流,被他们来来回回穿了四次,变成了一个让几十万敌军晕头转向的“旋转门”,彻底废掉了敌人沿河布防的传统战法。 红军就在贵州、四川、云南三省的交界地带这个“三不管”地带穿梭,巧妙利用川军刘湘、滇军龙云这些地方势力和中央军的矛盾与防区空隙,见缝插针,来去自如。 对于贵阳、昆明这种省会级城市,红军根本没想过要占领,它们的价值在于其政治敏感性。 只要做出攻击的姿态,就能像杠杆一样,以最小的代价撬动敌人的战略预备队,在真正需要突破的地方,比如金沙江渡口,制造出兵力真空,毛主席的指令很明确:只要能把云南的军队调出来,就算赢了。 面对十几倍的兵力差距,红军从一开始就重新定义了“胜利”,胜利不是要消灭多少敌人,甚至不是占领哪块地盘,而是自己能活下来,能自由行动,最终能跳出包围圈。 所以,当原计划在川黔建立根据地的想法变得不切实际时,他们毫不犹豫地放弃了,部队在扎西集结休整,就是为了保存这三万多人的有生力量,这比任何僵化的目标都重要。 遵义战役确实是长征以来最大的胜仗,俘虏三千多人,缴获两千多支枪,蒋介石都气得称之为“国军追击以来的奇耻大辱”,但红军没把它当成炫耀的资本,或是固守的据点。 这场胜仗的真正意义,是为“走”服务的“打”,是为了打破被动局面,为下一步的机动争取宝贵的时间和空间。 最终算总账,红军击溃和歼灭的敌军不过四个师、两个旅外加十个团,和敌人近四十万的总兵力相比不值一提,但真正的胜利在于,他们彻底粉碎了敌人在川黔滇地区围歼自己的企图,成功渡过金沙江,把几十万追兵远远甩在了身后。 四渡赤水的胜利,本质上是把军事指挥艺术提升到了认知战的维度,它告诉我们,真正的战场优势,不只在于武器和兵力,更在于对敌人思维的精准驾驭和对战争规律的深刻理解。