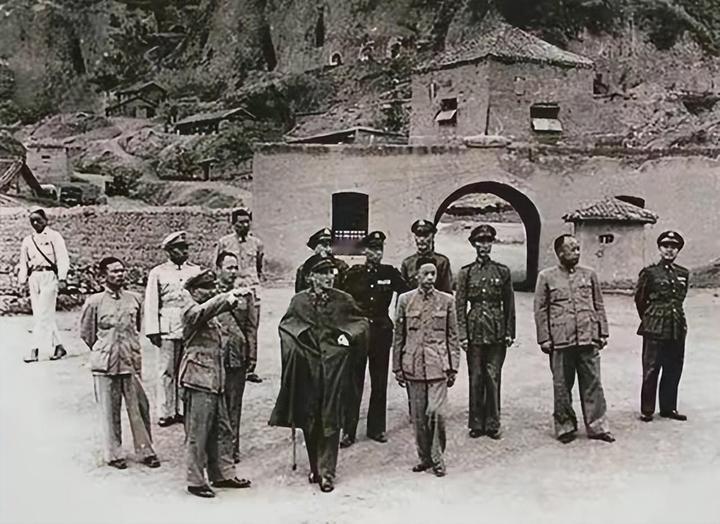

1947年,蒋介石来到延安,问一过路农民:你可见过毛主席?谁想到,老农民的一番话,让蒋介石晚上辗转反侧难以入眠,第二天就灰溜溜的离开了延安,此生再也没有踏进过延安一步。 黄土高原的风比往年更硬,延河水也更急。那一年,延安成了整个中国的焦点。传说中,蒋介石乘专机飞到延安,想亲眼看看这座被胡宗南“攻克”的城市,想尝尝“胜利”的味道。现实却没那么戏剧。历史留下的,不是某个统帅的焦虑夜晚,而是一场彻底改写战局的战略博弈。 三月的延安,空气里弥漫着紧张气息。胡宗南部队的兵锋正从南线逼近,他们号称要三天拿下延安、十天肃清陕北。炮声在塬上滚动,延河两岸尘土翻飞。中共中央决定主动撤出延安,保存主力。这一决策,看似退让,实则暗藏深意。毛泽东在延安最后的会议上强调:城可以失,人不能亡。中央机关撤离那天,干部骑着毛驴,踏着黄土离开这片孕育了无数革命火种的土地。那一刻,延安成了一座空城,却也成了一枚棋子,等待新的布局。 3月19日,胡宗南的军队进入延安。延安城的街道寂静无声,几乎没有抵抗。占领部队在城里升起青天白日旗,拍照留念,电报飞往南京:“延安收复!”战报铺天盖地传出,蒋介石在南京接电,大为振奋,命令全线扩大战果。可延安不过是一座被掏空的城。没有俘虏,没有缴获,连粮食都被带走,只剩残垣和风声。胡宗南明白,这场“胜利”来得太轻。轻得像纸,轻得不堪一击。 此时,陕北的另一边,解放军开始悄然反击。青化砭、羊马河、蟠龙三大战役接连爆发,胡宗南部的兵线被不断切断。原本以为是歼敌的围剿,逐渐变成了被游击反包围的僵局。补给被截,通讯受阻,战线被拉得七零八落。胡宗南日夜调兵,却始终摸不清敌人的踪迹。延安城成了空壳,士兵在街头徘徊,无所事事,军心日散。 传说说蒋介石后来亲自飞来延安,胡宗南陪同检阅,一切布置得整齐划一。可真实的档案里,没有这次“专机降落”。那年八月,蒋介石确实视察西北战区,但未离开咸阳地区。延安距此数百里,交通艰险,当地机场早在战争中被炸毁,不具备起降条件。这些细节在党史文献中都有清晰记录。所谓“美龄号降落延安”的画面,只存在于后来的传说与小说之中。 与其说这是一次军事占领,不如说是一场象征性展示。胡宗南急于证明延安已被“平定”,命士兵粉刷房屋、清理街道,把空城装点成一座“胜利样板间”。几张照片传回南京,被刊登在《中央日报》上,标题写着“延安新生”。照片上的街巷干净、秩序井然,却看不出那是一座没有居民、没有欢呼的城。 中共中央机关在转战陕北的过程中,建立了新的指挥体系。毛泽东与周恩来、任弼时多次在黄龙山地区召开会议,重新部署西北战局。战斗一场接一场地爆发,国军的防线像被掏空的木桩,表面坚硬,内部已被掏空。几个月后,胡宗南的数个师被迫撤出延安外围,转向防守态势。 1948年春,延安重归解放区。收复那天,山上红旗重新升起,风吹得猎猎作响。新华社的报道中写道:“延安回来了。”那座被迫放弃的城,再一次成为希望的象征。从那一刻起,“延安精神”开始被重新书写,不再只是地理意义上的根据地,而是政治信念与战略智慧的象征。 那则关于“蒋介石问农民”的故事,后来被写进各种讲述里。一个疲惫的统帅在废墟间徘徊,听一位老农讲“毛主席在咱心里”,然后沉默离去。这样的情节,充满戏剧张力,也契合民间对历史的想象。但档案、报告、回忆录都未提及这幕。党史研究者指出,它更像是一种民间寓言,用来解释政治心理与民心向背,而非真实事件。 真实的历史往往比传说更复杂。延安的得与失,不在一场空城戏里,而在两种政治力量的较量中。国军掌握装备、兵力,却丧失了民心;中共中央失去城池,却赢得了战略主动权。胜负的分水岭,早已在那年春天划出。那不是一场关于一座城的战争,而是一场关于未来方向的选择。 延安之后,国共力量对比彻底逆转。国军在西北的补给线日益困难,胡宗南数度上书请求增援,蒋介石力不从心。1948年3月,解放军重新进入延安,胡宗南被迫撤退。延安再次升起红旗,城墙上的标语被重新刷上——“人民万岁”。没有任何仪式,却比任何庆典都更震撼。 此后多年,关于“蒋介石夜访延安”的传说仍在民间流传。故事有力量,因为它传递出一种象征:权力再高,也抵不过人心。而史实的力量,在于冷静与真实。1947年的延安,是一场没有硝烟的心理战,一场以退为进的战略转移,一场决定未来命运的转折。那一年,没有谁在废墟上失眠,只有命运的钟声,敲得越来越急。