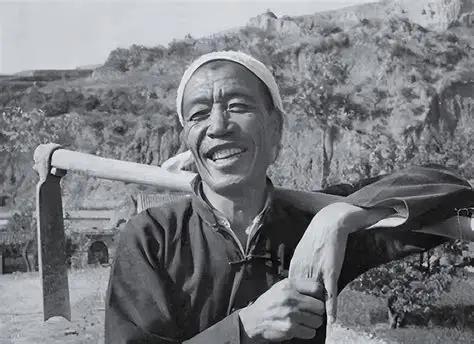

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… 凌晨的太行山风透骨,大寨村的巷口挂起白幡,纸钱在冷风里翻滚。陈永贵走了。村口的喇叭一遍遍播放讣告,山谷回声空荡。消息传来,许多老乡没说话,只是默默聚在村委会前。有人提议搭个灵棚,送一程。竹竿、麻绳、白布,一夜间扎起。村口的牌坊下,黑底白字写着“陈副总理千古”。这场静默的悼念,本该是乡民心意,却在第二天清晨被一句话掀起波澜。 “灵棚不拆,县里就不来。”消息像石子落水,一圈一圈扩散。有人愣在原地,嘴唇抖了几下。大寨人从骨子里敬着陈永贵,这种话让人难以接受。有人去劝,有人沉默。郭凤莲站在灵棚边,身后是山,风穿过布帘,呼啦作响。她没多说,转身去了祠堂。村里人还在犹豫,是拆还是留,一夜之间,大寨又成了焦点。 陈永贵的一生,几乎与“大寨”二字分不开。1914年出生,几十年里种地、修渠、带队,名字一次次被写进报纸。1970年代,他走上更高位置,却始终挂念山里的土坷垃。直到1986年3月26日,在北京医院病逝,享年72岁。噩耗传回太行山,村里放下锄头的人一眼红了。4月初,骨灰从北京启程运回昔阳,大寨老少排在村口迎接。 凌晨四点,运送骨灰的车队到村口。灵棚的灯还亮着,白布被山风掀起,像要飘走。村民整整一夜没合眼,准备送最后一程。可就在灵车到达前,县里派人通知,灵棚必须拆。有人问缘由,对方只是淡淡一句“规定”。几位老村干面面相觑,话到嘴边又咽回去。七点半,灵棚被拆,木棍堆成一摞,白布被卷起。场面安静,只听到风吹瓦声。 送葬那天,没有官方仪式,没有悼词,没有花圈。陈永贵的骨灰放在一辆吉普后座上,由大寨村民抬入山间。路边有人跪下,举着帽子,嘴里念叨几句。车缓慢爬上坡,山谷回荡着鞭炮声。有人在心里想,这一生风光无限,归来却要低调收场。灵棚拆了,情意没散。郭凤莲带着“铁姑娘队”成员守在山腰,直到骨灰安放完毕。 山西的四月天还带寒气。几天后,村口挂满素布的场景被撤掉。村民继续下地,生活照常。只是提起那天,仍有人摇头。那句“不拆就不来”的说法成了传闻,传了多年,没人再去证实。陈永贵的墓后来被安在虎头山脚,碑上刻着“大寨人陈永贵”。八月那天,大寨人自发上山,摆花圈、烧纸,风把火星卷到石碑上,留下一道浅浅痕迹。 时光往前走。1990年代初,郭凤莲重回大寨。老村口的砖墙已斑驳,陈永贵当年的办公室还留着木桌。她重新召集村民,修路、建厂、搞旅游。有人说她脾气依旧硬,也有人说那是继承。墓地那边新砌了围栏,碑文被擦得发亮。每年清明,村民都会自发上山扫墓,不再设灵棚,也不用请县领导。那片土地,依旧静默。 陈永贵的故事常被人提起。有人说他是一个符号,也有人说他只是农民。无论怎样,那场1986年的送别成了一个难以忽视的节点。没有枪声,没有旗帜,只有山风、白布和一群不愿低头的村民。大寨人对他的敬意藏在细节里,埋在泥土下,刻在石碑上。 那年之后,大寨开始新一轮发展。村里办起集体企业,修了展览馆,也保留了陈永贵旧居。游客到此,多会在墓前停步。碑旁松树高耸,风吹叶响。有人低声念着碑文,也有人站在远处望着山谷。岁月推着往前走,灵棚的故事渐渐模糊,成了一段口口相传的往事。 没人再提那场“拆”与“不拆”的争执。对大寨人而言,那是一次集体的沉默,也是一种记忆的坚持。郭凤莲在后来的采访中说,大寨的精神不是口号,而是“干出来的信念”。她没再多谈陈永贵的葬礼,只是提到“那是村民自己心里的事”。这一句话,也许是最深的注脚。 如今再走进大寨,广场上立着陈永贵的铜像。阳光下,神情坚毅。雕像背后是一排展板,记录了几十年村庄的变迁。许多参观者会驻足,读完,又轻轻点头。或许,他们感受到的不只是一个名字,而是一段时代印记。 那场春天的葬礼,曾让太行山静了整整一夜。灵棚早已不在,故事却留在风里,留在那些经历过的人心中。