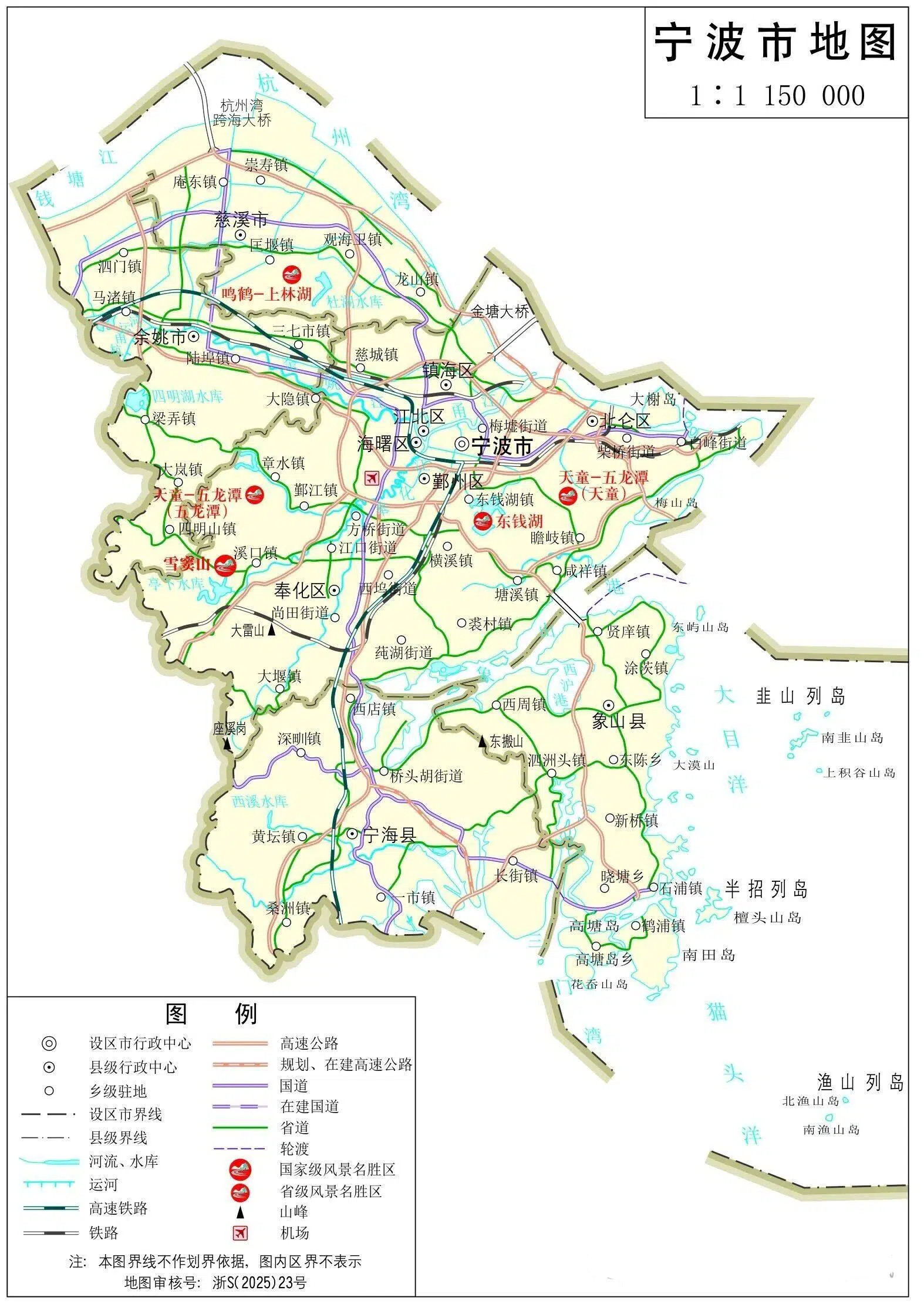

先后贴有“世界工厂”标签的宁波、深圳、东莞和苏州,2025年竞争最激烈的赛道不在工厂和产业园,而是大学校园。这些GDP超万亿、工业增加值均排在全国城市前列的制造强市,对“办大学”这件事集体上了头、发了狠,誓要用百亿资金砸出现代高教与职教的一片新天地。 制造强市掀起的高校竞争,某种程度上说,也是中国制造的“补课大战”。 制造强市的人才焦虑,很早就已见端倪,之前还只是工厂的流水线上缺人比较严重,祭出高工资、轻管理或许还能化解。如今随着先进制造成为主战场,如果没有自己辖区内的大学傍身,很容易在人才梯队、高端人才方面捉襟见肘,只靠高薪砸人,终究变数较多,也不能很好地填满人才缺口。 几个制造强市各有各的人才方面的烦恼。深圳2024年的规上工业企业研发投入占比超过5%,但深圳高校提供的高端人才不足研发需求的30%。苏州智能制造产业规模超过万亿元,但同样面临高端人才靠钱砸的问题。宁波的集成电路产业增速超过20%,虽然高等教育资源丰富,但一所专攻芯片的本科院校都没有。 这就不难理解,为何东莞理工学院会请来华为的云工程师授课,韦尔股份创始人虞仁荣筹建的东方理工大学今年开始招收首批本科生,以及深圳海洋大学、东莞大湾区大学的各种新进度,都让当地业界和学界都欢欣鼓舞。 再看深圳职业技术大学的招生情况,2025年物理类投档最低分559分,超过广东本科线117分,最高分甚至冲到了600分。不是学生们突然对其青睐,而是深圳的智能制造企业抢人才都快抢疯了,学生和家长自然用脚投票。 同样是制造强市办大学,宁波、深圳、苏州、东莞的特色大有差异。 今年首次招生的深圳海洋大学,瞄准的是海洋工程、海洋资源开发等领域,背后是深圳作为海洋经济第二城近万亿元的产业规模,学生在大二时就能进实验室参与项目。深圳民营经济发达,有眼光的头部企业自然不会错过与高校的深度绑定,深圳职业技术大学新开设的5个本科专业,从集成电路到智能制造,全是本地头部企业急需用人的方向,学生有六成的时间可以在产线级设备上进行实操训练,华为云的认证培训直接开进了课堂,持证学生能够优先入职。 因为本身高等教育已有一定底蕴,宁波的新打法更偏精细化一些。宁波东方理工大学2025年首届本科生只招70人,但配了100多位资深教授,每名学生都有院士或资深教授“一对一”带着,奔着培养70个能突破“卡脖子”技术的尖兵而去,为的是解决宁波的高端制造、新材料产业急需顶尖人才的问题,结合其开设的电子科学与技术、智能制造工程等硬核专业,就是要给宁波制造业“补最缺的课”。 东莞把“近水楼台先得月”玩到了极致。2025年,香港城市大学东莞校区继续扩招,大湾区大学正式招生,这两所学校都和松山湖实验室绑在了一起。该实验室和香港理工、中山大学等高校建有稳定的联培机制,累计培养的研究生里,不少直接留在华为、vivo搞研发。据说2025年松山湖实验室的迎新会上,近100名联培研究生里有一半是冲着东莞的产业机会来的。 苏州走的是错位竞争路线,锚定“中医药+制造”发力。2025年正在筹建的中国中医科学院大学,看似和苏州最为强力的电子、机械产业不搭。其实,苏州的生物医药产业规模已突破4000亿,中药现代化、医疗器械研发等领域都是需要中医药与工程技术结合的新赛道。苏州把高校建设和本土优势产业绑定,既避开了同质化竞争,又能打造独特的人才梯队,把“苏州制造”的优势延伸到新领域。 当然,几大制造强市也很清楚,办大学不是建工厂,砸钱就能出产能。 深圳职业技术大学的成功,靠的是和企业长期的无缝对接,松山湖实验室的人才留存率较高,是因为有产业发展的机会托底。如果只是建几栋漂亮的教学楼,招几个名气大的教授,没有把高校和本地产业真正绑定,新建的大学就失去了其应有的效用。 说到底,制造强市“卷”大学,并不是为了让自己多几块本地高校的招牌,而是为了让“中国制造”有自己的人才根基,未来真正能胜出的,将是那些把高校建设当成产业生态一部分的城市。