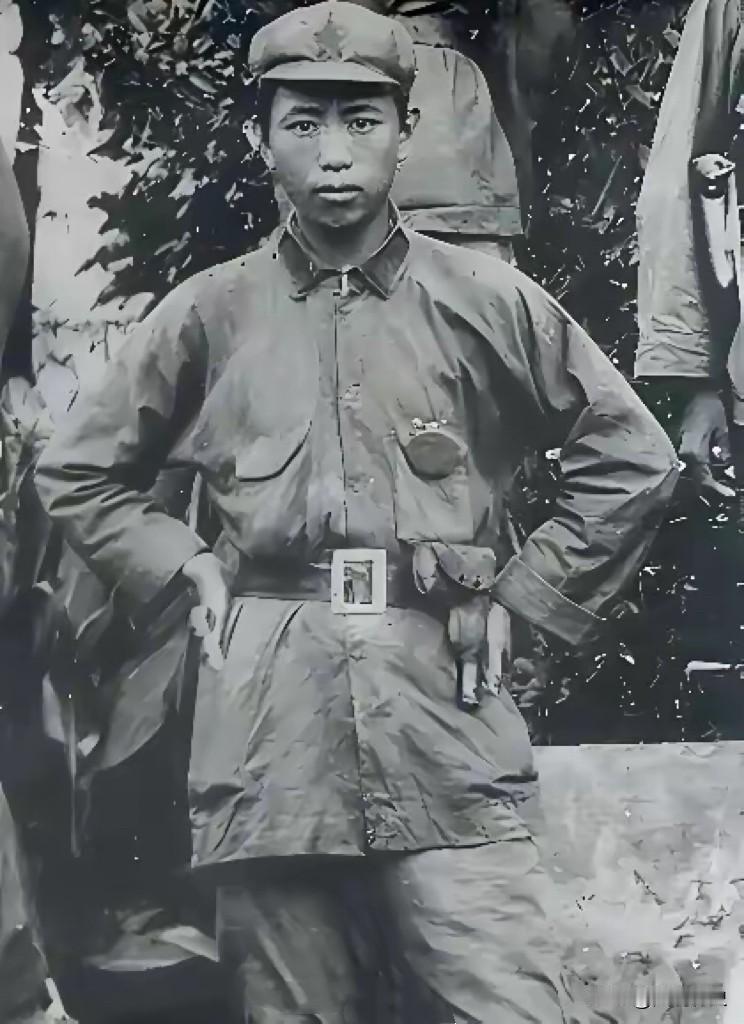

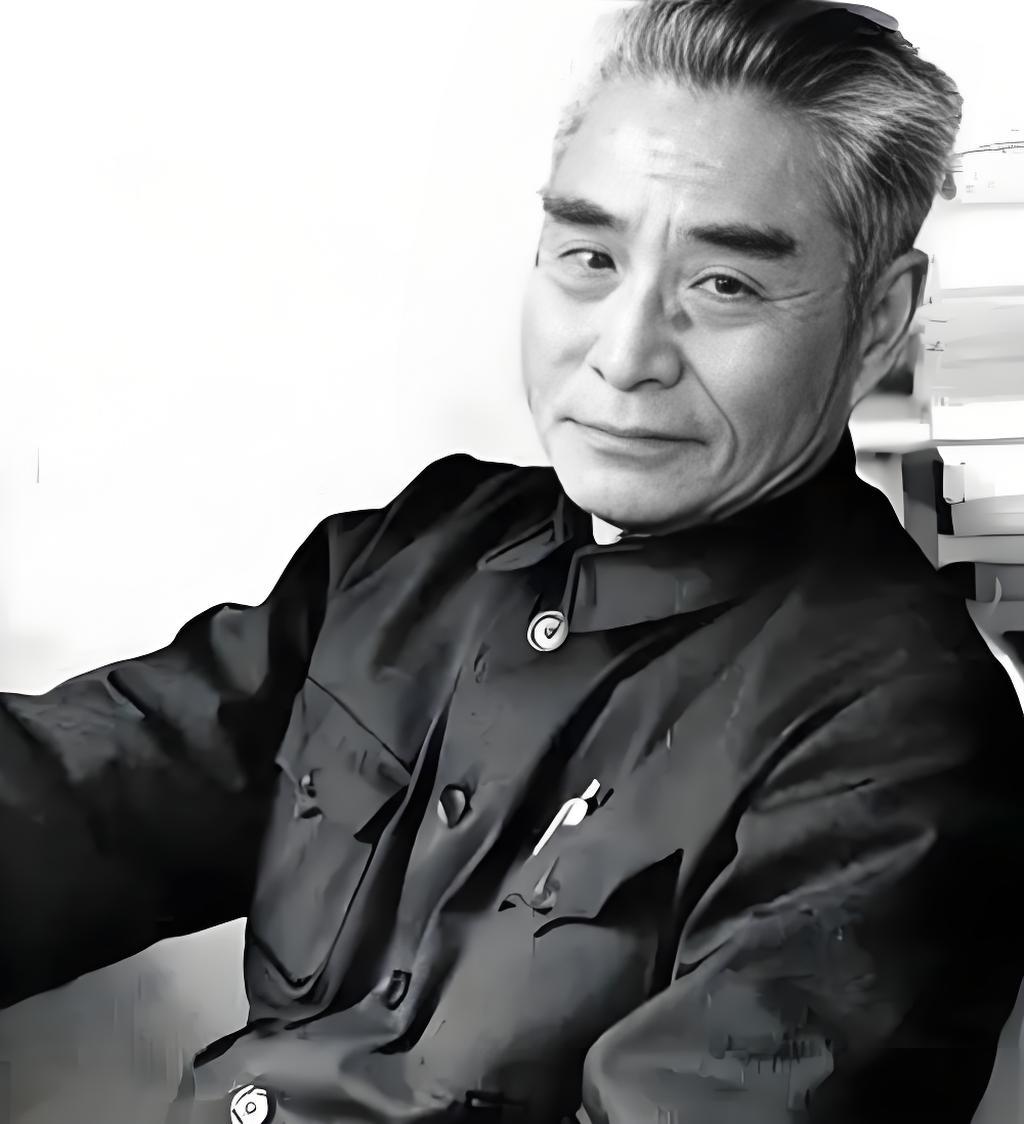

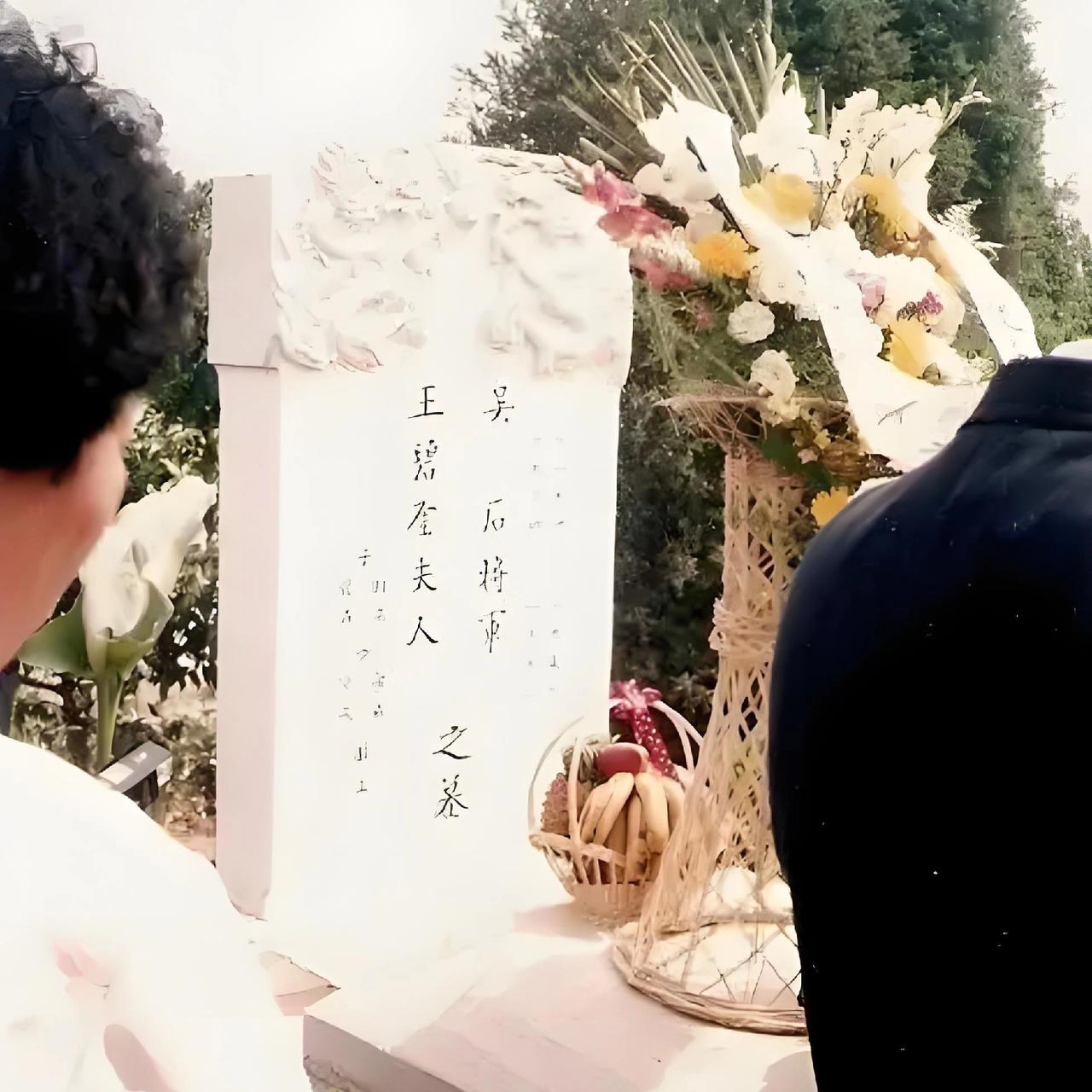

1949年11月,一名首长的夫人和他的警卫员,在广西拍下了这张珍贵的老照片,首长的夫人名叫徐淑芬,是一名老革命,老党员,跟着首长解放天津,接管长沙,又接管广西,人不仅长得漂亮,能力也强,别有一番军人气质。 咱得先把时间往前倒一个月。1949年10月1号,天安门城楼上喊出了“中国人民站起来了”。那会儿,多少人觉得,打完了,该歇歇了,该在北京、天津、上海这些大地方论功行赏,分房子,过安稳日子了。 可就在这当口,徐淑芬的丈夫,那位“首长”戴昌明,主动请缨:“我去广西。” 戴昌明这人,25岁扛枪,26岁入党,枪林弹雨里爬出来的。按资历,他留在北方大城市,舒舒服服过下半辈子,谁也说不出半个“不”字。 可他偏偏要去广西。那年头的广西,可不像现在是旅游胜地。那是刚解放的边缘地带,土匪、残军、旧势力盘根错节,用当时的话说,就是“一地鸡毛”,是块“难啃的硬骨头”。 身边肯定有人嘀咕:“这戴昌明是不是傻?有福不会享,非得自找苦吃。” 戴昌明这人“惜字如金”,不爱解释。但他媳妇徐淑芬懂。 徐淑芬这人,用现在的话说,叫“拎得清”。她本人就是党员,从解放天津到接管长沙,一路南下。她不是谁的附属品,她自己就是一杆枪。 天津的城市管理、长沙的旧政权接收,哪一件是轻松活?她都办得妥妥帖帖。 所以,当丈夫说“去广西”时,她没抱怨,没犹豫,掸了掸军装上的土,带上行李,就跟着出发了。 1949年11月的广西,天儿又湿又冷。刚到新地方,千头万绪。那天,戴昌明估计是忙里偷闲,看见妻子徐淑芬,突然来了兴致,说要给她拍张照。 徐淑芬有点不好意思。那年头拍照是大事。警卫员特机灵,赶紧搬来一把旧椅子。 照片里的徐淑芬,穿着军装,腰杆笔挺,齐耳短发被风吹得有点乱。她长得是真漂亮,但那种漂亮,不是娇滴滴的,是一股子英气,眼神里有光,有锋芒。 这就是标题里说的“别有一番军人气质”。 最有意思的是照片里的另一个人,那个警卫员。 他是个年轻的小伙子,脸上还带着点“孩子气”。戴昌明让他俩合影,小伙子估计挺紧张,笔直地站在徐淑芬旁边。 关键看细节:这警卫员身上,挂着两把枪。 一把是他自己的,另一把,是徐淑芬的。 戴昌明当摄影师,妻子和警卫员当模特。这张照片,定格了“接管”岁月里一个极其生活化、极其温情的瞬间。 看到这儿,你可能觉得,这不就是首长一家其乐融融嘛。 这照片里的温情,是建立在铁一般的纪律之上的。他们能像亲人一样相处,但绝不会把“同志关系”变成“主仆关系”。 徐淑芬能让警卫员帮她背枪,因为那是“战友”间的互助。 这可不是我瞎猜。咱讲个同年代的真实故事,主角是另一对革命夫妻:刘伯承元帅和他的夫人汪荣华。 汪荣华也是老革命,14岁就参加红军。到了解放后,她在司令部机要处工作,忙得昏天黑地。她和刘伯承元帅有个警卫员,叫小于。 汪荣华工作太忙,没时间洗衣服,又不好意思让警卫员洗。为啥?因为她级别不够,按规定,警卫员只负责首长的生活起居,不包括首长夫人。 怎么办呢?汪荣华就把脏衣服“东塞西藏”,藏在床底下,想等有空了自己洗。 结果有一次,警卫员小于打扫卫生,把这些衣服“搜”了出来。小于心眼实,觉得首长夫人这么忙,就高高兴兴地抱去河边给洗了。 这事儿,巧不巧,被刘伯承元帅撞见了。 刘伯承一看,脸当场就沉下来了。他把小于叫过来,劈头盖脸一顿批:“小于啊,我的妻子汪荣华没有使用警卫员的权利啊!干部的家属不能有半点特殊,你这是帮倒忙!” 小于委屈得不行。刘伯承还不算完,回家后,又一脸严肃地质问妻子汪荣华:“为什么让警卫员洗你的衣服?” 汪荣华更委屈,解释说:“我没让他洗,我藏起来了,是他自己翻出来的!” 刘伯承听了,语气缓和了点,但话依然很重:“责任不在战士身上,要多从我们自己身上找问题。我再说一遍,以后,你的衣服一定要自己洗,因为你没有使用警卫员的权利。” 汪荣华,一个十几岁就上战场的女战士,受过多少苦都没哭过,这回眼泪“唰”就下来了。 回头看徐淑芬和那个警卫员的合影,是不是味道全变了? 那一代“首长夫人”,是真正的“老革命”。 她们和丈夫一样,是新秩序的建立者,更是新秩序的遵守者。 徐淑芬在广西的日子,是这种“铁规矩”和“硬骨头”的结合体。 刚到广西,当地的老乡不理解,看着这个穿军装、剪短发的北方女人,在背后指指点点:“一个女人家,咋不在家带孩子,还跑出来当干部?” 徐淑芬听到了,也不生气,就笑笑,转头该干嘛干嘛。 她面对的,是比流言蜚语残酷一百倍的现实。土匪袭扰、物资奇缺、语言不通、气候湿冷。她跟着丈夫,一点点建电厂、修公路、办学校。 照片里的徐淑芬,最终和丈夫一起,把根扎在了广西。那个帮她背枪的警卫员,后来也成了广西本地的一名骨干干部。