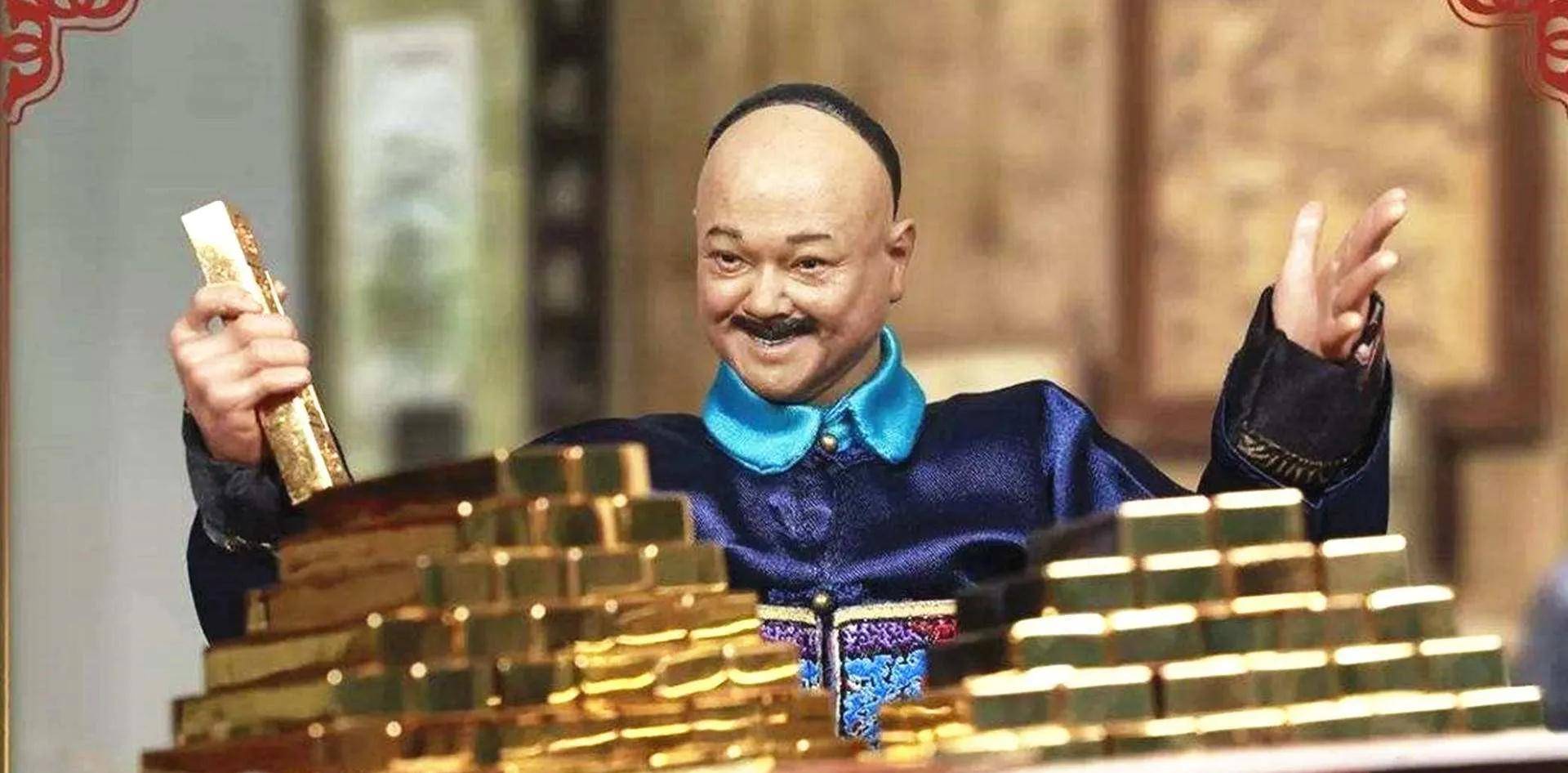

1900年,慈禧太后初次见周莹便问:“你丈夫呢?”周莹回道:“回太后,民女守寡14年了。”慈禧听后眼中闪过一丝异样,随后她一抬手,身旁的大太监李莲英立刻高声喊道:“太后有赏!” 那一年,清廷已经被八国联军打得节节败退,慈禧仓皇西狩,狼狈逃到西安。 沿途衣食不继,国库早被掏空,整个朝廷几乎散架。 就在这最窘迫的时候,周莹这个名字传入宫中。 这位陕西泾阳安吴堡吴家的少奶奶,本不该与皇权有什么交集。 她出身寒微,年轻时不过是个寻常女子,后来嫁给吴聘。 可惜丈夫早逝,连个后代都没留下。 按理,她完全可以回娘家,安安分分过一辈子。 可她偏不,硬是挑起吴家的大旗,走上一条几乎没人敢想的路,在男人掌控的生意场上杀出一条血路。 吴家的族人原本都看她笑话,一个年轻寡妇能管什么? 结果周莹雷厉风行,开仓放粮,改革账务,谁敢贪墨,就毫不留情。 她把盐业打理得井井有条,还开拓了棉花、蚕丝、茶叶、药材等门路,吴家生意从地方扩展到西北各省,成了远近闻名的商业帝国。 与此同时,她广施善举,修水利、办学堂、济贫困,在老百姓心中早就是“女财神”。 所以,当西安的清廷濒临绝境,周莹一口气拿出十万两白银时,不光是钱的重量,更是她的胆魄与担当。 这笔银子,等于让慈禧这条摇摇欲坠的船暂时不至于沉没。 慈禧本能地想见见这位救火的女商人,可真正见面时,她最在意的不是财富,而是一个女人的命运。 二十六岁守寡的慈禧,从那一刻起就得在男人的天下里硬生生闯出一条血路。 她压制朝臣,斗过王爷,几十年靠的就是狠劲与心计。 她很清楚,一个寡妇要在世道里活下去有多难。 如今周莹不仅没倒下,还能撑起偌大吴家,更在国难时挺身而出,这种境界,让她心里生出惺惺相惜。 慈禧当场收周莹为“义女”,赐匾“护国夫人”。 这在清朝简直是闻所未闻的殊荣,一个寡妇商人能与最高权力核心建立这种关系,足见她当时的分量。 然而,值得玩味的是,这场会见也暴露了清王朝的尴尬。 一个垂死的帝国,需要靠民间女商人的救济才能苟延残喘。 慈禧眼里看到的是“忠贞”“义气”,但周莹身上真正闪光的,是民间自发的力量,是那个风雨飘摇时代普通人依然撑起的脊梁。 周莹之后继续坚守吴家,不只是为了一个家族,而是因为她知道,只有把财富用在百姓身上,才是真正的根基。 与其说她是个寡妇传奇,不如说她代表了旧制度崩塌时,那些草根阶层的自救与觉醒。 历史写到这里,反差感扑面而来。 一边是垂暮的慈禧,在权力与外辱中挣扎。 一边是三十岁的周莹,凭一己之力撑起家业,还能在国难时慷慨解囊。 两位寡妇,一个背负着帝国的衰败,一个则用商业和善举赢得尊重。 她们的短暂交集,不只是君与民的相遇,更像是旧世界与新力量的交错。 她口中的:“民女守寡十四年了”,让慈禧震动。 因为她在周莹身上看到了另一种可能,女人不只是依附,女人也能是支柱。 周莹的故事,放在今天依然有力量。 真正的价值,不是你生在什么家,也不是靠谁的庇护,而是你能不能凭本事赢得别人的敬畏。 当一个女人能撑起一家、济世救人,她的名字,就早已超越了所谓的“妇道”。 一个朝廷能倒,一个帝国会亡,但那些在乱世里挺身而出的普通人,才是历史真正的注脚。