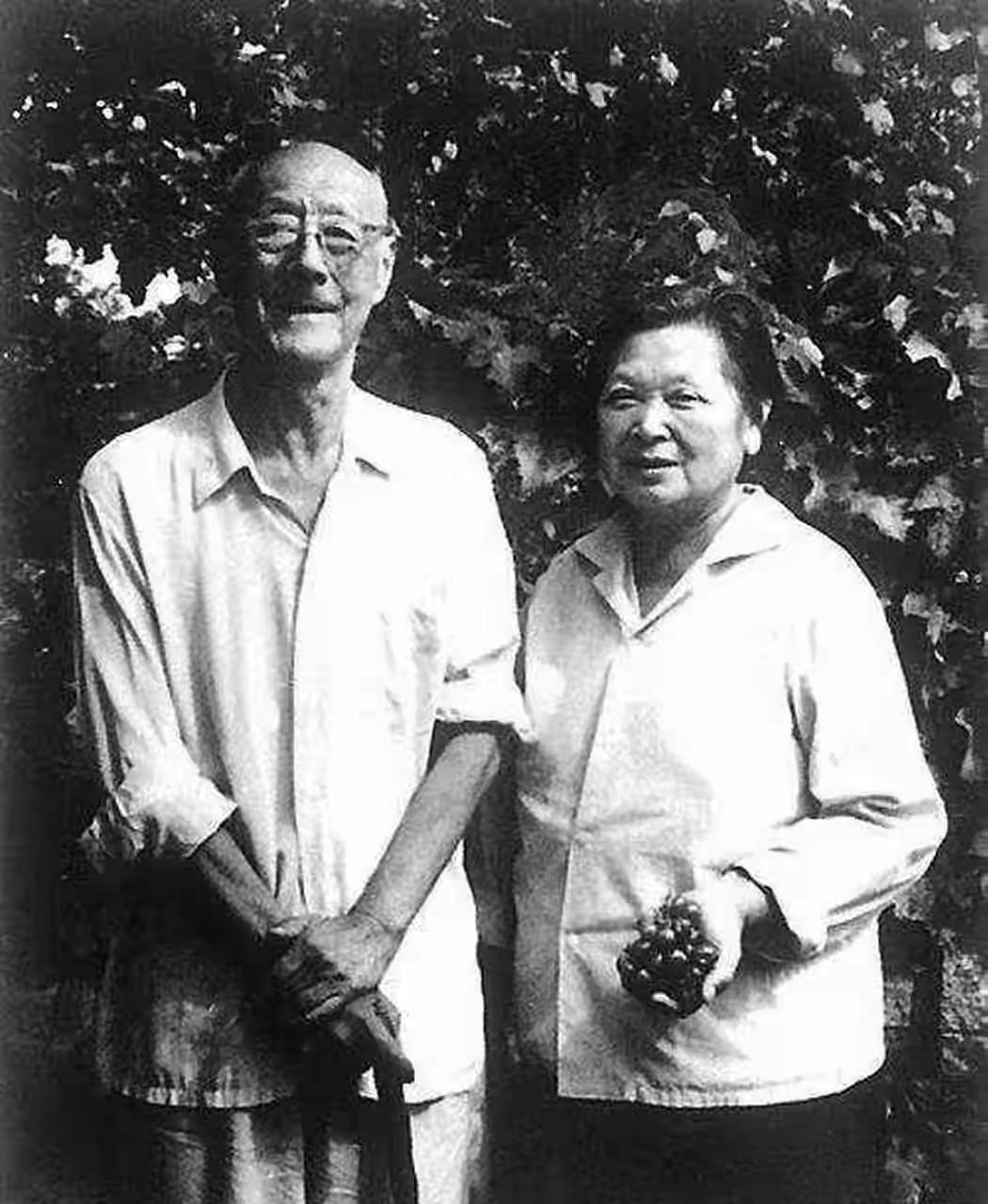

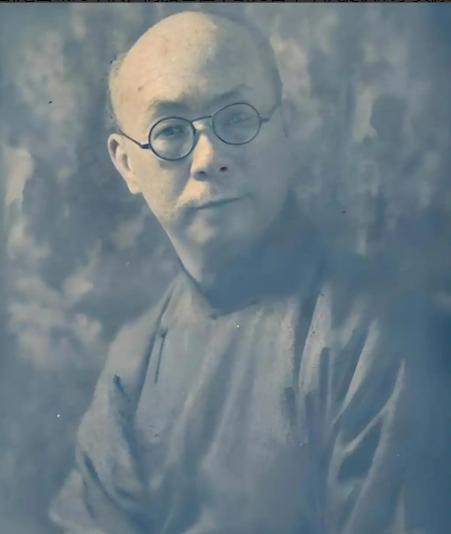

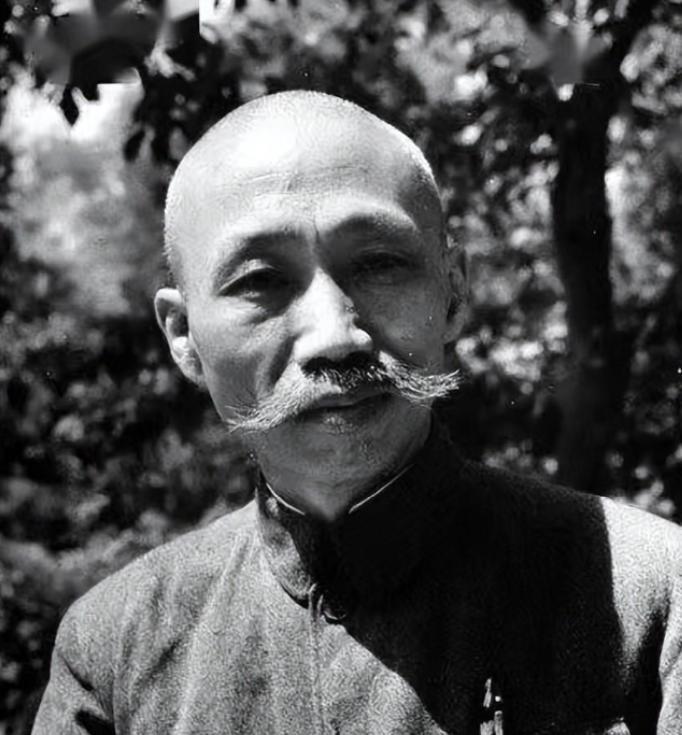

1948年,70岁的袁克定流落街头。突然,他遇到了曾经的仆人,仆人心疼他,每天到街上给他捡白菜帮子窝头。很快,表弟 张伯驹得知了情况,心疼地说:“把他接回承泽园……” 1948年的北京冬天,风冷得能透骨头。 这天,街头有个身影格外刺眼,衣衫褴褛、步履蹒跚,腰杆佝偻,脸上看不出半点往日的威风。 这个人不是普通的流浪汉,而是袁世凯的长子袁克定。 三十多年前,他可是趾高气扬地在中南海进出的人物。 身为“总统长子”,吃穿用度从来讲究,留过洋,刀叉用得比筷子还溜。 可这会儿,袁克定竟靠一个老仆人每天捡来的菜叶子、窝头度日。 那窝头硬得跟石头似的,他却仍要摆上那副留学时带回来的刀叉,铺块早已打满补丁的布巾,切得零零碎碎再慢慢咽下去。 老仆人劝他别折腾了,直接拿手抓吃就行。 他摇摇头,明明已经穷得揭不开锅,却还死死守着所谓的“体面”。 这种落差,谁能想得到? 1878年,袁克定出生,是袁世凯和元配所生的长子。 自小跟着父亲在官场、军营里长大,清末时混了个候补道员。 后来出洋留学,学军事、学法律,还顺带染上了西式生活的讲究。 他聪明是聪明,但野心比本事大得多。 辛亥革命时,他被父亲派去拉拢汪精卫,结果没什么建树。 等到1915年袁世凯称帝,他更是摇旗呐喊,甚至伪造舆论来给父亲撑腰。 结果帝制不到百日就垮了,袁世凯一病不起,袁家从此走下坡路。 父亲死后,他继承了大笔财产,北京天津的宅子、河南的田地,加起来少说也有四十万银元。 若是个会过日子的人,完全能安安稳稳过到老。 但袁克定花钱如流水,不理家产,天天跟一群狐朋狗友玩乐。 二十年代搬去天津,当过一阵子开滦矿务总局督办,可收入早不如从前。 再到抗战时期,北京沦陷,日子雪上加霜。 他不肯替日本人卖命,这点算硬气,可代价就是彻底断了财路。 到四十年代,房子卖光,钱也见底,他只能搬到破旧胡同里,靠变卖零碎维持。 偏偏年轻时骑马留下的腿伤让他行动不便,更添困窘。 他不是没才华,德文英文都会,书法狂草写得飞舞,篆隶也通,画画也拿得出手。 可惜这些才艺从没真变成饭碗,父亲对他曾寄予厚望,带他见识过多少大人物,结果这份“长子”的光环,最后却只剩下笑谈。 直到那天,老仆人李福在街头遇见他。 李福年轻时就在袁府里干活,主人败落后自个儿去做零工。 认出眼前这个落魄的老人,他心里一酸,干脆每天帮他捡点能吃的回来。 白菜帮子发黄发蔫,窝头硬得塞牙缝,可袁克定依旧正襟危坐,用弯了的叉子叉起一小块往嘴里送。 那一幕,说不出的心酸。 这事传到张伯驹耳朵里,他吓得脸色都变了。 张伯驹是袁克定的表弟,彼时住在承泽园,以收藏书画闻名京城。 他回想起当年袁克定坐专列、侃侃而谈欧洲风物的场景,简直不敢相信这就是同一个人。 于是他亲自带了衣物和食物跑去粉子胡同看望。 看到袁克定手里那把旧刀叉,他心里直发堵,当场劝他搬到承泽园去住。 袁克定起初犹豫,面子上挂不住,但在张伯驹的一再坚持下,终于点头。 搬进承泽园之后,他住在东偏院,家具简单,吃穿由张伯驹夫妇照料。 他腿脚不好,仆人搀着才能走动,大多数时候,他只是坐在屋里翻几本德文书,翻得极慢。 园里池塘假山,他偶尔拄着拐杖走一圈,但再也不问外面的世界。 新中国成立后,章士钊给他找了个差事,担任中央文史馆馆员,每月领点薪水。 他照例坐在桌前翻资料,偶尔写点笔记。 1958年,袁克定在承泽园病逝,享年八十。 后事由张伯驹操持,算是落了个体面收场。 袁克定的一生,说到底是“高开低走”的典型。 身处豪门、资源无数,却缺乏真正的能力与格局。 他固执地守着西化的生活小节,却没能守住家业和尊严。 帝制的失败,让他从巅峰跌落谷底,而缺乏谋生之能,让他在风雨飘摇的年代逐渐被淘汰。 细想起来,真正能托付后半生的,不是父辈留下的财富,也不是一时的光环,而是自己能立得住的本事。 袁克定守了一辈子刀叉,最后靠表弟接济才得以安稳离世,这不是“体面”,更像是讽刺。 家世再显赫,财富再丰厚,如果没有能力去守护,到头来终究会化为乌有。 历史一次又一次提醒我们:靠别人给的起点,可以赢得一时的光鲜,却撑不起一辈子的体面。 所以,真正的底气,永远只能是属于自己的力量。

冲锋陷阵

就凭他在那种环境下不肯替日本人卖命,也值得他有个善终[祈祷]