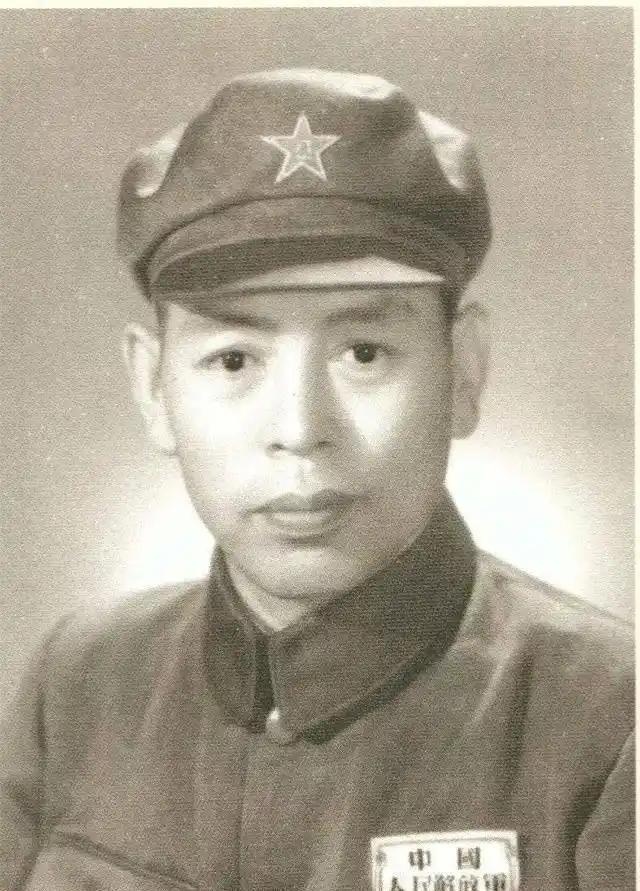

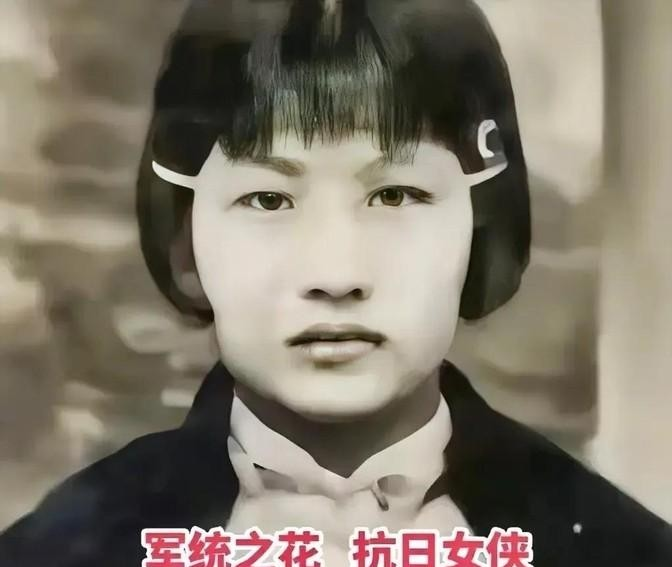

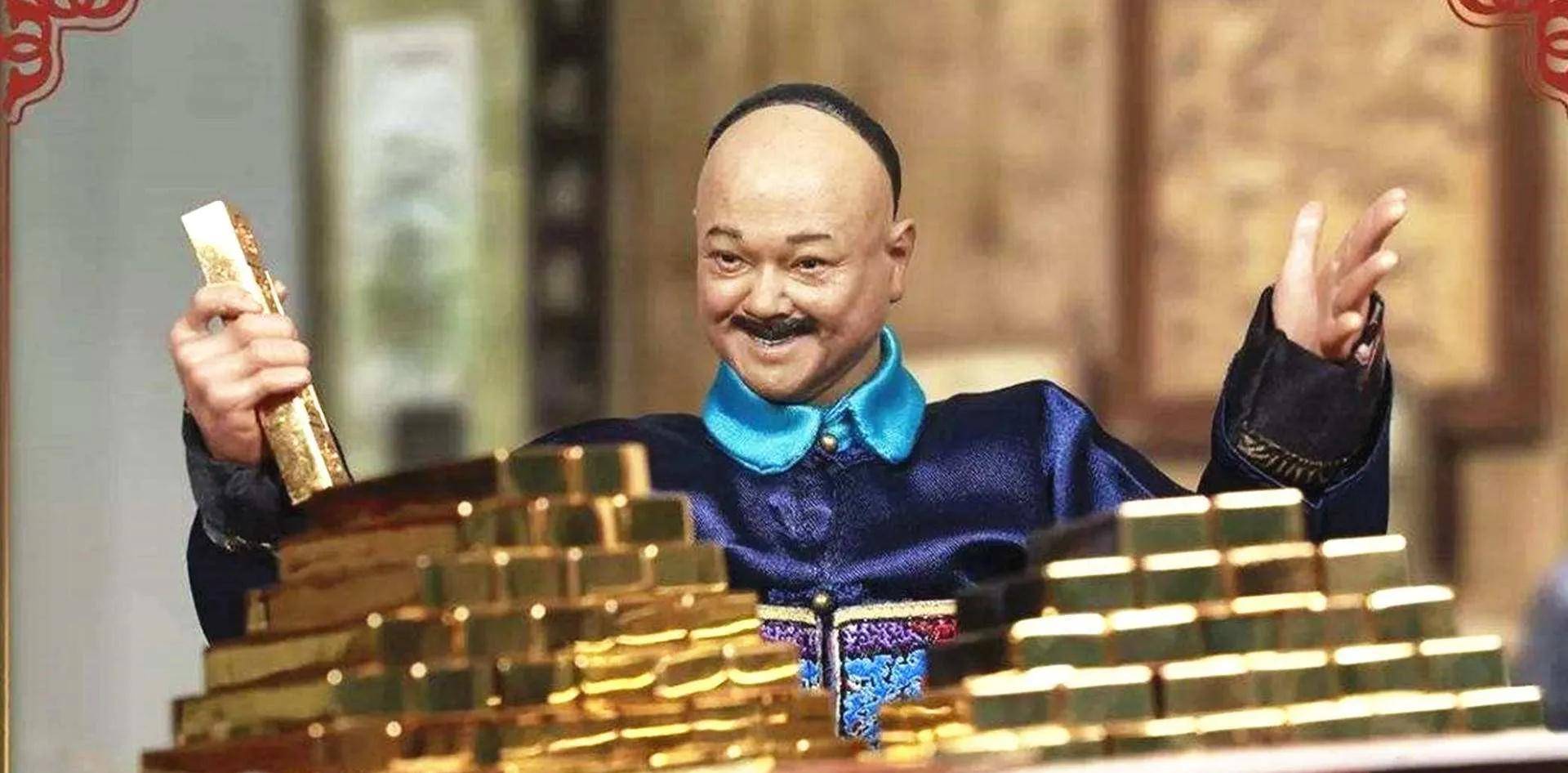

1932年,陈玉仁叛变,出卖了潜伏在敌人内部的地下党员王世英,王世英直言:“遭了,要赶紧转移!”谁知,特务头子史济美竟然前来拜访…… 1932年的南京,秋风萧瑟,表面上看是一座安静的城市,暗地里却早已杀机四伏。 王世英坐在杂货铺的柜台后,手里还在“噼里啪啦”打着算盘,脸色却阴沉得厉害。 他刚收到特科的密电——陈玉仁叛变! 这个平日里一副书卷气的同志,终究没能熬过严刑拷打,把许多秘密和名字都吐了出来,而王世英的身份赫然在列。 那一瞬间,他心里像压了块巨石,明白自己随时可能被拉上断头台。 他立刻照着应急预案开始处理,夹在账簿里的暗号、刚抄好的名单,全被他撕碎塞进炉火里烧掉,火光映着他紧绷的脸。 阳台上那条蓝色围巾,被他对折挂上窗沿,这是无声的警告,告诉搭档李果毅(假扮他妻子的同志)不要回来。 街头看似一片寻常,挑担卖菜的、推车的小贩照旧吆喝。 但王世英的眼睛早已训练得像鹰一样锐利,他很快察觉出几张陌生面孔。 挑担子的肩膀太直,像受过军训,卖糖的目光一直往店门里瞟。 他心里更紧,预感危险正在逼近。 果不其然,没过多久,店门口铃铛一响,走进来一个“老朋友”。 对方西装笔挺、面带微笑的史济美,后头还跟着几个便衣。 史济美可是中统新任站长,专门抓共产党,狠辣出名。 表面上他笑吟吟寒暄,眼神却像刀子一样锋利。 他的手下散布在屋内的每个角落,门口、窗边、后门,全被堵得死死的。 王世英心里暗暗计时,知道今天是一场生死局。 他神情不动,嘴上客气,说要去楼上取点家乡点心招待,实际上是想为自己争取逃生的机会。 炉子里的水开始“咕嘟”响,他趁着这声音,悄悄推开后窗。 窗外是个杂物棚,这是他早就留的退路。 对面街上,有两个卖报纸的影子,目光却死死盯着这边。他清楚,必须找到一个转瞬的空隙。 他迅速撕下一块旧布,扔向邻居家的阳台,布条里藏着一缕蓝线,那是备用信号。 那户邻居是老裁缝,看似普通人,实则早已是接应点。 王世英顺势翻出窗子,踩在棚顶,动作轻得像猫,几步跃进裁缝家。 对方立刻递来一件破旧外套和一顶毡帽,他一穿上,瞬间变成了一个面黄肌瘦的乡下汉。 与此同时,史济美在楼下等得不耐烦,猛地带人冲上楼。 厨房门被撞开,只见炉子正冒着热气,锅盖“咚咚”直跳,窗帘随风飘动,人却早已无影无踪。 史济美当场气得脸色铁青,本以为手到擒来,却让对方在眼皮底下逃脱。 他下令全城搜捕,悬赏五千大洋,但南京城街巷纵横,王世英早就混迹人群,消失得干干净净。 事实上,他很快通过交通站的接应,从秦淮河口坐上夜船,悄然北上,转移到上海。 史济美则因为这次行动失败,丢尽了颜面,恼羞成怒,开始疯狂报复。 一批批地下党据点被破坏,许多同志牺牲。 南京一时间草木皆兵,人人心头悬着一根弦。 可恶行总有代价,1933年夏天,他在酒会后回家途中,被红队布下的枪手击中,当场毙命。 报纸上只敢说“遇刺”,可南京人心里都明白,这是血债血偿。 逃出生天后的王世英,并没有因此停下脚步。 他换了身份,继续潜伏在上海,带领团队重建破碎的联络网络。 为了伪装,他和李果毅甚至要假扮夫妻,连孩子都只能叫“叔叔阿姨”。 一次转移名单的途中,他带着几百名同志的生死记录,却遭遇特务临检。 危急关头,他把名单塞进儿子衣服里,那孩子在人群中拍皮球,顺势混过搜查,硬是保住了五百多条性命。 这些惊心动魄的经历,王世英在晚年几乎不提。 直到写回忆录时,他才轻描淡写地说:“ 我忘不了那条蓝围巾在风中飘动的时刻,那是我活下来的信号。” 回过头看,王世英和无数地下党员一样,在风声鹤唳的岁月里,用生命守护秘密,用智慧与敌人周旋。 他们没有豪言壮语,只有一次次死里逃生的抉择。 所谓信仰,不是挂在嘴边的口号,而是在最危险的时候仍然不放弃的坚持。 这条线索告诉我们,真正的勇气,不是没有恐惧,而是在恐惧里依旧选择守护信。 那些在历史阴影中闪烁的蓝色暗号,不仅仅是求生的信号,更是信仰的火光。