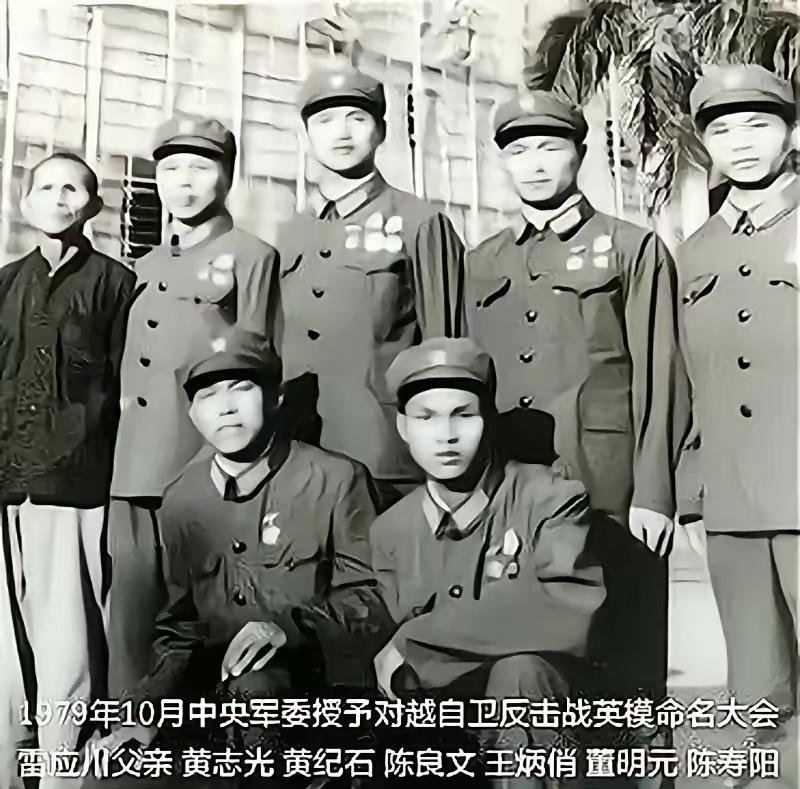

1979年,战士雷应川不幸五弹,身上有七处负伤,他选择跪地战斗。不久后,战友们发现他不见了,而在他失踪的地方,竟有一条15米的血路…… 1979年,对越战场上,有个名字被深深刻进了军史,他就是雷应川。 雷应川是湖南江永人,当时他年仅23岁,在战场上被打得浑身是血。 可是他却硬生生拖着重伤的身体,爬出了十五米长的血痕,用最后的力气把敌人的指挥部炸上了天。 那一幕,战友们回忆时都忍不住哽咽,一个人能拼到这种地步,简直超出了人的极限。 高巴岭一带的山地战,当时敌人火力密集,机枪扫射得像雨点一样。 雷应川带的尖刀班冲在前面,很快就被压住了。 右腿中弹后,血止不住往外冒,他咬紧牙关,把布条拧成绳死死勒住伤口,硬是又爬起来往前冲。 那种冲锋,不是蛮干,而是他心里很清楚,主峰阵地一旦拿不下来,战友们就得付出更大的代价。 可人不是铁打的,肩膀上接连开了两个血窟窿,整条手臂耷拉下来,几乎抬不动。 他跌进战壕时,血把棉衣都浸透了。 换作别人,也许已经晕过去,可他偏偏看到了一个关键线索,战壕里埋着根电话线。 他顺着摸过去,居然发现敌人指挥部就藏在不远处的草窝里,电台声清清楚楚传来。 那一刻,他明白自己身上剩的每一口气,都得换成战果。 问题是,双腿都断了,胳膊也废了一只,要怎么打。 于是,雷应川翻开怀里,仅剩两颗手榴弹。 那一瞬间,他没有丝毫的犹豫,把身子贴在地上,用另一只还能动的手拽着茅草,慢慢往前挪。 每挪一下,身后就多一摊血,地面被染出一道刺眼的红痕。 等战友们赶到时,那条血路足足有十五米长,像一把刻刀,把他的名字刻进了大地。 手榴弹炸响的刹那,敌人的指挥所整个掀翻,敌军中校营长当场被炸死。 高巴岭主峰阵地终于被拿下,战士们循着那道血痕找到雷应川时,他还趴在草丛里。 只见手指死死抠在泥土中,眼睛盯着刚塌下的工事,好像要确认最后的打击已经完成。 其实,雷应川从小就有股倔劲,十五岁救过溺水的小孩,十七岁硬是追疯牛救人。 进电站当工人时,大洪水卷走木材,他二话不说绑上麻绳跳进洪流。 冬天维修设备,别人冻得不敢下水,他光着膀子钻进冰冷的管道里,一干就是三个小时。 电站领导在征兵推荐信上写下那句掏心窝子的话:“这孩子命都是国家的。” 进部队后,他依旧拼命。 射击练到肘部磨出厚茧,拼刺刀折断过木枪,夜里偷偷加练投弹。 他不是光说热血,而是真把命当成随时可以交出去的东西。 1979年边境吃紧,他主动写血书要求上前线,还对战友说过一句冷得出奇的话: “家里仨儿子,死一个不算啥。”这话背后,是血性,也是把生死看得透彻。 噩耗传回江永县时,送信的干部才艰难开口,他母亲就死活不信,说三仔还在电站呢。 直到看见军功章和随身遗物,她才一屁股瘫在地上。 这位农村母亲或许没读过什么书,却懂得那块钢章是儿子命换回来的。 多年以后,军区档案馆里解密的文件再次证明: 雷应川用那十五米血路,切断了敌军与预备队的最后联络,让我方的攻势得以顺利推进。 官方记载写得冷静,却透着震撼:“该同志在身体损伤超过70%的情况下,其战斗时长比战地医疗标准延长八分钟。” 八分钟,在战场上足以改写一场战斗的结果。 时间过去几十年,在烈士纪念墙前,讲解员对一群孩子说: “这十五米不是简单的距离,而是丈量英雄的标尺。”那话说得很朴素,却击中人心。 雷应川的故事告诉我们,英雄不是生来就要去死,而是在生死面前,他选择把生命最后的重量压在国家和战友身上。 十五米的血路,是他留给后人最赤诚的遗言。 一个人能拼到什么程度,雷应川用血写下答案。 真正的英雄,不是没怕过死,而是明知道会死,仍旧往前爬。