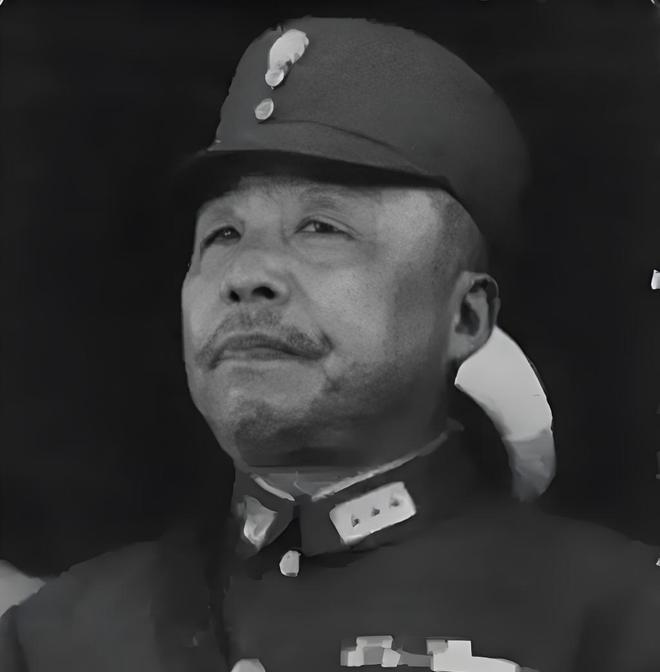

照片中哥哥段有光1959年出生,1979年对越反击战牺牲,弟弟段有明,1981年收复扣林山作战时牺牲! 这对相继倒在南疆战场上的兄弟,是云南昆明碧鸡镇黑荞村人。段有光1977年率先应征入伍,两年后就跟着部队奔赴南疆,那时他刚满20岁,已经是原昆明军区陆军第14军42师126团3连的副班长。 1979年2月,南疆战场炮火连天,段有光所在的部队负责突破越军防御工事。作为副班长,他每次都冲在队伍最前面,带着战友们扫清前进路上的暗堡和火力点。一次穿插任务中,他们遭遇越军伏击,密集的子弹从两侧山壁扫射而来,几名战士当场负伤。段有光毫不犹豫地扛起炸药包,沿着弹坑匍匐前进,在距离暗堡不足十米的地方拉燃导火索,趁着爆炸的烟尘挥手大喊“冲啊”,战士们跟着他的身影突破防线,可他却被身后的流弹击中了胸膛。牺牲时,他的右手还紧紧攥着染血的副班长肩章,口袋里装着一封没来得及寄出的家书,字里行间满是对父母的牵挂,只字未提战场的危险。 消息传回黑荞村时,段家父母正在地里种土豆。村干部哽咽着读完部队发来的烈士通知书,老父亲手里的锄头“哐当”掉在地上,母亲当场晕了过去。醒来后,她抱着儿子仅有的几件遗物哭到失声,那件洗得发白的军装,袖口还留着她亲手缝补的针脚。19岁的段有明站在一旁,死死咬着嘴唇,眼泪砸在地上,却没哭出一声。他把哥哥的家书翻来覆去看了几十遍,最后在扉页上写下“哥,你的使命我来完成”,便偷偷报名参了军。 父母起初坚决反对,他们已经失去了一个儿子,再也承受不起任何意外。段有明跪在父母面前,哽咽着说:“哥是为国家死的,他没做完的事,我必须接着做。你们放心,我一定活着回来,给你们养老送终。”1980年冬,段有明穿上军装,踏上了和哥哥相同的道路,被分配到原昆明军区陆军第11军31师93团,成为一名步兵战士。他训练格外刻苦,五公里越野、射击、投弹各项成绩都名列前茅,战友们问他为啥这么拼,他总是说:“我哥是副班长,我不能给我哥丢脸。” 1981年5月,收复扣林山的战斗打响。扣林山地势险要,越军在山上修建了大量明暗堡,配备了轻重机枪和火箭筒,号称“固若金汤”。段有明所在的连队负责主攻主峰,战斗从凌晨一直打到中午,部队伤亡惨重。眼看战友一个个倒下,段有明主动请缨,加入敢死队,带着炸药包向越军主峰阵地冲锋。他利用地形掩护,躲过敌人的炮火,连续炸毁两个暗堡,为部队开辟了前进通道。就在接近主峰顶部时,一枚炮弹落在他身边,弹片击中了他的腹部。他捂着伤口,用尽最后一丝力气将炸药包塞进敌人最后一个碉堡的射孔,拉燃导火索后,便重重倒了下去。 当战友们找到段有明时,他已经没有了呼吸,右手还保持着拉导火索的姿势。这一年,他刚满20岁,和哥哥牺牲时的年纪一模一样。消息传到黑荞村,段家父母一夜白头,他们没有哭天抢地,只是把兄弟俩的烈士证书紧紧贴在胸口,一遍遍抚摸着上面的照片。村里的乡亲们自发赶来慰问,看着两位老人憔悴的模样,无不落泪——这个普通的农家,为国家献出了两个最优秀的儿子。 这对兄弟的事迹,并非个例。根据《南疆战役纪实》记载,1979年至1989年的南疆边境作战中,全国有近千对兄弟一同参军,其中数十对相继牺牲,用生命诠释了“家国大义”。他们中大多是二十岁左右的年轻人,本该享受人生的美好时光,却在国家需要时挺身而出,把青春和生命永远留在了南疆的红土地上。段有光、段有明兄弟的家乡碧鸡镇,至今还流传着他们的故事,村里的学校会组织学生到他们的烈士墓前扫墓,讲述他们的英雄事迹,让红色基因代代相传。 如今,南疆的战场早已恢复平静,当年的硝烟早已散尽,但那些为国捐躯的英雄们,永远值得我们铭记。他们用生命换来了我们今天的和平与安宁,让我们能在安稳的环境中工作、生活、陪伴家人。可总有人在享受和平的同时,忘记了这份安宁的来之不易,甚至对英雄事迹嗤之以鼻。这种冷漠,是对英雄的亵渎,更是对历史的遗忘。 英雄从不是遥远的符号,而是像段有光、段有明这样有血有肉的普通人,他们有父母的牵挂,有对生活的向往,却在国家大义面前,选择了舍生取义。传承英雄精神,不是要我们每个人都奔赴战场,而是要在平凡的生活中坚守责任与担当,珍惜当下的和平,尊重每一位为国家和人民付出的人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。