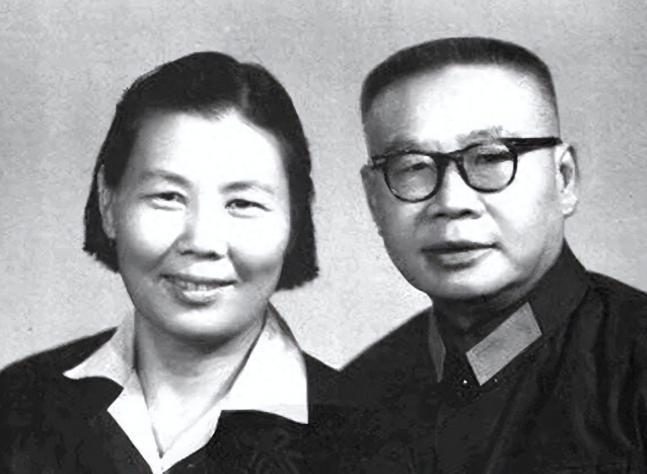

长征路上,一身高不到一米四的女兵背着一个成年男子,翻了整整两座山,23年后,两人在一次聚会上相遇,已是省委书记的男人一把握住女兵的手:“我还没向你说谢谢呢!” 2005 年,广州郊区的一间普通民房里,95 岁的危秀英躺在床上,气息微弱。 她拉着子女的手,说出了最后一个心愿:“别给我立碑,省下石料给村里修条路。” 这个身高不到一米四的老人,临终前的嘱托依旧带着一股朴实劲儿。 时间倒回 70 年前,1935 年的贵州山区,暴雨如注。 泥泞的山路上,危秀英正背着一个高大的男人艰难前行。 男人是红三军团青年部长廖志高,发着高烧昏迷不醒。 她用麻绳把他捆在自己背上,每一步都陷在泥里,脚趾被石块划破,鲜血混着泥水往下滴。 这已经是她背着廖志高走的第二天了。 前一天遭遇敌机轰炸,队伍被冲散,她在山沟里发现了奄奄一息的廖志高。 周围枪声不断,她来不及多想,背起他就往山上爬。 贵州的山陡得吓人,有些地方几乎是直上直下,她三次脚下打滑,差点连人带伤员坠下悬崖,全靠路边的树木才侥幸保住性命。 看着他烧得通红的脸,她想起老家的土办法,撕下衬衣里子,用雪水调了些干净泥巴,敷在他的额头和腋窝。 每隔一阵子,就喂他喝口自己煮的姜汤。 自己饿得肚子咕咕叫,却把仅剩的半碗糙米粥全喂给了他。 再往前推五年,1930 年的江西兴国县,20 岁的危秀英正在地里干活。 听到 “红军来了,地主被抓了” 的消息,她扔下锄头就往县城跑。 她从小就是童养媳,6 岁被父亲卖给人家抵债,9 岁起就承担起挑水、洗衣、砍柴的重活,还总挨婆家打骂。 招兵的人看她个子太矮,摇着头说 “你这小身板可不行”。 她急得快哭了,反复说自己能吃苦。 直到有人说她是逃出来的童养媳,招兵的人才动了恻隐之心,把她收下。 在部队里,她第一次感受到平等,大家都叫她 “同志”,没人嫌弃她个子矮。 她跟着战友学认字,进步飞快,不到两年就入了党。 1934 年 10 月,长征开始了。 危秀英被分到干部休养连,负责照顾伤员和抬担架。 一路上,她不仅救了廖志高,还救过腿部中弹的罗贵波、腹部中弹的陈慧清。 她还琢磨出不少实用的法子,比如用煮沸的泥水给伤口消毒,用自己的体温温暖休克的伤员,这些后来都被写进了战地救护教材。 1957 年,北京的一场老战友聚会上,一个身影快步走到危秀英面前,紧紧握住她的手。 是廖志高,此时他已经是四川省委书记了。 危秀英看着眼前这个头发有些花白的男人,愣了愣才认出来,她笑着摆摆手:“都是应该做的。” 她救过的人太多,很多事都记不太清了。 新中国成立后,危秀英到了地方工作,先后在广东和江西任职,当过民政厅副厅长、妇女工作负责人。 她从不搞特殊,把分配的房子让给了更困难的同志,自己住职工宿舍。 在广东处理血吸虫病时,她带着赤脚医生挨村查水源,脚磨起了泡也不停歇,村民们都叫她 “小个子大能量”。 退休后,她住在广州郊区,日子过得很简朴。 衣服破了就自己缝补,每天去菜市场买菜,和邻居聊家常。 她把省下来的钱都捐给了家乡的希望工程,却从没跟人提过自己当年的事迹。 她的遗物里,除了打满补丁的军装、磨烂的草鞋,还有一张伤兵名单、二等功证书和一个用了多年的行军锅,每一样都藏着一段故事。 如今,在瑞金长征纪念馆里,还能看到她当年穿过的军装和用过的担架带。 这些不起眼的物品,无声地诉说着一个小个子女人在那段艰苦岁月里的坚韧与奉献。 就像无数在长征路上默默付出的战士一样,她用自己的行动,诠释了什么是信念与担当。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!