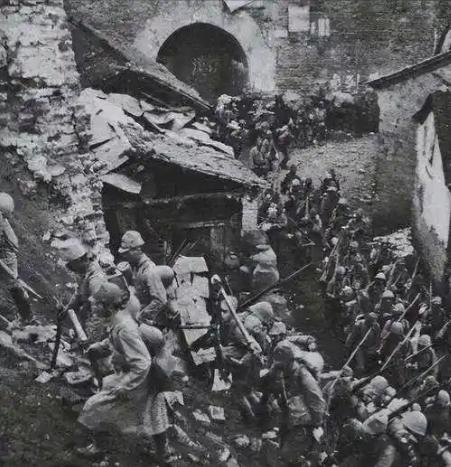

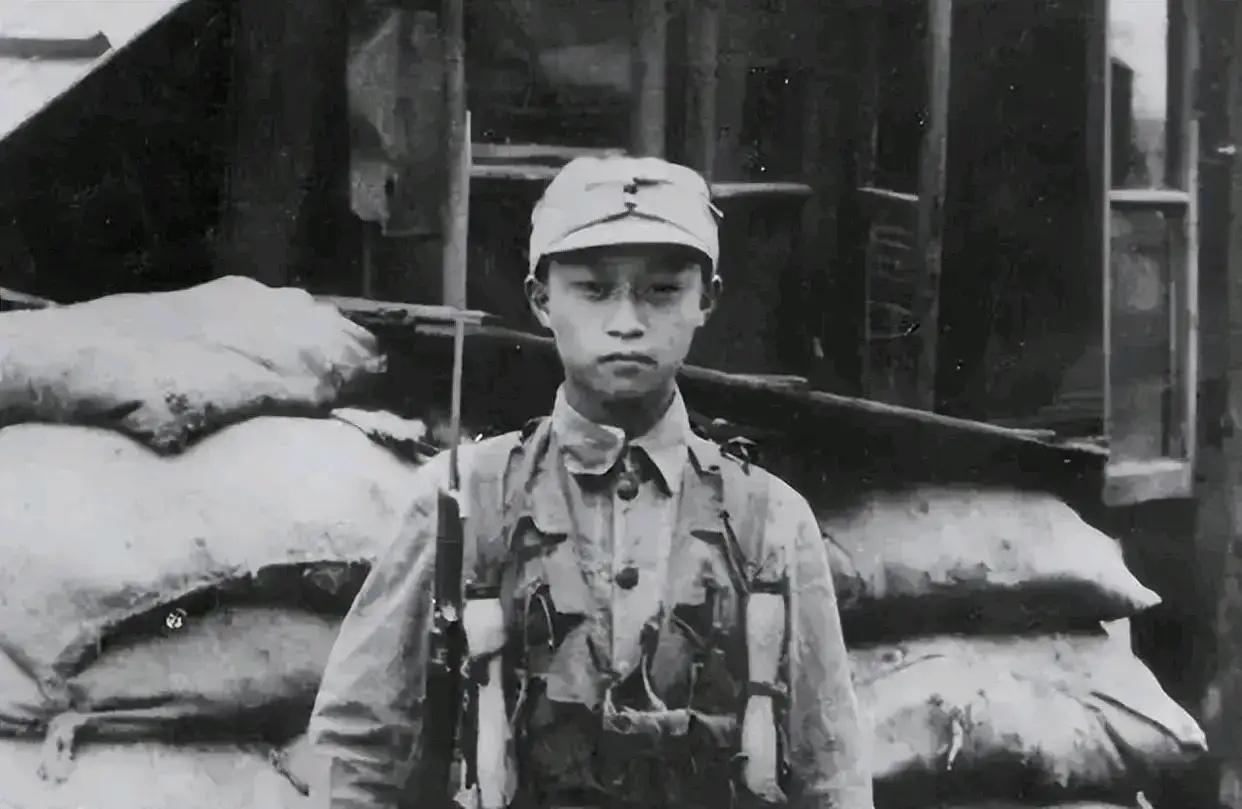

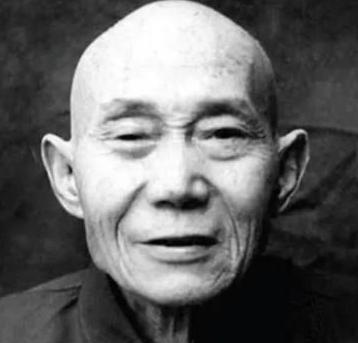

1942年,渔民陈根土划着一艘小船,载16个日军过江,谁知到了江心时,他哈哈大笑,随即纵身一跃,直接跳进了湍急的河水之中! 陈根土,浙江衢州人,祖祖辈辈都在衢江上打鱼,日子过得就像江水,有涨有落,但还算平静。他靠着一条小船,养活了一家老小,最大的念想,不过是每天能多打几斤鱼,让老婆孩子吃口饱饭。 可那个年代,想过安生日子,简直是奢求。1942年,浙赣会战爆发,衢州成了日军的眼中钉。为啥?因为这地方战略位置太重要了,还有个机场。日军为了拿下它,无所不用其极,甚至发动了惨无人道的细菌战。一时间,衢州城内外瘟疫横行,尸横遍野。陈根土的父母,就没能躲过这场灾祸。 爹娘死于非命,家园被战火蹂躏,这笔账,陈根土心里记得清清楚楚。这已经不是简单的恨了,是刻进骨子里的血海深仇。但他能怎么办?他只是个渔夫,手里只有船桨,没有枪。 机会,有时候来得猝不及防。 一天深夜,陈根土被江对岸密集的枪炮声惊醒。他扒开船篷一看,对岸火光冲天,是我们的守军顶不住了,正在往江边撤。可问题来了,大部队撤离了,还有不少伤员被困在对岸,后面是追着扫射的鬼子,前面是滔滔江水,这简直是绝境。 就在这时候,岸边传来焦急的呼喊:“有船吗?有没有船?” 换做是你,你会怎么办?江面上子弹嗖嗖地飞,出去就是九死一生。陈根土的妻子吓得死死拉住他,可他只说了一句:“都是中国的兵,不能见死不救。” 说完,他抄起船桨,独自一人划着那条小船,冲进了枪林弹雨。那晚的衢江,简直就是人间炼狱。陈根土凭着对水道的熟悉,像一条游鱼,在炮火的间隙里穿梭。他来回跑了整整八趟,把一批又一批的伤员渡到了安全地带。 船舱里全是血水,他腿上也中了一枪,鲜血直流,可他根本顾不上。当他准备划第九趟,去接应最后一批掩护部队的战士时,对岸传来一声巨响。战士们为了不拖累大家,拉响了最后一颗手榴弹,和冲上来的鬼子同归于尽了。 陈根土眼睁睁看着那团火光,这个七尺高的汉子,瘫在船头,哭得像个孩子。 救人的事,让陈根土成了鬼子的眼中钉。没过几天,一队16个鬼子就找到了他家,用枪指着他的脑袋,命令他送他们过江。 面对明晃晃的刺刀,陈根土没反抗,顺从地答应了。鬼子们看他一副老实巴交的样子,也就放松了警惕,一个个背着枪,大摇大摆地上了船。 船缓缓离岸,驶向江心。陈根土心里那团火,已经烧到了嗓子眼。他知道,自己只有一个人,一条船,硬拼肯定不行,必须智取。 他想到了一个主意。他开始哼唱起当地的渔歌,歌声时而高亢,时而低沉,听着还挺有味道。船上的鬼子一开始还挺警惕,后来听着听着,也渐渐松懈下来,甚至有人跟着节奏晃起了脑袋。 他们哪知道,这歌声里藏着杀机。陈根土一边唱着,一边悄悄调整着航向,把船划向了一处名叫“牛角口”的险滩。 那地方,江水湍急,水下全是看不见的暗礁,是本地渔民都绕着走的鬼门关。 眼看就要到了,陈根土的歌声突然拔高,唱出了一句谁也听不懂的词儿:“一道前去见龙王!” 话音未落,他猛地一扭船桨,用尽全身力气,让小船狠狠地撞向了水下一块巨大的礁石! “嘭”地一声巨响,脆弱的木船瞬间四分五裂。船上的16个鬼子,穿着笨重的军装,背着沉重的装备,像下饺子一样,一个个全掉进了湍急的江水里。他们哪里会想到这个渔夫敢来这么一手,在漩涡里挣扎了几下,很快就被江水吞没了。 就在撞船的一瞬间,陈根-土哈哈大笑,随即纵身一跃,像条泥鳅一样钻进了水里。他从小在江里长大,水性好得出奇,一个猛子扎下去,再露头时,已经到了几十米外。 他回头看了一眼正在下沉的鬼子和破船,抹了把脸上的江水,悄无声息地游回了岸边。 没了船,就等于没了饭碗。但陈根土不后悔。这件事很快就在当地传开了,老百姓都说,陈根土是条好汉,为死去的同胞报了仇。 但故事到这里,并没有一个“英雄从此过上幸福生活”的结尾。为了躲避日军的报复,陈根土带着家人四处逃难。抗战胜利后,他才回到家乡,可此时的他,一无所有。赖以为生的船没了,妻子也在逃难中失散了。 沉重的打击,让这个硬汉垮了。他开始酗酒,用酒精麻痹自己。最终,在一个大雪纷飞的冬日,醉倒在了路边,再也没有醒来。 一个手刃16个鬼子的平民英雄,最后却是这样的结局,说实话,挺让人唏嘘的。 陈根土的故事,被记录在了《衢县文史资料》里。他不是将军,也不是什么大人物,他只是一个在国破家亡时,选择挺身而出的普通人。他用自己的方式,划动了历史的船桨。