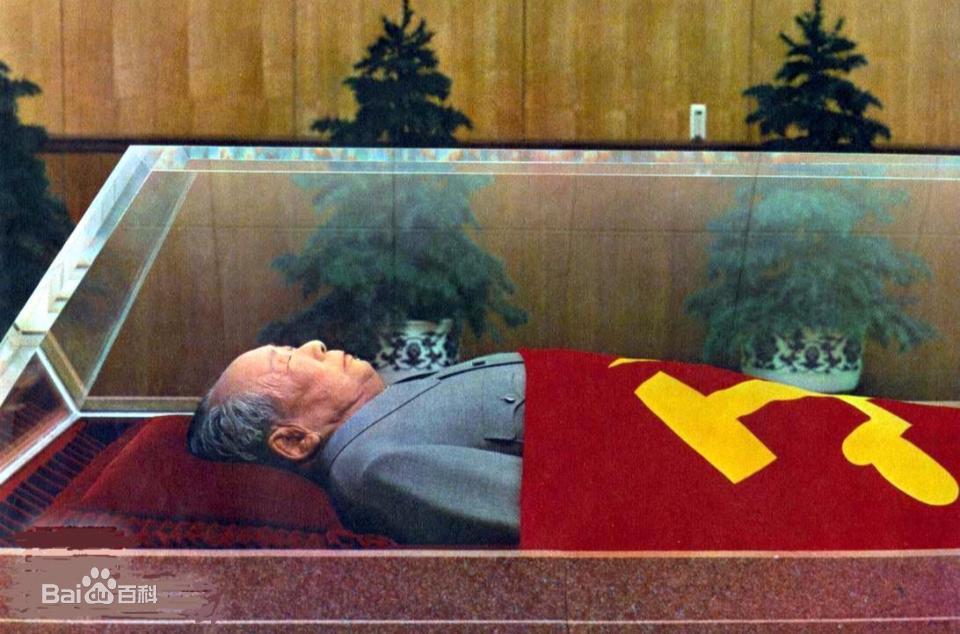

1976年9月9日凌晨,毛主席与世长辞的消息,让整个中南海陷入沉重。刚接到消息的华国锋没敢耽搁,立刻召集中央政治局成员开会,摆在他们面前的有三件急事:后事安排、遗体处理、外国代表吊唁事宜。其中最让人纠结的,就是毛主席的遗体该怎么处理。 谁都知道,毛主席生前签过火化倡议书,和周总理一样。可大家心里都有个念头:他是新中国的缔造者,全国多少人没见过他真人,要是能永久保存遗体,老百姓就能随时来看看他了。可问题来了,当时全世界成功保存遗体的例子就列宁和胡志明,咱们的技术能行吗? 这时有人提到了徐静,说她准行。徐静那会儿四十多岁,是医科院的专家,早年在苏联留过学,二十多岁就推翻了医学界的百年定论,本事大得很。不过当时她压根不知道出了这么大的事,唐山大地震后她住帐篷里,卫生部的人费了好大劲才找到她,只说有紧急任务。 车往中南海开的时候,徐静心里直犯嘀咕,车里静得吓人。直到见到中办主任汪东兴,她才听到那个晴天霹雳:“毛主席今天凌晨逝世了,我们想请你研究遗体保存的事。”徐静脑子“嗡”的一声,眼泪差点掉下来,她马上明白,这是天大的责任,办不好没法向全国人民交代。 压下情绪,徐静提了三个要求:和专家们商量、查看遗体情况、准备医疗器械。她回去后第一时间找了恩师张鉴教授,打听孙中山先生遗体处理的经验,又拉上研究过马王堆女尸的谭曾鲁和王鹏程两位专家,组成了技术小组。 再次回到中南海,华国锋直接问她:“马王堆女尸能存两千年,列宁遗体也保住了,我们能不能把毛主席的遗体保存得更好?”看着华国锋红着眼眶的样子,徐静用力点头:“请首长放心,我们一定万无一失。”这句话说出来,她就把自己的全部精力都押在了这件事上。 遗体防腐工作秘密推进的同时,建纪念堂的事也提上了日程。设计组一开始想把纪念堂建在香山或北海,觉得安静又有纪念意义。可华国锋不同意,他说毛主席心里装着群众,得建在老百姓方便去的地方,最后定在了天安门广场,挨着人民英雄纪念碑。 这个选址太妙了,广场上有人民大会堂、国家博物馆,加上纪念堂,正好形成了中心建筑群。为了让群众集会时不背对纪念堂,设计组特意扩大了两侧广场,这样无论怎么站,都像毛主席在群众中间。华国锋还亲自否定了像墓园的圆形设计,强调“是纪念堂不是陵墓”,最后定下了正方形重檐的样式。 1976年11月24日,纪念堂奠基,建筑工人们对着毛主席画像宣誓,要以最快速度建好。没想到真的创造了奇迹,只用六个月主体就竣工了。华国锋为了题写“毛主席纪念堂”六个字,练了一遍又一遍,每一笔都藏着敬意。 1977年8月20日,毛主席的遗体被秘密转移到纪念堂,那辆长春一汽改装的红旗运输车,温度控制得丝毫不差。9月9日开放当天,全国各地的人都涌来了,队伍排得看不到头,有背着老人来的,有抱着婴儿来的,大家都想再看看这位伟大的领袖。 徐静后来在纪念堂管理局工作了十六年,直到退休还当顾问,她说自己一辈子都是“纪念堂的人”。到现在,来瞻仰的人已经超过两亿,这个数字太震撼了,这就是人民对毛主席最深的怀念啊。 无论是徐静团队的精益求精,还是建设者们的日夜赶工,都源于对领袖的爱戴和对人民的责任。毛主席虽然走了,但他的精神通过这样的守护传承下来,纪念堂不仅是一座建筑,更是几代人心中的精神坐标。 参考来源:《毛主席纪念堂建设与遗体保护纪实》