“命运的看法总比我们更准确。” 河水静静地流淌着,唯有暴雨才能牵动缥缈的涟漪。

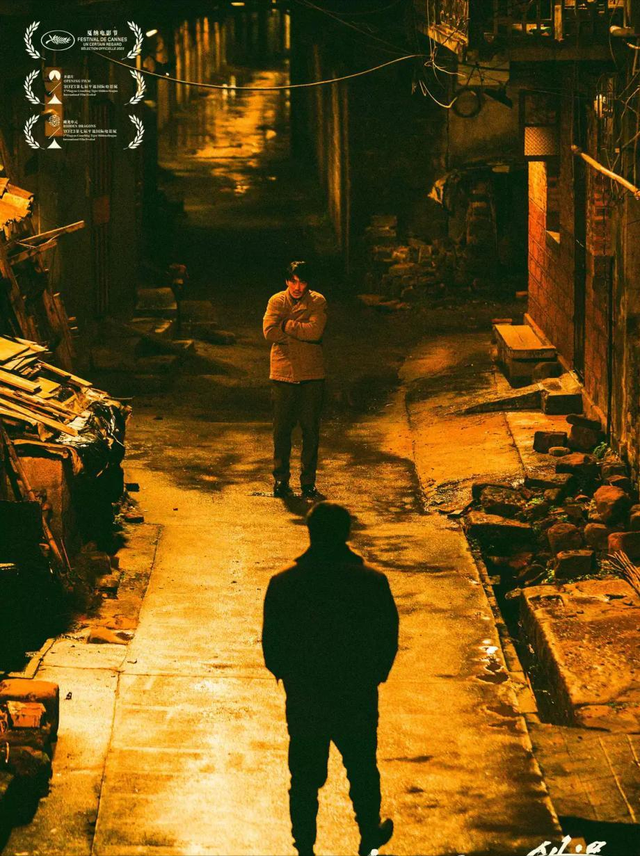

在众多犯罪题材的电影中,《河边的错误》以其荒诞现实主义的艺术风格独树一帜,上映之初便引起了广泛关注。

该影片在文学性与艺术性之间维持了微妙平衡,并较为忠实地再现了原著的荒诞风格,与小说之间形成了互文性的叙事特征。

一、叙事时间与叙事空间的跨媒介建构电影和文学都是叙事的艺术,随着媒介的不断融合,文学与电影的跨界互动日益加深,并呈现出一种文本互动与衍生重构的“跨媒介叙事”景象。

詹金斯认为“并夸媒介叙事是一种试图有机整合多种类型的媒介文本来构建庞大的故事世界的新型叙事模式”。

从叙事学角度看,“即便是讲述同一故事的不同媒介,媒介属性也会影响叙事情境,进而影响到叙事的效果”。简单来说,同一“故事文本”在进行多个媒介转译过程中,所生成的新文本共同为这一“故事世界”做出了自己独有的贡献,而跨媒介叙事要做的就是将多种类型的媒介文本进行有机整合。

那么,何为“故事世界”?“故事世界”是跨媒介叙事理论中的核心概念。跨媒介叙事的主要任务即是构建一个能够不断发展延伸的故事世界,正如詹金斯所说:“跨媒介叙事是创造世界的艺术,其故事世界丰富得如同一本百科全书。”

一个精彩的故事世界应该在对空间、情节和人物的拓展中,生成出新的意义,形成一个更加具有延展性的故事空间和故事场域,从这一点上来看,故事发生的时空和人物形象的建构显得尤为重要。

电影《河边的错误》在转译的过程中,首先要处理的即是“时空难题”。

于是,在场景设置上,导演选取了南方古城———江西南丰作为影片拍摄地,并将时间背景设置在20世纪90年代,充满历史年代感的破旧街道配上连绵的阴雨天,显然成为其时代状态的象征。

从空间布景上看,电影充满着纪实风貌,在镜头调度上,大量采用记录式和观察式的叙事视角,试图客观呈现个体的生命状态。

但在视觉效果和电影技巧方面,影片通过充满文学性的镜头语言与强烈的冷暖色对比,将叙事空间中的无限想象放大,营造出紧张焦灼的情感氛围,静谧的河边,实则流淌着荒诞色彩,模糊真与幻的边界。

二、人物的具象化表达与死亡主题的消解玛丽-劳尔·瑞安认为“人物的延展是故事世界重要的扩张方式”,人物延展包括了对人物形象的延展和对人物关系的延展两个方面。

影片《河边的错误》的跨媒介叙事突破了源文本中扁平单一的人物形象,并使得人物关系呈现出多元化、复杂化的延展趋势。电影对原著小说中改编最大的地方即是对人物形象的具象化处理。

影片着力对四个人物进行了故事延展,分别是马哲、钱玲、王宏和许亮,电影分别对这几个人物的社会背景、生存状态进行了补充说明,整个故事世界也围绕着这四个核心人物得以展开。

总的来看,电影对原著小说的故事世界做了两种重要的延展:一是增加线索人物的支线故事;二是电影在小说原有线索链条的基础上,加强了它的连续性和逻辑自洽性。首先是对主人公“马哲”的人物延展,和原著小说相比,电影对马哲这一人物的改编较大。

在原作中仅仅是交代了马哲的警察身份,但对于他的“日常生活”读者一无所知,而在电影中,导演不仅向观众展示了马哲的工作环境和人际关系,更是将警局的办公地点设置在一个废弃电影院里,影院的舞台即是办公室,体现出潜在的荒诞意味。

其次,影片还着力凸显出马哲与妻子的这条线索,即因胎儿有一定概率患上先天性缺陷而给这个家庭带来了巨大压力,这与马哲紧绷的精神状态形成了呼应,相较于原著,影片塑造的马哲形象更有逻辑上的合理性。

除了马哲外,影片着力刻画的另一人物形象即是许亮。在原著中,许亮是一名工人,也即将成为一名父亲,但由于他偶然出现在案发现场,在不断地想要证明自己不是凶手的过程中走向了疯狂,从而选择了自杀。

而影片则是用异装癖这样更具有形象性和视觉想象的情节替换掉原作中不断想要自证的精神困境。

人物的身份也从工人置换为理发师,其死亡的原因即是无法接受自己异装癖被暴露的事实,所以选择了跳楼自杀。

为了增强叙事的戏剧性效果,影片安排了两次自杀,第一次自杀被马哲救下,随即马哲在床底下发现了许亮的“大波浪卷发”和女性服饰,“大波浪卷发”既是许亮不愿被公开的异装癖秘密,又是可以让他摆脱作案嫌疑的证据,而正是由于“大波浪卷发”的被发现也最终导致了许亮的死亡,这使得许亮的第二次自杀有了叙事逻辑上的自洽。

影片中还有两个重要的人物,即王宏和钱玲。在原著中对于这两个人物并没有过多地介绍,仅仅是一笔带过,钱玲是电影虚构出来的新人物,在小说中对应的是“发卡”掉在河边的女孩,王宏也仅仅是意外出现在河边,两人之间并没有任何情感上的联系。

而在影片中,导演刻意对这两个人物形象都做了具象化的影像处理,钱玲和王宏都是热爱诗歌的青年,由于两人的恋爱关系不能被公开,于是他们选择在河边相会,但却无意中卷入一场凶杀案中,两人的恋情也随时面临着被曝光的风险,焦灼、不安、紧张充斥着他们的内心。

王宏迫于巨大的心理压力再一次来到了河边想结束这段关系,却不想被疯子所杀……影片通过对王宏、钱玲过往经历的补充实现了人物的复杂性和矛盾性,并为故事世界的丰富做出了巨大贡献。

王宏和钱玲之间不被世俗所接受的恋情也是一条重要的支线,他们之间的情感秘密也恰好可以说明出现在案发现场的原因,同时也丰满了原著小说中“发卡”带来的那条支线故事。

除此之外,王宏与钱玲的这条故事支线也承担着重要的叙事功能,即对故事世界进行诗意建构的功能,王宏与钱玲都对文学抱有浪漫幻想,他们互写情诗,并有多个旁白声部对诗歌进行朗读,这使得电影呈现出一种诗意的审美空间,体现了新主流电影在影像空间的美感构建与诗意营造方面的有意为之。

与原著小说相比,电影《河边的错误》删去了大量表现人性自私、冷漠的细节,对人物的行为意图进行了补充说明,让影片的荒诞呈现出一定的合理性。

电影《河边的错误》在主线之外,又发展了另外两个支线故事,即钱玲和王宏的爱情故事以及许亮的异装癖故事。

它们作为独立的文本空间浮动在主线情节之上,这些游离于主线外的支线故事是极具时代特色的:“热爱诗歌的青年男女以及历史变革下人的生存困境”,它们极大地拓展了文本的诉说空间,人物自身的荒谬言行及无法诉说的秘密,大大加强了影片的荒诞和不可解性。

余华认为,死亡是偶然性与必然性的统一,无须为此寻找理由,这是余华早期创作最突出的文本特征。

但当下人们所面临的精神困境早已不可同日而语,于是影片在参照小说文本的基础上做了更符合时代语境的改编,实现了对原著小说中死亡主题的消解。

在影片中,无论是幺四婆婆的受虐倾向、许亮的异装癖,还是王宏的情感秘密,在当时都是不能被世俗所接受,但随着案件的深入,他们的秘密都随时面临着被暴露的可能,于是“命运的捉弄”便显现了出来。

影片通过发展这些线索人物的支线故事,试图隐喻特定的历史时期对人的异化。可见原著中的死亡事件在电影转译过程中渐次被解构,主要通过对人物的具象化表达实现了对原文本死亡主题的消解。

三、叙事空缺的延续与“元电影”的呈现小说《河边的错误》中所蕴含的侦探类型元素、人文魅力以及死亡主题下的“存在主义”哲学,都给电影改编提供了很大的表现可能与意义空间。

从叙事学的角度来看,电影和小说都运用了“叙事空缺”这一叙述策略,故意空出来逻辑链中的一环,使叙事变得非连续性,产生陌生化的叙事效果。

从对叙事策略的选取上,可以看出小说与电影在叙事的路径上,明显具有互文的意味。从叙事题材来看,影片在继承原著对于侦探小说戏仿的同时,完成了对传统悬疑类型片的解构,颠覆了犯罪悬疑片的类型传统。

小说《河边的错误》解构了传统侦探小说的叙事模式,省去了对证据链和嫌疑人犯罪动机的推理过程,运用了大量叙事的空缺,使推理出真凶的逻辑链发生断裂,从而造成了某种意义上作案凶手、作案手法和作案动机的空缺。

同样地,电影《河边的错误》也是一部披着犯罪类型的外衣内里却具有先锋特质的作品。

从传统的题材划分来看,影片《河边的错误》理应归为犯罪悬疑类,但是从情节结构的安排来看,它并没有达到应有的叙事指标。

“疯子的杀人动机”以及“疯子为何而疯”在小说和影片中都未有所交代,证据链的完整、明确的作案动机以及对作案过程的推理都是悬疑题材的核心要素,叙事空缺必定会造成陌生化的感知体验,这足以使嗜好悬疑推理的观众感到不快。

从人物的设置上来看,“疯子”作为杀人凶手并不符合传统犯罪悬疑片的人物规范,影片中的杀人者仅仅是个“疯子”,并不具备其他超常素质,如制造迷雾以巧妙逃脱法律的制裁、有足够的心智能力与警察进行周旋等,仅有“疯”这一个特点,无法支持犯罪悬疑片的情节需要。

再从影片的结尾来看,消失的三等功、留在弹壳里的子弹,以及是否有缺陷的胎儿等谜团,并未在电影结局处向观众揭晓,反而越发扑朔迷离。

电影看似悬疑推理,但导演却并不处理上述类型化问题,相反,刻意隐藏证据、模糊证词,设置众多与破案无关的线索,干扰马哲和观众的思路。疯子的疯狂杀人、许亮的自杀、人们的相继死亡等非理性的偶然因素,成为主要的叙事动力。

何为元电影?元电影一词是从元小说这一概念中借鉴而来,也称为超电影,是一种追求影像和叙述上的哲学观念的电影形式,是后现代主义思潮在电影中的一种体现。

简单来说,元电影体现为一种“戏中戏”的电影叙事结构技巧,更多的是对电影本体的反思。元电影意在告诉观众,他们正在观看一部虚构作品。

对于电影的主题,影片的开头就已有了提示:“人理解不了命运,因此我装扮成了命运,我换上了诸神那副糊涂又高深莫测的面孔。

当我们抛开对犯罪悬疑片的审美期待,不再受传统审美思维定势的禁锢之后,《河边的错误》作为一部非典型悬疑侦探电影的先锋性美感就会凸显出来。

电影改编的高明之处就在于它把观众的审美期待引入了犯罪悬疑叙事的轨道,同时又故意打破它,使它变得残缺不全、支离破碎,使观众中断了既往对犯罪悬疑类型的审美体验,不得不以一种全新而惊奇的眼光去重新组织自己的审美感知,这正是形式主义理论所追求的“陌生化”叙事的美学效果。

四、对小说叙事视角的沿用与结尾处的反叛影片与小说对叙事视角的选取基本是一致的,国家哲学社会科学文献即“在多重视角的交叠中编织复杂的故事走向,从而实现电影递进式的、贯穿全片的荒诞美学效果”,但电影却更为巧妙,在主线故事的讲述过程中,采取了内外视角交替的叙事模式,在结尾处,二者对叙事视角的运用也略有不同。

在影片《河边的错误》中,导演采用了多重视角交叠的叙事模式,进而达到了多义性解读的叙事效果,形成对其主题的呼应。

电影通过对内视角和外视角的交替运用,给观众构建了一座叙事迷宫。

电影开头采用全知视角对故事的发生背景和主要人物的身份背景进行了交代,向观众讲述了发生在河边的一场“凶杀案”,并引出故事的主人公——马哲,这种全知视角使得影片叙事更为直观、可信。

值得提及的是,影片仅仅在开头采用了全知视角进行叙事,在接下来的剧情里,故事的叙述全部采取了内外视角交替的叙事模式,主要是以“马哲”视角为主,和摄影机为辅的隐藏叙述者,摄影机作为隐藏的叙述者不进入任何人物的意识,仅是纯客观记录着一切。

在电影叙事中,摄影机是叙事的主体,它具有不可替代的作用,因此,电影的叙事视角主要是通过摄影机焦点的转换来体现的,但在该影片中,摄影机同时承担着外聚焦的叙事功能,摄影机通过镜头语言向观众客观叙述着一切。

有趣的是,马哲作为主要叙述者也被摄影机这一潜在叙述者所叙述着,这种内外聚焦交替的叙事模式进一步增强了影片的荒诞感。

实际上,马哲作为一名警察,从他的视点出发,观众会认为可信度较高,但随着影片的深入,马哲也逐渐成为观众怀疑的对象,那么马哲视角中所呈现出的“事实”是否可信?

同时结尾处呈现出的“未完成性”,更是令叙事走向了某种不确定性。小说的结尾处采取的是全知视角,从限制视角到全知视角的转变无疑不是在宜告结尾的大功告成。

小说中法律对疯子杀人无可奈何,马哲站在正义的角度“为民除害”——杀了疯子,但却不得不受到法律的制裁,为了逃脱制裁马哲只好伪装成疯子,这一荒诞的故事情节体现着文明在暴力面前只能沦为口号这一主题。

这看似是故事的真实结局,但仔细观察会发现,镜头运用柔和的光晕渲染整个屏幕,似乎是在向观众宜告“这一切不过是幻觉”,到底真正结局是什么?真相是什么?

正如影片所宣传的那样:“故事都没有答案,不如一起发疯。”导演的高明之处在于,他采用内外视角的不断交替为观众编织了一张巨大的迷网,使观众落入到他的叙事圈套当中,最终不得不通过再解读与无限的想象力令自己从迷网中逃脱。

结尾处的叙事行为使受众与创作主体之间产生间离化的效果,进而加深了观众的情感体验和对影片主题的反思,而此种依靠观众进行再解读才能完成式结尾,体现了跨媒介叙事中“受众参与”的这一特质。

对于跨媒介叙事而言,一个故事世界能否建构成功与受众参与息息相关,可以说受众就是建构故事世界的一大组成部分。所以,观众对影片结局的再解读对故事世界的构建来说是不可或缺的环节。

影片《河边的错误》的开放式结局在网络上掀起了一轮“再解读式”的热潮,受众纷纷依据自己的主观经验对影片进行重新阐释,这正是跨媒介叙事所期待的互动效果。

在这一过程中,影片的受众群体已从传统的接受者转变为“故事世界”的参与者与建构者,实现了从作者、导演到接受者等多种主体对同一故事世界进行建构的叙事目的。

电影《河边的错误》继承了小说的荒诞性和先锋性,利用叙事空缺和多重视角的交叠实现了影片“陌生化”的美学效果,最终达到了对传统犯罪类型片的颠覆与解构。

在跨媒介叙事下实现了对这一故事主题和意义的挖掘与开拓,也正是因为结局处具备多元化解读的可能,才使得电影本身游移于“元电影”与“哲学性”的双重轨道。

影片并非对原著小说的简单复刻,而是加入了许多导演个性化的思考,呈现出时代的质感,《河边的错误》在电影转译过程中有了新的意义生成,实现了对故事世界的总体建构。

在跨媒介叙事的视野下考察《河边的错误》的电影改编成功与否,答案无疑是肯定的,电影《河边的错误》通过对小说文本叙事要素的整合,串联起完整的故事链条,实现了对故事世界的拓展与丰富。

因此,我们需要摆脱电影改编与文学自身相斗争的二元对立的思维模式,应该清楚地认识到,每一种媒介都有其自身的优势和与之匹配的叙事特点,没有优劣高下之分,它们共同为故事世界的建构做出了同等的贡献。