拜寺沟,这是一条深藏在贺兰山东坡的幽长沟壑,它静静地躺卧在那里,仿佛是大自然的神秘之作,隶属宁夏贺兰县金山乡的拜寺口村。而沟口之处,被村民们亲切地唤作拜寺口,那里是这条沟壑的起点,也是通往贺兰山深处的门户。

从拜寺口开始,这条沟壑蜿蜒曲折地向西延伸,它的长度大约有十多公里,直达贺兰山的腹地。在那里,山峦叠嶂,沟壑纵横,仿佛是大自然的迷宫,让人既感神秘又觉敬畏。

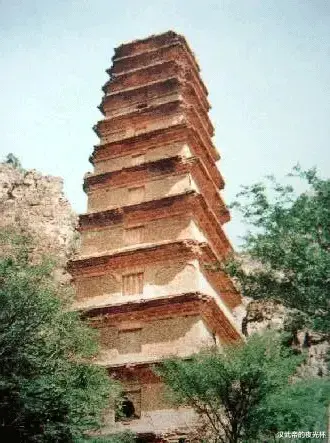

而在这幽深的沟壑中,曾经有一座西夏佛塔屹立在那里,它就是拜寺沟方塔。这座方塔虽然在历史的文献中未曾留下明确的记载,但因其独特的地理位置和形状,人们赋予了它这个名字。它位于一处背倚山峦、面朝沟壑的台地上,仿佛是大自然的守护者,静静地守护着这片土地。

关于这座古塔的来历,它的建造年代以及建造者,一直都是个谜。这个谜团困扰了无数的历史学家和考古学家,他们试图通过各种方式来解开这个谜团。直到上世纪八十年代初期,科考专家们在此地进行了详尽的勘探工作,才逐渐揭开了一些迷雾。

在勘探过程中,专家们发现古塔上方存留着被岁月风化的彩绘壁画。这些壁画虽然已经斑驳模糊,但仍然可以窥见一些历史的痕迹。根据壁画上所描绘的内容,考古专家们推测这座古塔极有可能是明代时期所建。这个推测为解开古塔的来历提供了一条新的线索。

1984年,自治区在进行文物普查时,对这座高塔进行了更为详尽的记述。他们发现这座方塔是一座密檐式的实心砖塔,自地面起高达11层,约30米。塔身除第一层较为高大外,往上逐层收缩,形成一种独特的韵律感。然而,由于岁月的侵蚀,塔顶部分已经有所残损,但仍然可以看出它曾经的辉煌。底座为方形,底边长6.2米,显得稳固而庄重。

此外,普查者们还发现塔身外表涂抹着白灰,上面绘有彩绘壁画。这些壁画虽然多数已模糊不清,但仍然可以看出它们的精美和细腻。同时,塔下原先存在寺庙建筑,虽然现在已经荡然无存,但仍然可以从遗址中感受到当时的宗教氛围。

更令人兴奋的是,普查者们还在沟内发现了明代进士的石刻“题记”等线索。这些石刻不仅为古塔的建设年代提供了有力的证据,也为我们了解当时的社会风貌和文化背景提供了宝贵的资料。根据这些线索,当时推断方塔“可能修建于明代”。

可以想象:站在贺兰山深处这个人迹罕至的地方,仰望那座高达30多米的高塔,心中不禁涌起一股敬畏之情。这座古塔在岁月的长河中屹立不倒,见证了历史的变迁和时代的更迭。它的存在不仅为我们提供了研究历史的宝贵资料,也让我们对古人的智慧和才华有了更深的认识和敬意。

在1990年那个宁静的年份,贺兰山的腹地一如既往地沉浸在安详与和谐之中。然而,就在那个看似平凡的日子里,一声震耳欲聋的爆炸声,犹如雷霆万钧般突然袭来,瞬间打破了这片土地的宁静。原来,是一群心怀不轨之徒,为了谋取私利,竟然使用了大量的炸药,企图将屹立在贺兰山腹地的西夏方塔炸毁。

被炸毁后的拜寺沟方塔现场

第一次的爆炸声,犹如惊雷一般,在山谷中回荡,瞬间引起了当地人的高度警觉。他们立刻意识到,这并非寻常之事,于是迅速上报有关部门。原来,这些不法分子是为了盗取方塔中的珍贵文物,才采取了如此极端和残忍的手段。他们不仅炸毁了这座历史悠久的古塔,更是在现场留下了一片狼藉的废墟,令人痛心疾首。

被炸毁后的现场照片

这座被炸毁的古塔,在全国都是绝无仅有的,它的损失是无法估量的。此事一经新华社、光明日报等权威媒体披露,立即引起了社会各界的广泛关注。时任中央政治局常委李瑞环及公安部、文化部、文物局等领导也对此事表示了高度关注,并迅即作出批示,要求宁夏方面“限期破案”,严惩犯罪分子,以儆效尤。

遍地塔砖

在方塔被炸毁后的第三天,时任自治区党委常委、宣传部长马启智便亲自率领文物考古和公安机关的人员,冒着严寒,进山勘察现场,协调部署破案工作。他们希望通过现场的勘察,能够找到破案的线索,将犯罪分子绳之以法。

经过公安机关的初步鉴定,犯罪分子是使用了TNT(军用炸药)混合土炸药将方塔炸毁的。这种炸药威力巨大,足以将一座坚固的古塔瞬间夷为平地。然而,由于方塔所在地远离村落,人烟稀少,现场的犯罪证据提取不足,导致案件侦破工作一度陷入僵局。尽管如此,公安机关并未放弃对案件的追查,他们坚信,只要坚持不懈,一定能够找到犯罪分子的蛛丝马迹,将他们绳之以法。

对于这起炸毁古塔的案件,人们议论纷纷。有人认为,犯罪分子是瞄准了方塔中的珍宝,企图通过炸毁古塔来盗取文物。因为在之前的维修拜寺口双塔和宏佛塔的工程中,都发现了珍贵文物,这让不法分子看到了可乘之机。然而,他们却忽略了文物保护的重要性,为了谋取私利,不惜破坏国家的历史文化遗产。

对于这种炸塔的行为,人们普遍表示难以理解。毕竟,用爆炸的手段来盗取文物,不仅过于愚蠢,而且也是对历史和文化的极大破坏。一座古塔能炸毁,还有什么东西不能炸坏呢?同时,文物的体积一般不大,即使真的有个宝贝,在偌大的一片废墟中又上哪儿去找呢?更何况,一旦被抓获,后果将是极其严重的。这些问题,难道炸塔的人不曾想过吗?

然而,不管是什么原因,不法分子的破坏行径都是天理难容、令人发指的。他们的行为不仅是对国家历史文化遗产的破坏,更是对人类文明的亵渎。

在第二年的挖掘工作中,考古团队以更为严谨和细致的态度投入到对遗址的清理中。他们在小心翼翼地剥离层层历史尘埃的同时,发现了一个令人惊讶的事实:原来那些犯罪团伙并未能从这里攫取到多少真正有价值的珍宝。这不禁让人感叹,贪婪与无知往往并行不悖,他们错过了真正宝贵的文化财富。

然而,正是这样的发现,让考古团队更加坚定了继续探索的决心。他们深知,在这片古老的土地上,还隐藏着许多未解之谜。得益于现代科技的支持,考古团队配备了一些尖端的技术设备,这些设备在探测和挖掘过程中发挥了巨大的作用。

就在一次例行的探测中,考古团队意外地在塔基的下方发现了一处鲜为人知的密室。这处密室仿佛是一个被时间遗忘的角落,静静地躺在这片古老的土地上,等待着有缘人的发现。当考古团队打开密室的那一刻,一股古老而神秘的气息扑面而来,让人不禁为之震撼。

在密室中,考古团队发现了若干以西夏文字撰写的佛经。这些佛经是如此的珍贵,以至于它们在整个考古界都引起了巨大的轰动。尤其是其中一部名为《吉祥遍至口和本续》的经书,更是堪称绝世珍品。这部经书共计九册,每一册都保存得相当完好,字迹清晰可辨。每一页都仿佛诉说着古老的故事,让人仿佛能够穿越时空,回到那个遥远的西夏王朝。

方塔出土的顶髻尊胜佛母像

这部经书共有大约220页,字数达到十万字左右,内容深奥而丰富。尽管考古团队和专家们查阅了大量资料,但仍旧未能找到这部经书的任何记载。因此,他们推测这部经书可能是唯一幸存下来的孤本,其珍贵程度可想而知。

这些佛经中,有七册保存得相当完整,纸张光滑,字迹清晰,仿佛刚刚印刷出来一般。而另外两册则略有残缺,但即便如此,它们所蕴含的历史和文化价值依然不可估量。这些佛经不仅是西夏文化的瑰宝,更是中华民族悠久历史的见证。

经过专业译者的解读,这些佛经被证实是藏传佛教的秘传典籍。它们以充满泥土气息的西夏文字书写,既体现了西夏文化的独特魅力,又展示了吐蕃传统的深厚底蕴。同时,这些佛经也展现了中原印刷技艺的精湛水平,是三者精妙绝伦的融合体现。

这些佛经的发现,不仅为考古界带来了新的研究方向,也为人们揭开了西夏文化的一角。它们如同一扇通往历史的窗户,让人们能够窥见那个古老王朝的辉煌与荣耀

《吉祥遍至口和本续》九册全貌

(出土经书共9册,完本者有封皮、扉页,封皮左上侧贴有刻印的长条书签,书名外环以边框;封皮纸略厚,呈土黄色,封皮里侧另背一纸,有的纸为佛经废页,背时字面向内。全页版框纵30.7厘米,横38.0厘米,四界有子母栏,栏距上下23.5厘米,无界格,半面左右15.2厘米。版心宽1.2厘米,无象鼻、鱼尾。上半为书名简称,下半为页码,页码有汉文、西夏文、汉夏合文三种形式。每半面十行,每行二十二字,每字大小1厘米左右。通篇字体繁复、周正、秀美。包括《吉祥遍至口本续》等四种经文,白麻纸本,木活字版精印,蝴蝶装,封皮贴有书签,首页载有“集经”、“藏译”、“番译”者的名字。9册的文字达10万字,是一部保存较好的木刻本西夏文佛经。)

这些著作,页数总计超过二百二十页,字数则逼近惊人的十多万字。它们并非通过常规的印刷技术诞生,而是采用了一种独特且古老的工艺——活体印刷术。这种技艺不仅使这些著作独具魅力,更赋予了它们无比珍贵的历史意义。据有关文献资料的深入研究和详尽记载,木质活体印刷技术大多起源于元代,它以其独特的魅力和工艺,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

《本续》是世界上最早的木活字印本

令人震惊的是,《吉祥遍至口本续》的出土,却将这一技术的起源时间向前推进了数百年。这一发现,不仅为我们揭示了印刷技术更为深远的历史渊源,更让我们有机会重新审视和评估这一技术的演变过程。甚至可以大胆推断,这项技术可能始于宋朝,使《吉祥遍至口本续》成为世界上最早的木活字版印本之一,这无疑是对我国古代印刷技术的一次重大发现。

为了表彰这一历史性的重大发现,文化部特意在北京举行了盛大的鉴定会。在这场庄重的盛会上,对在研究中作出杰出贡献的西夏学专家牛达生,文化部特别颁发了象征最高荣誉的“毕昇奖”。这一奖项不仅是对牛达生个人贡献的肯定,更是对他在推动西夏学研究和活字印刷技术历史研究方面所做出的卓越贡献的赞誉。

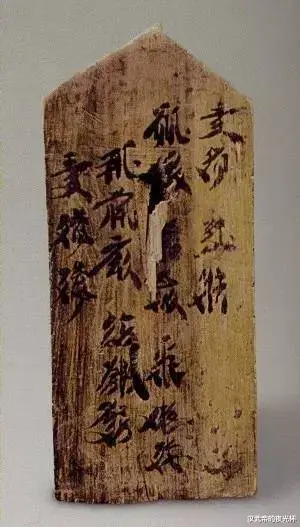

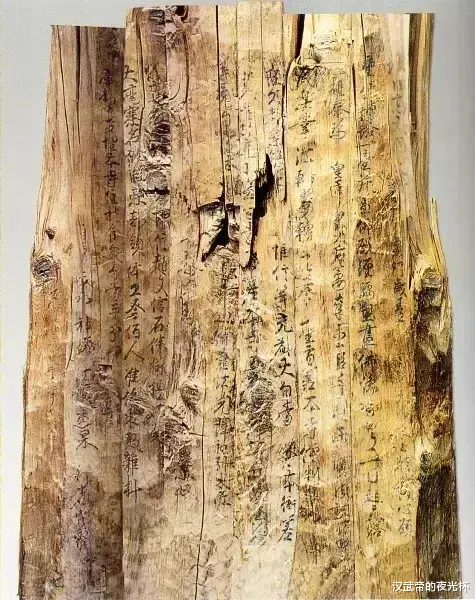

在深入的实地考察中,专家们惊喜地发现,塔心柱上刻有墨书汉文和西夏文的题记。这些题记如同历史的印记,诉说着古塔的故事。汉文题记是一篇建塔发愿文,字里行间充满了虔诚与祈愿。其中部分内容写道:“特别发起心愿,重修砖塔一座,并建造佛殿,环绕塔身塑造佛像,定于四月一日设立塔心柱,为皇帝皇太后祈求万寿无疆,为重臣祈求福寿双全,祈求国家风调雨顺,百姓安居乐业,佛法永续流传。特此奉旨……”这段文字不仅揭示了古塔与皇室之间的深厚联系,更让我们感受到了古人对佛教的虔诚信仰和对国家的深深祝福。

近年来,随着研究的深入,专家们在仔细研究塔心柱残片的模糊字迹时,成功辨认出“大白高国大安二年”等字样。这一发现无疑为我们揭开了古塔历史的神秘面纱。“大白高国”即西夏的国名,“大安”则是西夏第三位皇帝秉常的年号,“二年”即公元1075年。这一确切的建造年代,不仅为我们提供了宝贵的历史信息,更使这座古塔成为目前已知西夏古塔中唯一一座拥有具体建造纪年的高层佛塔。

这座历经920多年沧桑的古塔,见证了无数的历史变迁。它曾遭受战火的摧残、地震的破坏以及风雨的侵蚀,但奇迹般地保留到了20世纪90年代。这座古塔的存在,无疑是对古代建筑技艺和坚韧精神的最好诠释。然而,令人痛心的是,这座历经千年沧桑的古塔最终竟毁于现代人之手。这一事件不仅让我们扼腕叹息,更让我们深刻反思如何更好地保护和传承这些宝贵的历史文化遗产。

我们坚信,这座被炸毁的西夏方塔完全有能力、也完全应该在原址上得以重建。这既是对历史的尊重,也是对后代的责任。我们期待着佛塔早日重现辉煌,再次屹立在世人面前,继续诉说着那段辉煌的历史。

此外,那9册《吉祥遍至口本续》更是被认定为我国甲等一级国宝。这些著作不仅是世间罕见的孤本,更是佛家的神圣之物。它们所蕴含的深刻哲理和丰富内涵,对于佛教文化的研究和传播具有无可替代的价值。其内容的翻译成果,无疑将成为佛门传世的珍宝,为后人提供宝贵的思想财富。

部分内容及图片来源宁夏文物考古所和网络

如今,《吉祥遍至口本续》珍藏于宁夏回族自治区博物馆,为历史学者们提供了极其宝贵的研究资料。这些著作的保存和传承,不仅是对历史的尊重,更是对文化的传承。它们所蕴含的历史价值和文化意义,是无法用金钱来衡量的。我们期待着这些国宝能够继续发挥其应有的作用,为我国的文化事业和佛教文化的传播做出更大的贡献。

贺兰县拜寺沟西夏方塔 主要发掘单位:宁夏文物考古研究所 发掘领队:牛达生

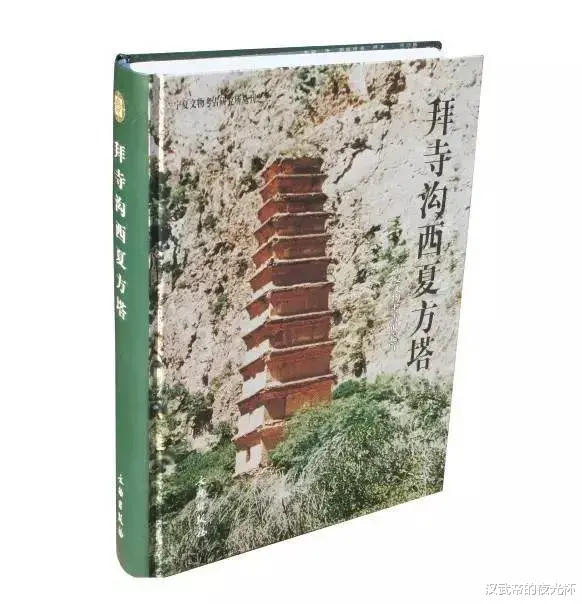

拜寺沟方塔位于贺兰山东麓拜寺沟中,建于西夏早期,是一座砖砌十三级密檐式方塔。1990年被不法分子炸毁,次年对废墟进行了抢救性发掘。参照原有照片和现场考古发掘情况对方塔原构进行推定:塔基以毛石砌成,未设地宫;塔体以塔心柱为中心,表里内外逐层砖砌,第三、十、十二层构筑塔心室;塔壁抹白灰皮,上施柱、枋、斗拱等图案的彩绘;南壁第三、十、十二层设方龛,实为塔心室外通门道,其余各层为影塑和彩绘的制棂假窗,具有较高的历史文化和古代建筑研究价值。方塔主要出土文物有建筑材料、11种西夏文佛经、9种汉文佛经、刻经残页、写经残页、汉文写本文集、佛画、丝织品、小泥佛等,其中出土的印本佛经《吉祥遍至口和本续》的发现将木活字印刷技术的发明和使用时间提早了一个朝代,对研究中国印刷史具有重大意义。