这是我们讲述的第3878位真人故事

我叫三槐明澈,安徽人,00后。

我曾经身穿大明进士冠服,参加大学毕业典礼。一个小小的举动,却引发了“汉服出圈”,让我一下子登上热搜,也引发“汉服复兴”的巨大争议,新华社还报道了我的经历。

大学毕业后,我留学英、美、法三个国家,学习文化遗产研究。我穿着汉服走入国外博物馆,向各国游客展示中华文化服饰之美,意外的是,在我参观途中拍摄的“中华流失文物”视频爆火。

镜头之中精美绝伦的文物器物,是咱们中华文明数百年的风华与辉煌,更是文物颠沛流离,失去故土的印记与归家渴盼。

我陆续走过十多个国家的近百个博物馆,拍摄了30万张照片、七千多条视频,用镜头带着越来越多的国人加入“文物流失”的思考与呼吁中。

今年5月,我将在英国参加伦敦大学学院参加硕士毕业典礼,这一次我准备了从秦汉、明代到民国的五套传统服饰。

作为中国大学生,我将自豪地穿着中华服饰走上海外舞台,再次亮相毕业典礼,我的流失文物“明澈寻珍记”系列也将走进更多海外博物馆。

(我穿着大明进士冠服,参加海南大学的毕业典礼)

2022年毕业季,22岁的我穿着大明进士冠服参加了海南大学毕业典礼。阳光从椰子树缝隙穿过,洒在我蓝罗袍上。青罗衣缘、圆领大袖、绣花披红、进士巾簪花恍然间穿越万水千山,站在“万顷金黄稻浪涌,富庶年景展宏图”的图景中。

当时,我决定脱下学士服,身着进士服,带着自己四年来获得的荣誉证书参加本科毕业典礼。本想只是毕业留念,没想到这组照片就冲上了热搜。海口网、中国青年报、广东日报、河北日报、新华社等多家媒体对此进行了报道。

有人说,汉服真美,含蓄自然、宽博大气;有人说,这种纪念毕业的方式特别又难忘;也有人觉得我是利用毕业典礼博眼球,不注重场合,甚至还流传出“海南大学将毕业学士服改成汉服”的说法,一些媒体以此为话题,恶意炒作我的母校。

(本科毕业照)

不过,老师们非但没有在意这些言论,还主动找到我,告诉我如何应对繁杂多样的舆论之音。

实际上,我对汉服的热爱并不是一时兴起,对博物馆、传统文化和历史知识,自小就有着一份特殊的情愫。

2000年,我出生在素有“江东第一城”之称的马鞍山,李白曾在这里写下:天门中断楚江开,碧水东流至此回。对于历史文学和古诗词,这里长大的孩子们,有一种天然的自豪和热爱。

儿时,父母用旅行为我打开了一扇扇历史文化知识的秘境之门。记忆中的每一个假期,我们全家一次次走入各个城市的博物馆中。

我们曾多次住在古徽州的村落中,和村民们一起庆祝传统节日。白天沉浸在少数民族特色文化活动中,夜晚宿住在村民家的院落中,我抬起头,在广袤无际的夜晚中,黑夜像一条条长河,星星缀在夜空中,像是和我诉说一篇篇还没翻开的故事。

(安徽的古村落)

万物都是自由诗。徽州古村落,一半水一半山,一半人家一半自然,一半历史一半征途。小巷深处藏大院,白墙黛瓦隐乡愁。走在徽派建筑群里,踏着小桥流水的古道,鼻息间都透着山野的清甜。

有一年的元宵节,我们在黄山市歙县古村里,住在清代古建改造的房屋中,看着周边从古建中一个个升起的烟花,年味儿十足。暂别城市中的水泥森林,这份欢腾久久萦绕在我心中。

那时候,我和父母以安徽为起点,去到了北京、西安、洛阳、甘肃的博物馆,当时的北京故宫博物馆开放程度并不高,一部分在修葺,大门紧闭;一部分隔着玻璃罩子,边看边听着讲解。

印象最深刻的是陕西的秦始皇兵马俑,那是我第一次近距离地观看出土文物。满坑满谷的陶俑铠甲未解,他们在博物馆里重整队伍,为一个失踪的帝国作证。

(秦始皇兵马俑给予我极大震撼)

六国烽烟一扫平,人间无可再相争,我的耳边似乎已经响起慷慨的歌声,仿佛歌声一停,他们一转身就会奔向两千年前的沙场。

真正击中我内心的是几位考古学家,他们蹲坐在黄色坑底,在秦俑身边不远处,进行兵马俑的修复与发掘拍摄。他们在广袤古地层中,在尘封的历史遗迹之中寻找线索,还原上千年前的场景。

正是这些考古工作者将古人的智慧和勇气带到今天,也把考古学的这粒种子种在了我心里。

儿时的我,觉得考古学家就像是拼拼图的人,他们拣起的是历史的碎片,用失落已久的文物串连,重构出了人类文明的地图。

(秦始皇兵马俑的考古工作人员)

少年理想,犹如晨曦中的曙光,隐隐在远方透着光亮,教我勇敢,教我不要轻易放弃。古村落、博物馆凝聚成我心中的梦想。

本以为自己会很顺利地考入心仪的考古学专业,谁知却在中考时被迎头一击。

恰逢考试分数改制,我以微小差距,错失本地最好的重点高中。

中考失利,加上我文科强理科弱,并没有如愿在本科考入考古学专业。为了能离理想更近一些,我选择了海南大学国际旅游学院读本科。

本科毕业,我参加了海南省文旅机关针对海南古村落为对象的研究项目,主要是做中国传统村落旅游资源可开发性摸底调查与评估。

儿时“古村落的探秘”的梦想,在这一刻变成了脚下实实在在的土地。

(探索密林中的豪宅)

我和搭档背着双肩包,走遍了海南省的64个古村落。明代的牌坊、清代的宗祠、鳞次栉比的火山石屋、村落的沧桑与厚重,与榕树下休憩嬉戏的村老幼童相互叠映着。

倚坐在老屋门口的奶奶阿姨们,虽然普通话都不会说,每次见到我们,都挥着手,拉我坐在吱呀呀的木椅上,有着说不完的话。他们身上既饱含着农耕文明下的质朴,又透着“被看见”的需要。

最让我意外的是一座村庄,一个村子只有少数几户人家。古村门能从村口望到尽头,却承载着百年前的宗族记忆,留存着海南琼北先贤的人文信仰。

拂去岁月尘埃,这种人文精神仿佛凝固了数个世纪的岁月沧桑,留给我们的是苍凉和震撼。

(海南传统村落,村庄大门能够一眼望尽)

如果没有对传统村落的探访与研究,保护与传承,这些建筑会不会磨灭在岁月的风霜里?

我带着这样的思考完成了这次调研报告。通过深入走访传统村落,理解它们的宝贵与珍稀,看到它们作为历史文化遗存的样本的珍贵,也希望在自己未来的求学中,重新唤醒这些如写意画般的错落,让它们在现代文明中发挥最大的价值。

彼时二十岁的我,爱好和同龄人并不相同,我喜欢走访博物馆、住在传统村落、阅读历史书籍,着迷于汉服文化等等。它们于我而言,就像是时间长河里的一个驿站,我在不同的年龄里,在未知的角落里停驻。你来过,我也去过。

本科实习,我有幸到文化和旅游部的中国旅游研究院实习,结识了严谨治学的导师。

作为研究助理,我有一项工作是负责藏本整理。在浩瀚的古籍藏书中,我发现了一本光绪丁未年间出版的《礼器图说》。

(去北京实习留影)

这本书是以图画的方式再现古代,尤其是推测周礼的文化内容,还有关于服饰的细节描述。我把这个发现告诉上级老师,并转交给国家图书馆。

大学毕业,我决定出国,并考入了英国伦敦大学学院的考古研究所,攻读文化遗产研究。

出国学习有两方面的考虑,一是综合国内外学术资源系统学习文化遗产有关的理论知识,开阔我的思维能力和学术视野,另一方面,国内考古学专业研究生学习,有本科的专业限制,为了考古学理想,出国留学是当时的最佳选择。

要离开家乡了,我特意挑选出自己最喜欢的汉服。不曾想,汉服再一次推着我登上热搜。

我穿着汉服走入国外博物馆,拍摄的“中华流失文物系列”,成为百万粉丝浏览、热议不断,频频被催更的系列。

回到源起的那一天,在英国安顿下来后,我穿上汉服去往大英博物馆。

难以想象,在千里之外的大英博物馆33号馆,收藏了中国流失文物多达两万三千件,有2000件长期陈列于此。

朋友听说我就在博物馆现场,纷纷要我拍照给他们看。

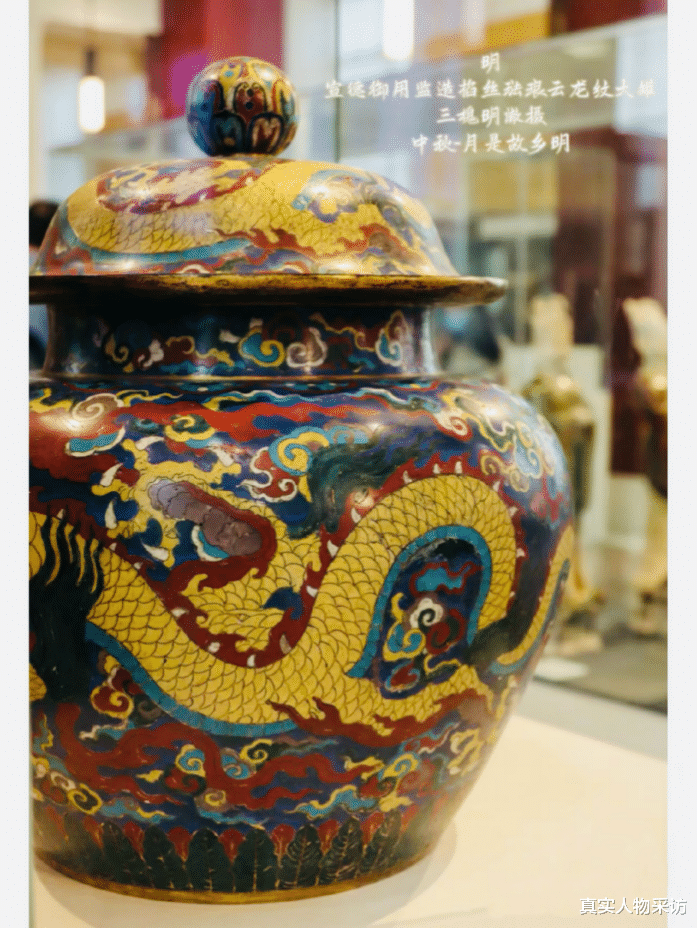

我拍摄的第一件器物,是大明宣德年制的景泰蓝龙纹大盖罐,这是当时为皇室打造的一件珍宝。精雕细琢的龙纹罐体,罐口处清晰的铭文印记,每一处细节都彰显着15世纪我们国家精妙绝伦的雕工和完善的珐琅技术。

(陈列在大英博物馆的明宣德御用监造掐丝珐琅云龙纹大罐)

我一边缓缓移动着镜头,一边和朋友们不约而同地陷入了沉默。这一件件器物,我们在史料图片中用手掌摩挲过无数次,这一次它们真真切切摆在眼前,却是在异国的展柜里。它们身后是轰鸣的硝烟战火,是尘土飞扬中无法磨灭的印记。

这次拍摄一发不可收拾,我决心穿着汉服走遍留学国家的博物馆。那段时间,我几乎每天去一次大英博物馆。

国外游客络绎不绝,我不厌其烦地用英文介绍汉服,宣传中国传统文化。为此,我还申请成为博物馆的讲解员,为世界各地的游客讲解这些器皿、雕像以及壁画背后的故事。

尽管文物流落异乡,但是我来了,这一次让我们成为彼此的知音。

(2024年美国ICOM审核通过,我成为国际博物馆协会会员)

这就是以中华流失文物为主题的“明澈寻珍记”系列的起点。可能很多人还不知道,中国文物学会统计数据显示,有1000万件左右的中国文物流失海外。

对待流失文物,也有不少人了解得并不全面。通过短视频和评论,我一直在向更多人普及文物流失的缘由,有的是战争中侵略者的贪婪掠夺,有的是来探险、考古为名义来到中国,对国内文物的肆意发掘,还有的是早期古董商为谋取私利倒卖贩卖到国外。

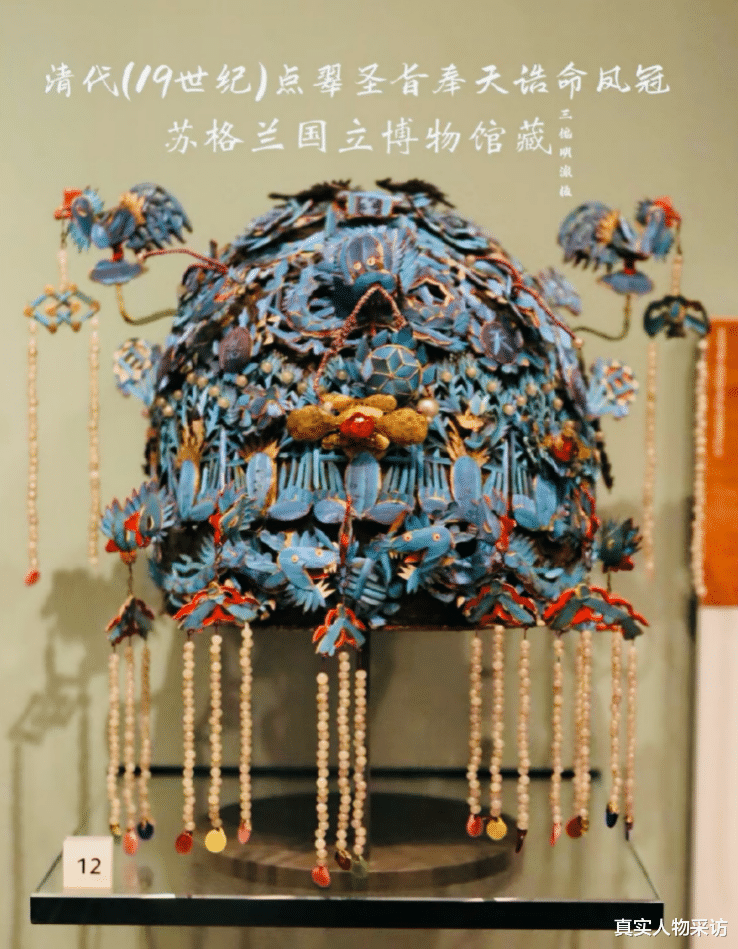

每一件流失文物不为人知的身世,愈发需要讲述与关注。我站在英国爱丁堡的苏格兰国立博物馆里,见到了19世纪清代的凤冠,圣旨二字置于冠中,奉天诰命分列两边,奢华富贵,叹为观止。

(苏格兰国立博物馆陈列着十九世纪清代奉天诰命点翠凤冠)

我在大英博物馆拍摄到了中国绘画史上地位极高的《女史箴图》。这幅图是东晋顾恺之的名作,塑造了聪明、勇敢、坚韧的女性组图,是研究中华早期女性力量和价值研究的重要作品。

当我与这件命运多舛的传世国宝对视时,心中百感交集。我拍摄、讲述它的故事,引发了国外媒体关注,刊登在《欧洲时报》上面,被国外更多人看到这件国宝的真相。

(欧洲时报刊登《女史箴图》流落的故事 更多人关注中国的流失文物)

2023年,我的中秋节是在博物馆和流失文物一起度过的。

佳期旷何许,望望空伫立。作为海外留学的学子,每逢佳节倍思亲。这些陈列在海外的中国文物,它们曾被祖国紧紧簇拥过,却被迫骨肉分离,失去庇佑。夜深月明,我突然间与它们的孤独相触、相通。

(2023年的中秋节,我在波士顿美术馆与中国文物共度)

你们看,西周早期青铜器康侯簋是圆口双耳器皿,出土于河南,古人们用它盛放饭食,是青铜器时代的标志性物品;明代御用的掐丝珐琅云龙纹大罐,蜿蜒龙身盘旋于罐体,色彩、造型透着当时艺术的穿透力。

清代的仪仗甲、丝质服饰镶嵌着珊瑚、天青石和孔雀石。我和它相对矗立,注视良久,仿佛一眼看到紫禁城广场排列整齐的清军,只是再华丽的铠甲,也未能抵挡真正的枪炮。

(我在华莱士典藏馆遇见道光蟒纹武器甲胄)

海上生明月,天涯共此时,小时候诵吟无数次的句子,从未像现在这般强烈地叩打着我的心扉。

在美国费城博物馆,我见到了心心念念的智化寺藻井。智化寺原有三座藻井,分别位于智化殿、万佛阁和藏殿,前两座在清末民初被盗卖。如今重新开放的智化寺大殿上,一块铜牌上这样写着:藻井于二十世纪三十年代流失美国……

面对这些文物,我很难用文字形容内心的波澜与澎湃。

跪坐于博物馆中辽金时期的水月观音像前,抬头的一瞬间,我居然看到佛像眼中的泪光。

我,一个普通的中国青年,久久不愿离去,长久对视中,胸中热浪翻涌、五味杂陈。如果古物有灵,一定渴盼着“落叶归根”,它们泪光中“回家”的心愿,从未曾磨灭过。

(位于美国纳尔逊阿尔金斯博物馆的水月观音)

君从故乡来,应知故乡事。恍然的泪光中,是彼此深刻的牵绊。我想,博物馆“明澈寻珍记”的意义,不是追讨,也绝不仅仅是记录,那是在我们朴素的生活中,尽己所能去释放出的世界观,是超越小我,去坚持勇敢追求的真正的生命信念。

“感谢你,你在遥远的他乡,让我们看到祖先的文明。”这是素不相识的人们在视频下给我的留言。

越来越多的人关注“明澈寻珍记”,在我拍摄的众多流失文物中,印象深刻的是陈列在华勒斯典藏馆中,清代乾隆年间的金瓯永固杯四件中的两件。

在乾隆时期的国家大典中,用金瓯永固杯盛装屠苏酒,祈祷天下太平、国泰民安、江山统一。

永固杯杯体镶嵌红蓝宝石,点缀珍珠,粉色碧玺,杯底象鼻三足鼎立,杯口还刻有“乾隆年制”的字样,精美绝伦。

痛心的是,它们在圆明园浩劫中被掠走,1972年又被英国收藏家购买,藏于私人博物馆,现在陈列在华勒斯典藏馆武备室。它们落寞于一个小小的柜子中,与许多文物堆列着。

要知道,在咱们的故宫博物院,永固杯被单独设柜,是镇馆的主角之一。

“江山永固”的愿望,在骑兵团与火把,三天三夜的贪婪中,灰飞烟灭。

(我在华勒斯典藏馆,拍摄到清代乾隆年间的金瓯永固杯)

战争中的掠夺和文化毁灭,曾经孱弱的祖国发出“历史之痛与民族之醒”的思考。

我们作为新一代的青年人,在向历史追忆,也在向现实发问。

前不久,在哈佛大学艺术博物馆,我看到一幅佩戴鹤顶带的容像,介绍牌上赫然写着“韩国画像”。

我和同行的访问学者们,一致认为这是明万历后期到天启左右的官员画像,是博物馆人员断代失误,还是史料不清?

我们立刻给负责人写邮件,列举了大家在文献资料中的考察内容。同时我拍摄短视频发布,很多粉丝伙伴们也纷纷给邮箱写信,希望能够尽快勘误。

(佩戴鹤顶带的明代容像,被断代为韩国,我们发邮件希望尽快更正)

这两年来,我穿着中国自先秦时代以来的传统服饰,走遍了数百个博物馆和历史遗迹,拍摄超过30万张照片,数千条视频,走过亚洲、欧洲、北美、中美、非洲的土地,也穿梭于英美、俄罗斯、意大利、埃及、法国等十余个国家的街巷。

我希望让更多国家的普通人看到中华章服之美,也希望更多的国人关注“流失文物”。

(我在德国柏林佩加蒙博物馆)

当我身着华美汉服,站在明亮的灯光里,拍摄咱们的国宝文物,却常常在这辉煌之中觉得黯淡。扑面而来的浓重气息是时光的沉淀,是岁月的洗礼,更是漂泊文物承载着一代代人沉重的渴盼。

我一次次在历史的缝隙中穿梭,寻找遗落在外的国家文物的印记。也有人说过,这不是你该考虑的事,也不是你能解决的问题。

可在我心里,这是在用自己热情的生命贴一贴历史的嶙峋一角,那份使命在别人看起来是薄弱的,在我看来,是温厚和热烈的。

世界之大,个体渺小又微薄。我没有富足的财富去参加海外流失文物的拍卖,一个人“回家”的呼声也不够响彻。

(行走在路上)

但是在我心中,萤火微光,我希望能在求学的历程中,学习到国外对于文物保护的技术,学习到国外优秀的考古课程和教育资源,学习博物馆管理和文物考察,学习传统村落的保护与开发。

在这个日新月异的时代,用新一代的智慧和热忱,去寻找历史真相、揭示文明发展、保护珍贵文化财富,更好地了解人类社会的历史和传承文化的含义。

2024年1月份,我拿到伦敦大学学院硕士学位证,同期还完成了美国波士顿大学的第二硕士前半段学习。

今年4月份,我将到法国埃塞克高等商学院完成联合培养学业。5月份会在英国参加伦敦大学学院的毕业典礼。这一次,我准备了五套传统服饰,作为留学生,我期待自己穿着中国传统服饰,亮相在海外高校毕业的舞台。

(英国伦敦大学学院汉服毕业照)

这些年一路走来,我一边学习考古和文化遗产研究知识,一边持续拍摄“明澈寻珍记”系列,“汉服遇见世界”的海外见闻系列。

当我踏入一座座博物馆的大门,有个声音在对我说:“繁芜的生活之外,还有着另一方博大的存在,可以承载我们的身体和心灵,如果要看前途,一定要看历史。”

(我在瓦尔登湖,位于美国马萨诸塞州的康科德东南城郊)

2024年3月,我回国之后特意来到西安,寻访兵马俑。当年那个站在秦始皇陵的少年,回望一路求学之路,15岁时的考古梦想正在闪闪发光。

在《国家宝藏》第三季中,国宝守护人是周萍老师,她从事文物修复二十多年,始终带着一颗敬畏之心,去守护兵马俑这支浓墨重彩的地下军团。

那期访谈,让很多人落泪,也滋润了我的心。

博物馆“明澈寻珍记”会继续拍摄下去,国宝是一个民族最美的文化丰碑。希望有更多和我一样的年轻人,共同把散落在海外的中国文物,以视频、图片、文字的方式记录下来。

(2024年我再次回到古城西安,与兵马俑、钟楼重逢)

漫长岁月中,他们流落异国他乡,何以回归故土?而这份民间力量,是向未来“落叶归根”的文物敞开怀抱。

近期,我即将启程法国完成交换生学业,“明澈寻珍记”也从中国流失文物为初衷,渐渐拍摄到更多的流落在外的各国文物。

春华秋实,当年那一粒种子,依然在努力地生长,纵使山川重叠,沟壑纵横,我也将带着华夏人的荣光,一路向前。

【口述:三槐明澈】

【撰文:静听九月】

【编辑:晓柒】

我们无法体验不同的人生,却能在这里感受不一样的生命轨迹,这里的每一张照片都是生命的点滴,每一个故事都是真实的人生,如果你也喜欢,请点击关注哦!

(*本文章根据当事人口述整理,真实性由口述人负责。本账号友情提醒:请自行辨别相关风险,不要盲目跟风做出冲动决定。)