大禹作为上古时期的传说人物,曾因治水而名声大噪、流传千古,建立了不朽的功业;再因治水期间“三过家门而不入”而被后世传为美谈,评上了劳动模范。“功”与“德”集于一身,使得大禹成为了舜之后无可争议的顺位继承人。

不过在禹之后,古老而又公平的禅让制被打破,继承禹之大位的不是伯益,而是禹的儿子启,使得中华民族步入了长达4000年之久的“家天下”模式。启夺位成功,建立了中华历史上第一个一姓天下的王朝——夏。

虽然名义上不能将“家天下”模式以及夏朝归咎于禹,但毫无疑问,禹对“家天下”模式的开启负有不可推卸的责任,正是因为他在任上大搞暴力治国,为了一己私利铁腕统治,肆意杀害了不服从自己权威的防风氏,为“家天下”模式的到来扫清了障碍,故而很多书上将禹作为了夏朝的第一任君主。

夏禹暴力治国,为了一己私利大搞铁腕统治

夏禹王位坐稳之后,心里十分不踏实,因为除了他的夏国外,还有很多诸侯国,具体数量是多少他不清楚,很多诸侯国国君并没有将他当成了自己的上司,依旧跟他平起平坐,这让他十分不爽。

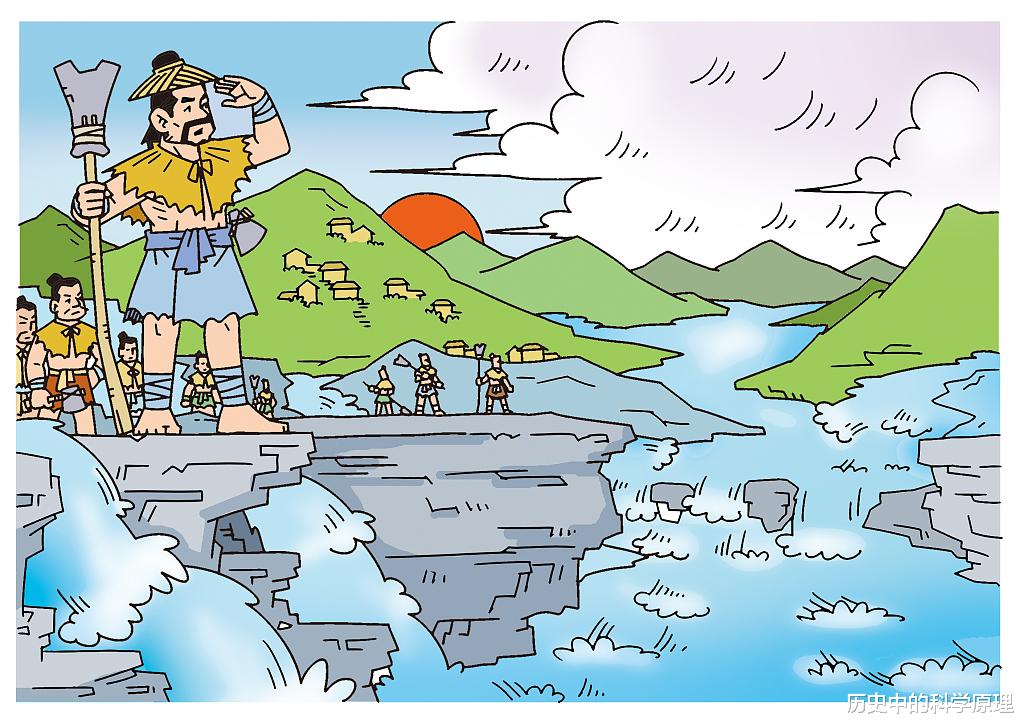

为了确立他的“天下之主”的权威,夏禹决定该换做法,不能老是自己劳力伤神东奔西跑,得让那些诸侯国首领亲自跑来朝贡他。主意打定后,夏禹立即搞了一次诸侯大会,地点选在了他与妻子相遇的涂山。

四方的诸侯国首领果然都来了,并且都带来了朝贺的礼物。懂事的带了个头,其他人也都跟着称赞大禹的功德,表示愿意臣服,这让大禹十分开心,于是趁机确立权威:

夏国是唯一的正统,其他诸侯国都是从属,明确好上下级关系。对于没有封号的诸侯国,大禹当即进行了册封,传达出了入编制、进入体制内的重要信息。当然有权力就得有回报,各个诸侯国得把自己当干部:每年向自己上纳贡奉。

即便诸侯大会开得很成功,但夏禹这心理还是不踏实,口说无凭,立“鼎”为证。于是下令将各个诸侯国拥有的铜贡献出来,夏禹将其铸成了九个大鼎,象征着天下九州。各个诸侯国每年上贡之时,必须对九鼎致礼。日子久了,形成习惯,自然就真的将夏禹当成了天下之主了。

协议也签了,鼎礼也立了,夏禹这下该放心了吧,结果多疑的他还是不放心,本着有赏就有罚的原则,夏禹当即制定了各种刑罚,后世称之为“禹法”,如果对他不敬,就可以施行“大辟”、“膑”、“宫”、“墨”等刑罚,不是割鼻子就是脸上刺字,触犯一次,这一辈子就算是完了。

刑罚一立,果然天下的诸侯都老实了许多,没人敢当面挑衅夏禹的权威。但夏禹还是觉得心里不安,好在机会来了,夏禹晚年在茅山(今浙江绍兴)再次召开诸侯大会之时,防风氏仗着自己骨架大,不怎么将禹放在眼里,故意迟到了。禹二话不说将其杀死,并且曝尸三日。

这次之后,其他诸侯国见到夏禹这般“暴君”姿态,哪里还有不满,都对夏禹惟命是从、俯首帖耳。

后世称颂夏禹:仁德,给出的这理由,太过牵强!

如果换做了秦朝之后的历代王朝,夏禹肯定会被儒家弟子口诛笔伐,著书立说将其树立为反面典型,以示警戒。比如秦始皇,功业甩出夏禹好几条街,刑罚基本与夏禹不相上下,但非常奇怪的是:后世之人对于夏禹的态度居然是:他好“仁德”。

比如《尚书·吕刑》说:“今天相民,做配天下”,认为他对老百姓很好,所以配当人君,对禹能够做君主管理老百姓持十分肯定的态度。好自然体现在了“仁德”方面;南宫乎钟铭:“天子其万年眉寿,俊勇保四方,配皇天”也是相同意思。

出土于西周中晚期青铜器上的铭文对夏禹的“仁德”更是毫无保留地褒奖:

天命禹敷土,坠山睿川,延任地艺征,降民监德,延自作配乡民,成父母,生我王。作臣厥沫唯德,民好明德,悠哉天下……

大意就是天帝命夏禹平治水土,禹则任土作贡,慎修舜德而降民以德不以强,故承舜德而为配为君。他治国期间又以仁德治民,于是为臣者惟德是修,为民者倾心好德,于是天下柔和,欣欣向荣。

正是因为诸多文献均对夏禹的“配皇天”、“相民”、“保四方”持十分肯定的态度,故而《中国古代的天文与人文》一书才下此结论:

禹之所以能配天做主,唯一的条件就是他德厚贤仁,这是禅让的本质。所以禹得禅位而配天做君,全赖于其具有的贤德。人怀仁德而知爱民,爱民则知足养,因此禹德的核心在于孝爱。

对比前述夏禹的暴力治国、铁腕统治的事实,这些“仁德”的理由显然太过牵强,甚至将禹治水成功归结于他听天命、“降民以德不以强”,显然是违背事实的臆想之念,无法令人信服。

在我看来,夏禹之所以得天下,主要在于他治水成功所积累的巨大威望,如果失败,他还会像他的父亲鲧一样,被舜当场杀死,可见治水是一件风险性极高、但回报巨大的买卖;夏禹之所以能够“安民”,主要归功于他制定的制度、礼仪还有刑罚,让万民在恐惧和顺从中“颤栗”。