《大明王朝1566》中有这样一个场景:当嘉靖皇帝与内阁大臣商议国事时,面对棘手的现实难题,虽然有解决办法,但突然蹦出了很多条条框框让这些办法无法施行。嘉靖皇帝不禁恼羞成怒:把所有人都调动起来,包括翰林院那群F物。

一国之君突然对翰林院爆粗口,将他们定性为“F物”,可见嘉靖皇帝对他们的失望,但失望之余更多的是无奈:虽然他们一事无成,但不能不用他们;虽然翰林院形同虚设,但不能不设立。

那么翰林院中的“F物”究竟何许人也?熟知中华历史的人都知道:就是读书人。随着汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”,读书人也都出自儒家,仁爱礼仪、道德文章是他们的强项,但正如嘉靖所言,他们究竟有什么用?

历代儒生:手无缚鸡之力,缺乏阳刚之气是普遍现象

儒生的“无用”并非嘉靖原创,对于信守礼义廉耻、追求理想社会的历代儒人来说,现实中的问题都是因为统治者“无道”导致的,解决的办法唯一只有“德”。统治阶级只有践行“德”之高标准、严要求,方能教化百姓,天下大同。

由于儒生均沉沦经典,向往古之单纯的社会环境,导致他们严重脱离实际,对治国过于单一理想。比如说孟子在阐述战争成败时,就认为只要自己树立“仁政”、“德”这杆大旗,就能“以此垯秦、楚之坚甲利兵矣。”中国人民大学国学院教授黄朴民摇了摇头,点评儒家这种战争思想为“滑稽可笑”。

可见儒生的世界是多么的单纯,也正是因为他们时刻秉承着单纯的初心,沉沦于经典之美妙文字,导致他们对武力非常鄙视,认为那是粗鄙行为,如此使得他们普遍缺乏阳刚之气。

也正是因为这个原因,黄朴民教授在注释《孙子兵法》时,才会不无遗憾地叹道:“西方崇尚孔武有力的战神阿瑞斯,而东方却崇尚手拿鹅毛扇、文气十足的诸葛亮,对武力爆表、手握方天画戟的战神吕布不屑一顾。”

后世为了强调儒生的“无用”,常用“手无缚鸡之力”来形容,他们对此并未有任何反驳,反而非常配合地将其发扬光大,在日常行为中全面贯彻,并取了一个独特的名字“婉约派”。

历代儒生的“婉约精神”主要表现在:喜爱浓词艳句,普遍伤春悲秋、多愁善感;喜爱逛窑子,与青楼中的妓女谈情说爱、风花雪月;喜爱高谈阔论,放诸于实践中则一事无成,留下了“书生误国”的骂名。

如果皇帝是儒生,那无疑就是悲剧。明朝就出了两个儒生皇帝,一个是建文帝,因为沉沦于儒家经典,便任用只会夸夸其谈、办事却不靠谱的齐泰、黄子澄,逼得燕王造反。在占据大好形势时,又因为“不想背负杀叔罪名”而屡屡胡来,最终让燕王夺得了江山。

另一个是崇祯皇帝,自诩“德”高一筹,对于李世民则嗤之以鼻,不屑于与他为伍。在面对财政赤字日益严重的形势,也因为儒家思想束缚而僵化处理,导致饿殍遍野、流民四起,闯王李世民借着流民之恨举起了反旗,推翻了大明王朝。

追本溯源:他虽九尺六寸,但崇尚“彬彬”

为何历代儒生普遍缺乏阳刚之气呢?为何历代儒生喜欢沉沦于古之经典,向往虚无缥缈的上古理想社会呢?为何中华文明“偃武修文”呢?显然得有人出来承担责任。

本着谁创立的儒学谁就是第一责任人的原则,很显然圣人对此关系莫大、脱不了干系。

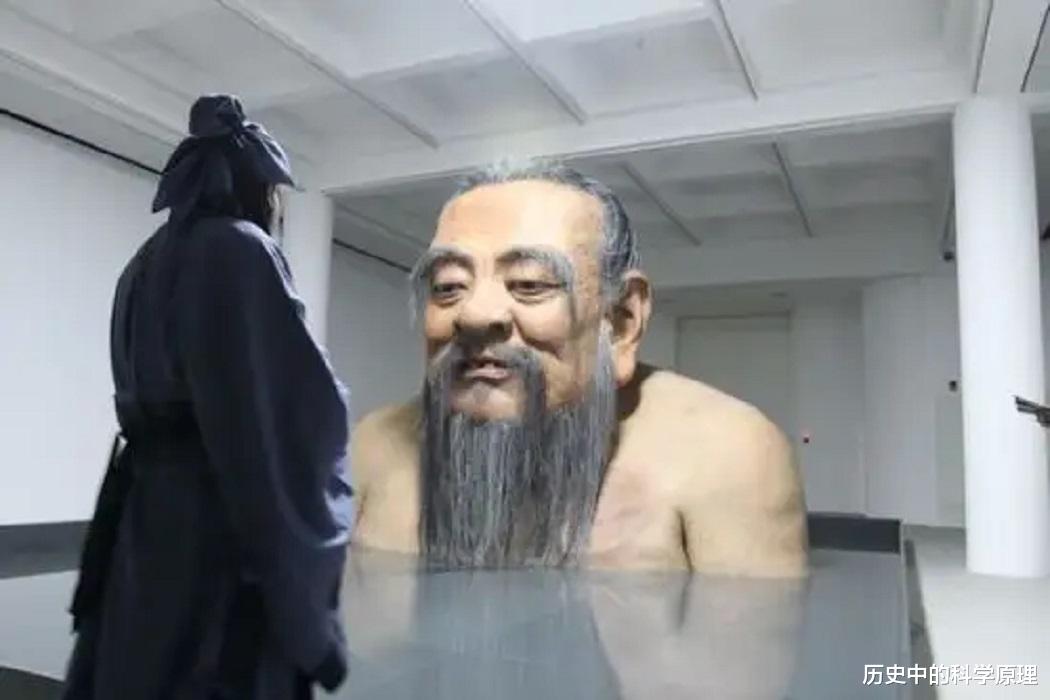

虽然据网上言论,圣人虽然“好古”、喜文,但其实他也是个武力爆表的人物,经常手握长剑周游列国,遇到强盗也能比划两下。但从其思想言论上看,他对此是嗤之以鼻的,也就是说:他虽然有些武功,也享受到了武功对自己带来的安全感,但他本人却对其排斥,可见他活得多么痛苦。

《史记》记载:成年后的圣人身高九尺六寸,在那个缺吃少穿的年代,这样的身高实属“骨骼惊奇”,因此当时的人们都称他为“长人”,都将他当做奇人看待。

因为有了这样上乘的先天条件,如果圣人继续将剑舞到底,或者学项羽一样钻研兵法,从而指挥千军万马立下大功,想必一定能比肩战国四大名将。此时再依托他对周礼的理解,注入文德成分,一定能成长为一位文武双全的百科全书式的思想者,儒学思想也就不会被后人诟病“滑稽可笑”了。

可惜圣人没有充分利用自己的先天条件,转而义无反顾扎入了“婉约派”路线,一言一行轻柔慢节拍,非常注重在别人眼中“美不美”(当然书面语是端庄),告诫众人要学会“爱”,并首爱“亲亲”,隔着纸张都能感受到“阴柔”气息。

《论语·雍也》中记载:“子曰:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”一直关注自己的外在仪表,一直以自己在别人眼中好不好看为行动指南,这是纯爷们该有的气质吗?

再者《礼记·祭义》引圣人云:“立爱自亲始,教民睦也。”圣人提倡要爱,而且要先爱宗亲,这是教民和睦的关键一步,由此可见,“亲亲”是圣人的又一重要思想。受圣人“亲亲”思想影响,《礼记·中庸》将其进一步发扬光大,提出“仁者,人也,亲亲为大。”《礼记·丧服小记》:“亲亲,尊尊,长长,男女有别。”

历代儒生缺乏阳刚之气,与圣人崇尚“彬彬”,关系莫大

首先,圣人的“亲亲”只能算作人伦之常情,是人的天性(女性表现尤为明显),绝不能上升至治国层面。因为“亲亲”带有非常强烈的自私自利情绪在里面,谁不会对自己的家人有爱心呢?治国时,如果真的放任对自己身边亲人的爱,那必然导致社会不公,也必然会累积越来越多的仇恨,在实践中根本就行不通。

其次,单说这“文质彬彬”、“亲亲”,是不是很“辣眼睛”?很多老百姓饭都吃不饱,你告诫他要注意外在形象,要关注自己“美不美”,这不是南辕北辙吗?难怪圣人只要一出去推销理念,就被各国可劲儿驱逐,原因不言自明。

圣人尚且“阴柔”,崇尚“亲亲”之爱,历代儒生还能有什么好说的?都朝着“阴柔”之路线坚定不移走下去了,视武力为粗鄙之行为,平日里只知道“琴棋书画诗酒花”之美好烂漫,平日里也只知道“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,导致历代儒生严重脱离实际,严重缺乏阳刚之气。因为有了圣人的“亲亲”背书,他们腰杆更直了,反而美其名曰:婉约。