1948年5月,东北战局进入关键阶段,国民党军五十多万人被东北野战军围困在沈阳、长春、锦州等几个孤立的大城市。蒋介石一再要求东北剿总司令长官卫立煌,集中兵力打通沈阳、锦州通向关内的道路,以求将东北国军主力调入关内。

不料卫立煌各种软磨硬顶、阳奉阴违,把国军主力死死地扣在关外。我东北野战军趁机发起辽沈战役,歼灭国军主力三十多万人。

令人疑惑的是,明明蒋介石屡次下令,甚至不惜以身涉险到沈阳指挥,卫立煌仍然拒绝执行命令呢?这还要从卫立煌的出身说起。

一、最不受待见的五虎将

卫立煌(1897-1960),字俊如,安徽合肥人,曾任国民党军陆军二级上将。

卫立煌曾被称为国军五虎上将之一。所谓的五虎上将,是蒋介石北伐时培养起来的五个心腹大将,分别是陈诚、顾祝同、卫立煌、蒋鼎文、刘峙。

这五个人当年都是北伐军的主力团长,效力于北伐军总司令蒋介石,深受蒋氏器重。

人与人是不同的,这五位虎将,在蒋氏集团中的地位和表现也各不相同。

陈诚具有一定政治能力,军事才能一般,所以后来成为蒋氏政治班底中的头号心腹,蒋氏败退宝岛前夕,他提前赴岛任该省主席,终生受蒋介石信任。

顾祝同一直活跃于军界,最高做到国防部参谋总长,是蒋氏军事班底中的重要人物,一度与何应钦相颉颃。但这位老兄也是忠诚有余,能力一般,在华东、中原战场频频受命亲自指挥作战,无奈都打不过解放军。

蒋鼎文是蒋介石浙江老乡,忠诚度没得说,但在1942年中原抗战,在河南被日军打得惨不忍睹,蒋氏被迫引咎辞职,从此淡出军界。

刘峙有许多称号,诸如福将、猪将、长腿将军,将军有这么多绰号并非好事,刘峙军事上极为无能,但因其忠勉有加,蒋介石始终把他放在重要位置上。

卫立煌与上述几位截然不同,他既非黄埔军校毕业的,与蒋介石没有师生之谊,也不是浙江老乡,故而蒋与其关系稍有疏远。时人说,卫将军是蒋介石嫡系中的杂牌,可见关系之微妙与尴尬。

这可以说是卫立煌后来与蒋介石分道扬镳的根本原因吧。

二、抗战期间被朱德感化

卫立煌虽然并不怎么受蒋介石宠信,但在抗日战争全面爆发、形势吃紧时,蒋介石还得靠实力选将。日军对山西发动猛烈进攻,阎锡山连连向蒋介石求援,蒋介石任命卫立煌为第二战区副司令长官,兼任前敌总指挥。

卫立煌一心为国,虽然也抱怨,沙场拼命的活计总是我来做,高官厚禄却尽由那些会曲意逢迎的人来享受。但他仍然任劳任怨,在山西与日军拼死战斗。

然而也正是在山西期间,卫立煌对国民党、对蒋介石的态度,发生了更加深刻的转变。

转变的关键原因,就是朱德总司令。

卫立煌是个讲究实际的人,他当初参加大革命、追随蒋介石北伐,也是满怀革命壮志、解救百姓于水火的热血青年。

但九一八事变后蒋氏的种种攘外必先安内的做法,令他产生了很多疑惑。

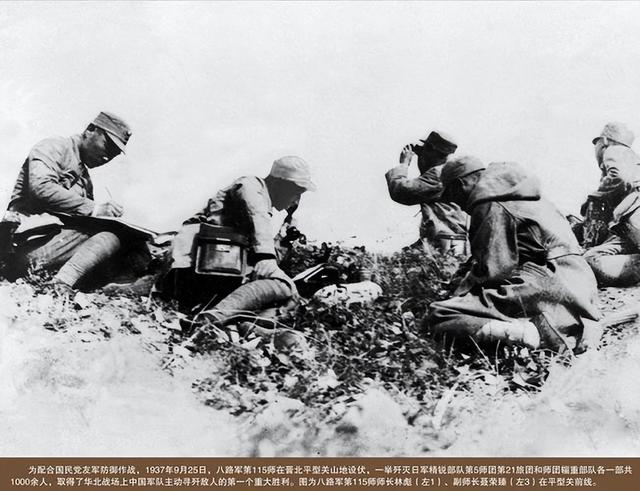

山西抗战期间,八路军不计前嫌,与国军密切配合作战,平型关战斗、忻口会战、夜袭阳明堡、黄土岭等战斗,虽然规模不大,但八路军誓死卫国、积极作战的精神面貌和决死之志,令卫立煌大受震撼。

卫立煌多次与朱德会晤,受触动的地方,主要有四个方面:

其一,共产党的力量来源。自红军长征以来,共产党以绝对弱势之力量,能够在陕北深深扎根,现在居然敢以不对称的兵力向日军发起攻击,其深厚力量来自于百姓的拥戴。这是国军所不能比拟的。

其二,八路军思想政治工作极具力量。1938年1月与朱德第一次会面后,听朱德对八路军政治工作作了介绍,并现地观摩了政治工作的一些成果,卫立煌大感耳目一新,当场要求朱德物色了一批有经验的政工干部,选调到卫立煌的前敌指挥部,组织了一个国军战地工作团,这成为诸部国军的特色。但同时也招致了蒋介石的猜忌,认为卫立煌有亲共嫌疑。

其三,八路军战斗力超出传统认知。国民党军当年对红军百般围剿追击,虽然也吃过不少亏,但总体上形成过共识,就是缺装备、机械化水平不高、游击习气重、不会打正规阵地战。在与日军的作战中,卫立煌有了崭新的认识。1938年2月在韩信岭,卫立煌的指挥部被日军追击,匆忙中卫请求附近的八路军支援。朱德当即派一个连的部队阻击日军。卫立煌脱险后,在山头上回望战斗,日军2000多人在飞机大炮的配合下强攻。卫立煌起初以为八路军有好几个团在参加战斗,核实得知只有一个连,卫立煌遗憾地说这个连恐怕要完了。没想到战斗结束后,该连由于战术组织得当,只牺牲了20人,还缴获了日军几头战马。卫立煌惊叹,这种战斗,国军是绝对打不出来的。由此对八路军更加钦佩。

其四,朱德强大的人格魅力。朱德在与卫立煌的几次接触中,不管是政治交往还是私交,都开诚布公,没有丝毫隐瞒。即使38年以后国民党反共摩擦逐渐掀起高潮时,朱德对卫立煌仍然抱以充分信任。用卫立煌的话来说,共产党虽然立场鲜明,但“不同而和”,特别是朱德,既有三军之帅的威严,又有宽厚长者的三春之暖,与之交往,令人如沐春风、倍感踏实。也正是通过朱德,卫立煌深入了解了共产党人为了革命事业作出的巨大牺牲。

思想上的缝隙一旦裂开,必将导致行动上的改弦更张。

此后卫立煌处处维护国共和作,多次为八路军说好话,主动协调各方为八路军发放军饷,较之南方新四军的待遇,可谓两重天。

蒋介石恼怒卫立煌亲共,将其调离第一战区,抗战结束后卫被迫出国。游历期间,他再次与中共接触,甚至提出加入中共的要求,但当时延安方面宽慰他,加不加入组织不重要,在现在的位置或许更能发挥作用。

三、辽沈战役拒不执行蒋介石命令

对卫立煌在海外的行动,蒋介石基本一无所知。

1947年国军在东北战场屡屡吃亏,陈诚应付不了局面,蒋介石遍寻手下,唯有卫立煌能镇得住局面。在陈诚等人多次苦请、蒋介石答应付以东北军政全权的条件下,卫立煌答应上任。

国民党在东北本无根基,九一八事变后一直被日本控制,抗战结束后,我党率先派出大批干部在东北放手发动土改,力量根基扩展到广大农村,到1948年初,已经控制了97%的土地与86%的人口。国民党只能控制沈阳、长春、锦州、营口、葫芦岛等铁路沿线的核心城市。

卫立煌已经能明确地预见到国军未来的出路,要么死守孤城,一点点被东北野战军磨死、吃掉。要么快速退出东北,退回关内,与华北傅作义汇合。

蒋介石要求卫立煌放弃东北,多次下令卫立煌立即发兵打通锦州一线,确保入关大路的畅通。

坦白地讲,如果东北国军完全而坚决地执行了蒋介石的命令,沈阳、锦州的国军对向前进,以30余万主力的规模,东野要强行拦住,其实并不容易做到,毕竟当时101的决心还没定。因为东野的后方根据在黑龙江,打大决战,必然要把大量辎重兵员粮秣运送到辽西,这个过程要消耗大量人力物力。

正是由于卫立煌反复押下蒋介石的命令,反复强调沈阳国军向西南出击的危险性,才使得东北国军高级将领思想很不一致,没有认清到底该坚守还是撤退。

而这,正好给东野以准备时间,使101积蓄了充足的力量,在1948年9月,抢先发动了攻锦州之战。

锦州守将范汉杰本来要听从蒋介石的命令,就近从营口经海道逃往关内,但卫立煌一直给范汉杰灌迷魂汤,要他坚持坚持再坚持,结果锦州国军犹豫不决,终于葬身东野之手。

辽沈战役最终国军沈阳各部被东野全歼,30多万主力之沦丧,与卫立煌的有意拖延有着巨大关系。

沈阳解放,卫立煌弃城坐飞机逃回南京。蒋介石恼恨其不执行命令,将其软禁起来。1949年4月,国民党政府风雨飘摇之际,卫立煌趁看守松懈,带领家人逃往香港。1955年,经周总理和朱老总亲自过问与协助,卫立煌终于重回大陆,回归人民怀抱。