魏国,地处中原腹地,人才辈出,第一个施行变法改革,占尽了天时、地利、人和,但在诸侯争霸的过程中却被秦、齐、赵等国迎头赶上,沦落成二流国家。到底是为什么呢?

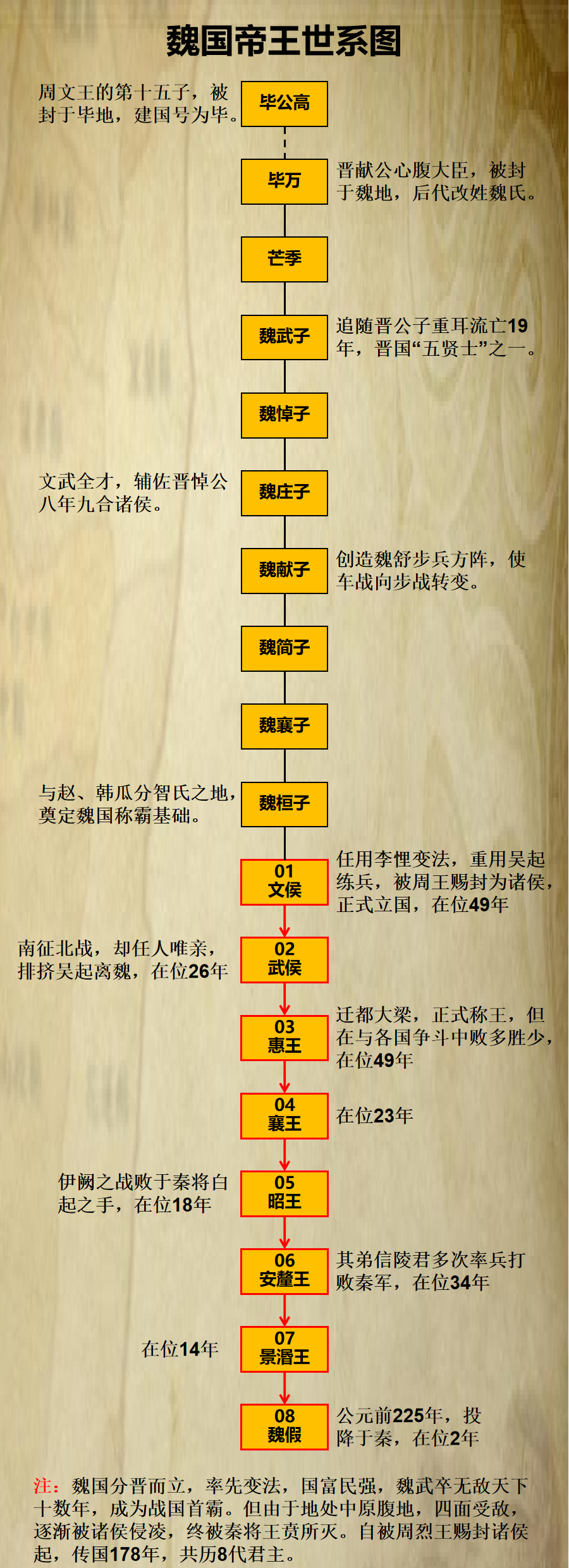

一、分晋立国毕公高,周文王的第十五子,武王姬发的异母弟弟,随武王克殷兴周后,被封于毕地(在今陕西省咸阳以北),建国号为毕。

200多年后,毕国被西戎所灭,后代流散,其中一支投奔到晋国。

公元前661年,晋国一举灭掉耿、霍、魏三个小国。在此战中,毕万做为晋献公的护卫,作战英勇,屡立战功。献公将刚刚打下的魏地赐封给他作为奖励,此后毕万的后代便以魏为氏。

晋献公死后,诸公子争位,魏武子跟随重耳在外逃亡19年,晋文公登基后受到重用,是晋国的“五贤士”之一。

晋悼公时,任用魏绛为晋国八卿之一,魏氏自此才开始成为晋国卿族,是韩、赵、魏三家最晚的。

魏绛执法严正,善于带兵,且很有政治远见,针对边境戎族之患,他一反征讨常法,首倡和戎之法,八年之中,九合诸侯,帮助晋国重回巅峰。

公元前453年,魏桓子联合韩康子、赵襄子一起,瓜分智氏封地。

公元前403年,周威烈王赐封魏、赵、韩三家为诸侯,脱离晋国;公元前376年,废晋静公为庶民,三分晋国。

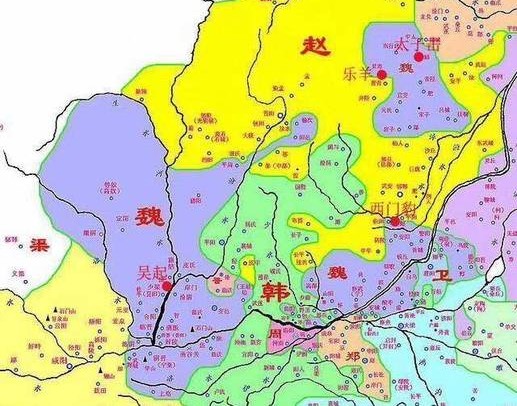

二、战国首霸三家分晋之后,韩、赵二国在魏文侯的建议下,结成兄弟之盟,一致对外。魏国北面是赵国,东面是韩国,于是向西发展。

魏文侯任用李愧为相,主持变法,国力开始强盛。然后他任用卫国人吴起为将,向西夺取秦国的河西之地,任用宋国人乐羊为将,跨越赵国领地,一举灭掉中山国。

魏文侯去世后,武侯继位,开始大规模向外扩张,与秦、楚、郑、齐等国均发生过大规模争斗。

魏武侯虽然战功赫赫,但却任人唯亲,不仅排挤走了吴起,还让中山复了国,更重要的是失去了赵国这个重要的盟友,再也无法“后顾无忧”了。

公元前370年,魏武侯去世,由于生前未立太子,他的两个儿子魏罃(yīng)与魏缓因争夺君位,引发魏国内乱。

魏罃占据魏国的邺城和上党地区,又有魏相公孙痤相助,实力占据上风,遂自立为君。

有一个叫公孙颀的宋国人,游说赵国和韩国趁魏国内乱,联军攻魏在浊泽(即今河南省白沙水库东)大败魏军,将魏罃围困。

然而,赵国与韩国却就如何处置魏国出现了分歧。赵国想要杀死魏罃,扶立魏缓为君,以换取魏国割地;韩国却建议将魏国一分为二,变成两个小国。

两国各执己见,始终未能达成一致。韩国一气之下,撤围而去。魏罃因此免遭杀身之祸,并一鼓作气打败赵军,杀死魏缓,保住君位。魏罃就是后来的魏惠王。

自此,魏、赵、韩三晋联盟正式破裂,开始相互争斗。

三、4次称王魏惠王面临的主要敌人还并非是赵国和韩国,而是秦国与齐国,特别是西面的秦国,多次出兵争夺黄河、洛水之间的河西膏腴之地。

公元前362年,秦国攻占少梁,直接威胁魏国都城安邑(即今山西省夏县),为了摆脱秦国的威胁,魏惠王将都城迁移到大梁(即今河南省开封市)。

当时的魏国主要位于今山西省西南部的河东和河南省北部的河内地区,魏惠王将都城由河东安邑迁到河内大梁,标志着魏国国策的改变,由文侯时期的向西发展变为向中原挺进。

同时,魏国主动与赵、韩联系,调整交换国土,使得三国分晋后彼此犬牙交错的边境线趋于平直,零散的飞地连成一片,有利于国家的发展。

另一方面,魏国积极联络各国诸侯,扩大朋友圈,提高自己的影响力。公元前344年,魏惠王邀请赵、宋、卫、邹、鲁等12个诸侯国,在逢泽(即今河南开封市南)举行会盟,并自称为王。

这是魏惠王第一次称王,也是比较勉强的一次称王,因为只有几个小国承认,齐、秦、韩、楚等大国都没有参与。而且,在峰泽会后,魏惠王还率领诸侯朝见了周天子,在名义上仍以周王为尊。

同年,魏国以韩国拒绝参加峰泽之会为由,出兵攻韩。

魏国称王,引起了齐、楚、韩等国家的不满,他们联合起来反对魏国。

齐国首先在马陵之战中大败魏国精锐主力,俘虏魏太子申,大将庞涓自杀。次年又派兵围攻魏国平阳(即今河北省临漳西南)。

秦国派卫鞅伐魏,俘获公子卬,换取魏国大片领土。卫鞅也在此战之后因功被封为商君。

赵国也趁火打劫,从北面进攻魏国。

一时间,魏国三面受敌,屡战屡败,只得采用国相惠施的建议,低头服软。

公元前334年,魏惠王率领韩国即其他数个小国在徐州尊奉齐国为王,齐国不敢独自称王,也尊奉魏国为王,史称“徐州相王”。

这是魏惠王第二次称王,虽然是“被迫”称王,且位列齐威王之后,但魏国自此以后正式打出“王”的旗号。

徐州相王之后,魏国消除了东面齐国的威胁,但西面的秦国仍然不断进攻魏国,逐渐蚕食河西之地。

张仪入秦之后,推行连横之策,劝说秦国交还曲沃等地给魏国,作为回报,魏国也将所剩不多上郡之地送给秦国,秦魏交好。

公元前325年,魏、韩国君入咸阳朝见秦君,尊奉秦国为王。秦国也同时承认魏、韩二国的王号。

这是魏惠王第三次称王。

第二年,秦国东出函谷关,攻取魏国陕地。同时,秦相张仪又积极与齐、楚联系,意图围攻魏国。

为了破解此局,魏国联合韩、赵、燕、中山四国结成同盟,以对付秦国,并互尊为王,史称“五国相王”。

这是魏惠王第四次称王。

魏惠王虽然四次称王,但国家实力却越来越弱,主要原因就是魏国没有一个稳定持续的国策,四面出击,结怨天下,成为众矢之的。

四面出击,结怨天下,成为众矢之的。

四、魏信陵君信陵君魏无忌,是魏安釐王同父异母的弟弟,战国四公子之一。他礼贤下士,招养门客三千,还著有兵书《魏公子兵法》。

有关信陵君最有名的事件就是窃符救赵。

公元前257年,秦国在长平之战中坑杀40万赵军,包围了赵都邯郸城。赵国向魏国求援。

魏国派大将晋鄙领兵10万前去救赵,却受秦国威胁驻扎在邯郸外围不敢进兵,作壁上观。

信陵君的姐姐是赵国平原君的妻子,他在门客侯赢和朱亥的帮助下,偷了魏王的兵符,锤杀晋鄙,带领大军与赵国里外夹击,大败秦军,解了邯郸之围。

信陵君窃符救赵,自己却再也不能回家了,只能客居赵国,但却因此声名远播,天下名士纷纷归附。

信陵君在赵国客居十几年,魏国屡受秦国攻击,损兵失地。魏王万不得已,派人召回信陵君,带领魏、赵、韩、楚、燕五国联军在黄河南岸大败秦国名将蒙骜,并乘胜一路攻至函谷关,扣关问秦。

此战过后,信陵君的威望达到顶峰,但却受到魏王的猜忌,最终郁郁而终。

信陵君死后18年,即公元前225年,秦将王贲水淹大梁城,魏王假投降,魏国灭亡。

参考资料:《史记·魏世家》

作者简介:

我是今青,一名文字爱好者,愿与你一起品读历史,分享人生。