华夏历史5000年,某种角度看,也是一部横贯“5000年”的战争史。

说到这里,或有人会想到“杀神”白起,坑杀40万赵人,使之威震数千年,正因这一战绩太过摄人心魄,古之又有“杀降者不祥”的话。

话虽如此,“嗜杀将军”仍在,尤其出名的,除了“杀神”白起,还有“杀星”常遇春。

怎么可能,受万世敬仰的“常胜将军”,咋就成了“天杀星”?

简单来讲,“常遇春”出生与安徽寒门,说来还是朱元璋的老乡。

请注意,两人是淮西老乡,但不是发小,按今天的地理测算,两家相隔近30公里呢。

除此外,两人最大的相同点就是“出身贫寒”,这让自幼习武,臂力过人的“常遇春”时刻都在想出人头地。

暴元乱世中,身材魁梧的“常遇春”脾气愈加暴躁,行事也更喜欢争强斗狠,由此他天生具备“杀星”潜质。

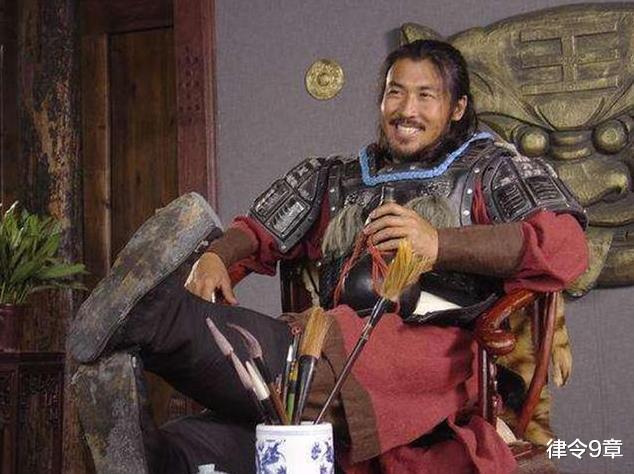

当然,现代评书、影视中,多将“常遇春”塑造成憨厚猛将的形象,咋与“天杀星”相差这么远?

其实,这个问题不难回答,一为艺术加工,二则“胜者续史”。

试想,一个为了生存,敢与乱世中投奔绿林的盗匪、终日以打家劫舍为生的猛人,“常遇春”怎么可能憨厚、敦实呢?

这里说明一下,元末乱世,即便落草为寇也不像电视里演的那样“大秤分金,小秤银”,更不可能大口吃肉、大碗喝酒。

相反的,“常遇春”做了山大王,一样的经常吃不饱,哪有那么多元兵、富户让他抢?这就让他萌生了“当兵吃粮”的念头。

也是巧合,一次“常遇春”到和州作案,偶见一位威风凛凛的将军,遂成了他的崇拜偶像,那人就是朱元璋。

此后,“常遇春”跑进军营毛遂自荐,朱元璋见其身材魁梧,眉宇间满是英雄气,便同意将他纳入麾下,至此真正开启了“天杀星”的人生新篇章。

如果按明史记载,“常遇春”一路征战,取衢州、战九华、大破陈友谅、攻取元大都,后功至鄂国公,还和“太祖皇帝”成了儿女亲家。

乍一看,这份功勋和荣耀,别说在明朝,即便数千年的历史长河中,也是少有人及的!

但要计较起来,朱元璋并不真心喜欢“常遇春”,其实不光朱元璋,包括徐达、汤和等,这些开国重臣都不咋喜欢这位常胜将军。

与其说“不喜欢”,倒不如直白点讲成“畏惧”,这是为什么呢?

的确,“常遇春”武艺高强、作战勇猛、未尝一败等,这些品质值得众将仰慕,但他最不受人待见的就是:好杀!

再次强调,时逢刀兵四起的乱世,朱元璋只是众多义军中的一支。

那时,虽说各方势力的终极目标都是“当皇帝”,但起兵还要打着“推翻元朝,为民请命”的旗号,目的是营造良好形象,获得老百姓的支持和认可。

某种角度看,“获取民心”甚至比“战争胜败”还重要,这点三国时期的刘备做的相当优秀!

这一道理,朱元璋明白,但“常遇春”不懂,或者懂也装作不懂,为啥?

因为“常遇春”是武将,主要任务是攻城略地,身为战争机器,他只需要在战场上获得胜利即可,这就让北方老百姓遭了老罪,也由此得了“天杀星”的绰号。

公元1367年,“常遇春”率军攻取河南焦作的怀庆城。

试想,“常胜将军”的威名传颂千里,怀庆城中的老百姓怎么会不想他赢呢?

但也并非所有人都这么想,毕竟那时的元军势大,两军交战,孰胜孰败犹未可知。

百姓不知“胜败”,但他们很清楚一件事:无论哪方取得胜利,受苦的终究是平凡民众,这可怎么办?

为把损失降到最低,怀庆城中的百姓想了一个法子,他们提前做好“庆祝胜利”的牌子,一面写上“庆祝元军获胜”的话,另一面则写“欢迎常胜将军进城”的字样。

如此,假如元军胜,老百姓将牌子的另一面用纸糊住,只展示“庆祝元军获胜”的字;反之义军胜,老百姓会糊住另一面,只展示“欢迎常胜将军进城”。

今天看,怀庆百姓似乎在耍“小聪明”,其实不然,那时兵荒马乱,普通百姓的愿望很简单:谁获取最终胜利不重要,重要的是“自己还能活着”。

结果,“常遇春”获得最终胜利,怀庆城门大开,义军威风凛凛地进城,城中百姓举着牌子夹道欢迎,如此得民心,该是一件大好事了吧?

哪知一阵风吹过,眼尖的“常遇春”发现百姓手中的牌子背面另有玄机,遂下令“屠城”!

可叹怀庆城中血流成河,数万百姓到死,也不知道为什么。

说到这里,或许有人会说“这些都是经不起推敲的传说故事,是元军故意抹黑‘常胜将军’的说辞,怎么能当真呢?”

如果这是故事,那就讲一个真正的传说。

传说,初时的朱元璋穷苦落魄,还曾当过乞讨和尚,行至山东宜县被当地人歧视和刁难。

也因如此,朱元璋誓要报复山东宜县人,做了皇帝后,这事就交给“常遇春”去办。

哪知,常遇春错把“山东宜县”听成“山东一线”,屠戮无辜百姓数万之众,吓得朱元璋连下3道军令,这才约束住已经红了眼的常遇春。

有人说,这才是“天杀星”的正解出处。

强调一下,这是民间传说,料想朱元璋不会这么小心眼,但常遇春的“天杀星”是真的威震山野。

史料中明确记载,上至朱元璋,下到徐达、汤和等众将,都曾曾劝过“常遇春”:如此弑杀会引起民愤,尔也会遭报应的!

如此浅显的道理,“常胜将军”怎会不知?奈何谁劝他也不听。

公元1358年(元至正十八年九月),“明军”大战陈友谅,“常遇春”效仿当年的白起,坑杀降卒4000余人、公元1368年(洪武元年),“常遇春”攻取泰州,后下令屠城。

即便带病北上,“常云春”仍旧火性不减,鲁中重镇“潍县”所有元军,以及城中大部百姓均被其所杀。

尤其摄人心魄的还数北伐时的“东昌屠城”,那时城中及附近庄村,史载“断绝人烟”、公元1369年(洪武二年),“常遇春”再屠平饶。

一桩桩,一件件,类似的杀戮从未停止,真要比较起来,“常胜将军”不比“杀神”差,几十万无辜生灵,就这样在残酷战争中灰飞烟灭。

但是,“常遇春”终究取得大胜,为大明江山奠定了坚实基础,朱元璋虽然心中不满,但也说不出什么,其他将军更是敢怒不敢言,或者干脆就是“畏惧”。

今人常问,如此一位战功赫赫的猛将,怎会这么好杀呢?有专家做出分析。

这里仅说较为主流的观点:

其一,有专家认为“常遇春多疑”,对待转投自己的降兵,他会有“诈降”疑虑,所以才“宁可错杀一千,也不放走一个”。

其二,有专家认为“常遇春脾气暴躁”,尤其哪个城池久攻不下,会更加激怒常胜将军,待城破时,也成了“天杀星”的泄愤口。

其三,有专家认为“元末缺粮”,如果常遇春接收大量降兵,同时也会造成己方的粮食危机。

当然,还有“消耗敌人有生力量”、“震慑敌人”等军事战略的说法,这里就不细讲了。

或许应了那句话“是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”。

可惜常遇春没能等到“夕阳红”,四十岁便暴病身亡,传说:“天杀星”上天归神位了。