春秋时期,是我国历史一个璀璨夺目的时代。在这段时间,随着周王室的日益衰微,周朝制定的用于权衡尊卑的礼乐濒临崩溃,使得民间的思想一下子蓬勃了起来。

故而,在这个思想不受束缚的黄金期,不仅诞生出了大家感兴趣的治国思想,而且还催生出了难能可贵的科学思想流派,形成了我国乃至世界上最早的科学著作——《墨经》,被荷兰学者弗洛里斯·科恩认证为最早的系统化科学著作。

如果不出意外,中华文明一定会走上科学道路,并甩开西方好几条街,成为当之无愧的政治、经济和文化中心,从而引领世界向前高速发展。

很可惜,不出意外还是出了意外,春秋时期出现了一位复古圣人,终其一生都在“复活”已经淘汰的周礼,满脑子都在幻想着上古时期单纯的理想社会,凭借着三寸不烂之舌教授着尊卑礼仪。“功夫不负有心人”,他成功了。

他死后的700年,他的学说“一统天下”,成为了封建帝王驾驭百姓的枷锁桎梏,并使得读书人沉沦于礼仪之邦的美梦中无以自拔,留下了“书生误国”的美名。

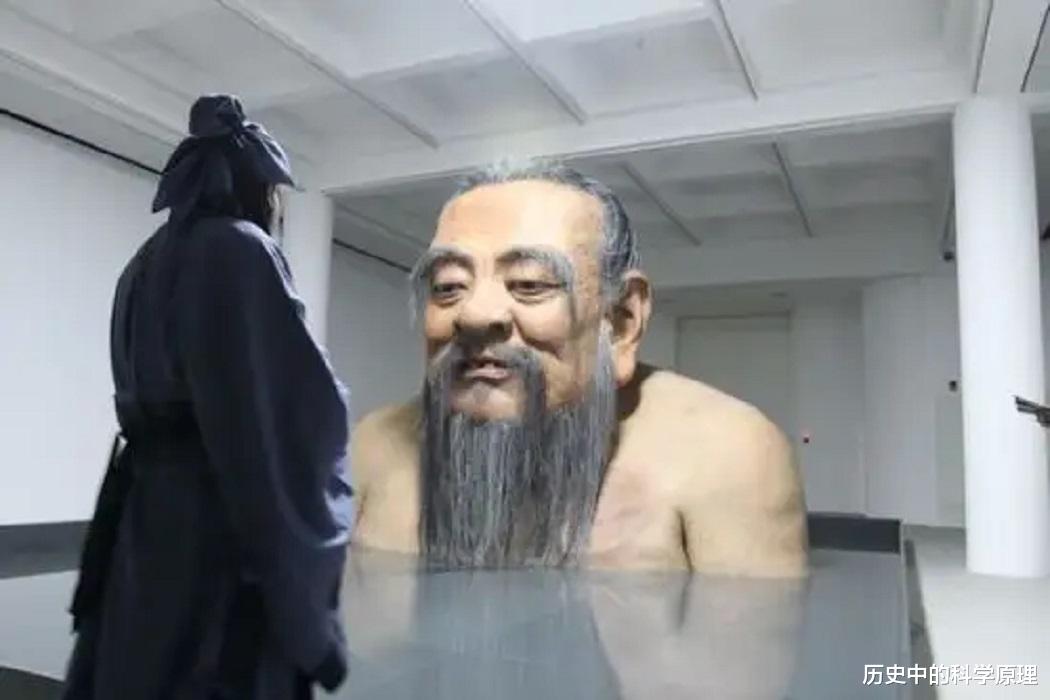

他就是被奉为“万世师表”的孔子。

孔子来齐国推销礼仪,将齐景公忽悠爽了

孔子35岁那年,因为鲁国内乱,孔子逃到了齐国,齐景公热情地招待了孔子。齐景公问孔子如何为政?孔子回答说:“君君臣臣父父子子。”景公十分高兴,说:“说得太好了,如果国君不像国君,臣子不像臣子,父亲不像父亲,儿子不像儿子,纵然我有粮食,我怎么能吃得到呢?”;改日,齐景公再问孔子如何为政?孔子回答说“为政在于节约财物。”

因为此时的齐景公正在筹备称霸事宜,自然是能省一点是一点。善于揣测人心的孔子自然明白齐景公这个出题人的真实意图,所以孔子的这一句话说到齐景公的心坎里。齐景公听后十分高兴,于是准备将尼溪的田地封赐给孔子。

从这里可以看出:孔子真的是人性大师,齐景公第一问,孔子还是以自己的理念作答。在齐景公给出“纵然我有粮食,又怎么吃得到?”这句话时,孔子猛然发掘了齐景公关心的东西。于是待齐景公第二次问相同的问题时,孔子不再坚守自己的理念,而是对症下药地给出了答案。

一直为知音难觅发愁的齐景公一听心里就爽歪歪了,又是封田地又是给官职。此刻的孔子高兴坏了:自己的致仕梦想想不到提前实现了。

春秋齐国明相进谏,历数孔子四大罪状,结果:圣人晚来人间700年

可让孔子意想不到的是:仅凭一句“心坎话”、一句过时的治国思想就想在齐国立足,未免太小看了这个诞生过春秋第一霸主的国家。况且齐国思想活跃,相对公平,受周朝的尊卑思想影响相对较小,这个时候的齐国还是有公平可言。

实际早在齐桓公时期,管仲就意识到等级观念浓厚的周礼不适合国家的长远发展,因此管仲在施政过程中,创立了“齐法家”思想,引入了公平竞聘的观念,这使得齐国非常有活力,并一跃成为了春秋第一霸。

虽然随着齐桓公死后几个儿子争权夺利导致齐国霸业衰落,但法家思想的根基还在。待诸侯位置传至景公手中,其手下的名相晏婴依旧是“以法治国”的忠实拥护者,也是法度的坚决捍卫者。

当听说齐景公被孔子的两句话忽悠爽了,准备违反法度给孔子加官进爵,晏婴着实不答应,于是赶忙进谏,并历数孔子的四大罪状:

1.这些儒者能言善辩不能用法度来规范;

2.高傲自大自以为是,不能任用孔子们来教育百姓;

3.崇尚丧礼尽情致哀,破费财产厚葬死人,不可将其形成习俗;

4.四处游说乞求借贷,不可以此治理国家。

为了证明自己所言非虚,晏婴还补充说:“自从圣君贤相相继去世,周王室衰落之后,礼乐残缺有很长时间了。如今孔子却盛装打扮,繁琐地规定尊卑上下的礼仪,举手投足的节度,连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能完成孔子的礼乐。国君打算用这套来改造齐国的习俗,恐怕不是引导小民的好办法。”(以上均选自《史记·孔子世家第十七》)

从晏婴的一番辩驳中可以看出:晏婴对孔子的尊卑礼仪、细致入微的节度是深恶痛绝的;对孔子的崇尚丧礼、破费钱财厚葬死人实在是觉得不齿,这些违背生存所需的礼仪、习俗早已被淘汰,为何还要再翻出来大力提倡呢?显然孔子的所作所为就是搞历史倒退。

一席话惊醒梦中人,齐景公也发觉了问题的严重性,于是后面虽然还接见了孔子,但不再问孔子为政之道。而且借着齐国大夫想要谋害孔子的由头,对孔子下了逐客令:“我老了,不能用你了。”孔子只好再次离开齐国,返回鲁国。

试想一下,如果没有晏婴的一番辩驳,以及对孔子四大罪状的历数,以孔子的人性探知本领,必然将齐景公哄得晕头转向,进而力排众议将其提升为大夫,并全面宣传孔子的治国思想。到时候,孔子就提前700年成为圣人了。

好在有晏婴的及时提醒,齐景公恢复理智,将其逐出了齐国,这使得圣人晚来人间700年,也因此营造出了一个思想迸发、百花齐放的春秋黄金期,也成就了后来的第一个盛世——文景之治。