当我们追溯至上世纪70年代初那段历史的尘封角落,会发现一处鲜为人知却又震动中外的外交插曲。那时的新中国正沐浴着国际格局重塑的曙光,外交事业如同疾风中的劲草,顽强生长并试图在全球版图上描绘崭新的坐标。

1972年,中国与希腊建立了正式外交关系,开启了东西方文明之间的一扇友谊之门。在这背景下,一位名叫周伯萍的资深官员,以其独特的身份和丰富的资历,被委以重任——成为中国驻希腊首任大使。然而,仅仅一年后的一个意外事件,使得这个看似平常的外交任命变得不同寻常,也让中国外交史上烙印下了一场刻骨铭心的“雅典事件”。

周伯萍,一个在中国建国之初就展现出卓越才华的名字,他的身影活跃在粮食工作的第一线,深受周恩来总理赏识与倚重。周伯萍并非典型的外交官出身,但他凭借自己在政务上的干练和果断,被赋予了开拓欧洲外交新局面的重任。然而,外交世界对他而言既是机遇也是挑战,尤其是在语言和专业知识的学习上,他面临着重重困难。即便如此,周伯萍依然以昂扬的姿态走上了这条未曾涉足的道路,决心为新中国的外交事业添砖加瓦。

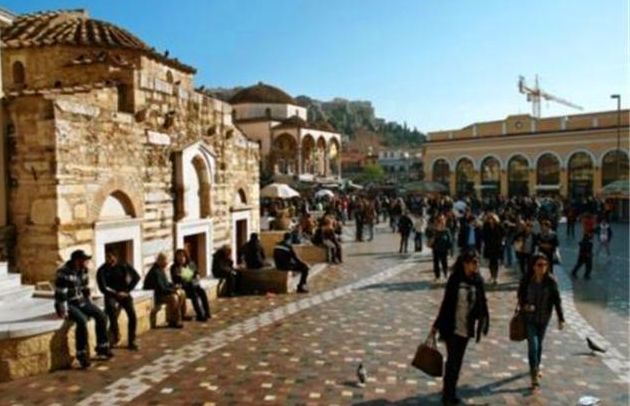

1973年春末夏初,雅典城沉浸在地中海的阳光与海风之中,此时,中国与希腊的外交合作正逐渐升温,希腊副首相的访华计划提上了日程。周伯萍带领团队紧锣密鼓地筹备接待工作,力求每个环节都能彰显大国风范。然而,就在这个节骨眼上,一场本可避免的误会酿成了国际瞩目的外交风波。

5月的一个普通日子,由于随员对当地外交环境不甚熟悉,加上沟通协调的疏忽,周伯萍竟误入了雅典市区内的一座建筑——那是以色列的外交代表处。当他在毫不知情的情况下与以色列方面人员进行了简短交谈时,或许尚未意识到这场偶然的接触已经触发了一场外交危机。很快,消息不胫而走,国际媒体纷纷报道,有的甚至夸张地宣称中国大使亲自前往祝贺以色列国庆,这无疑是对中国一贯秉持的外交立场的一种误解和扭曲。

此事件在国内引起轩然大波,中国政府迅疾作出反应,周伯萍被火速召回北京接受审查。周恩来总理听闻此事,心中的震惊与愤怒交织,他不仅对事件本身感到痛心疾首,更为周伯萍身为周家人的失策行为感到无比惋惜。一句饱含沉痛的“周门不幸”,背后蕴含的是对家族声誉受损的深深忧虑,更是对一名信任有加的同志犯下如此重大失误的痛惜之情。

关键时刻,毛泽东主席展现了高瞻远瞩的政治智慧和宽广胸怀,经深入评估后决定对周伯萍予以宽容处理,保住了他的大使职位,并继续指派他负责欧洲和非洲地区的外交工作。此举既体现了领袖对错误者的包容与期待,也展示了我国在处理外交事务时的公正与理性。

“雅典事件”虽给中国外交带来短暂的阴影,但它也成为了一个深刻的教训,警示着每一位中国外交官,“外交无小事”,任何微小的举动都有可能牵动全局。周伯萍痛定思痛,深刻反思,回国后更加严谨细致地对待每一次外交活动。在接下来的时间里,他以其扎实的工作作风和高超的外交艺术,在欧洲和非洲地区为国家争取了许多实质性的外交成果,证明了他能够从挫折中汲取力量,实现了个人成长与国家利益的双重提升。