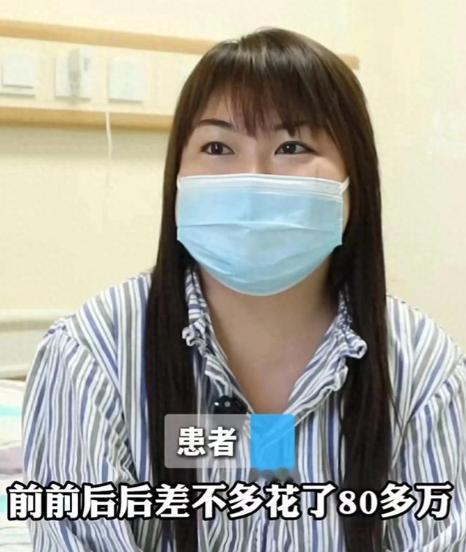

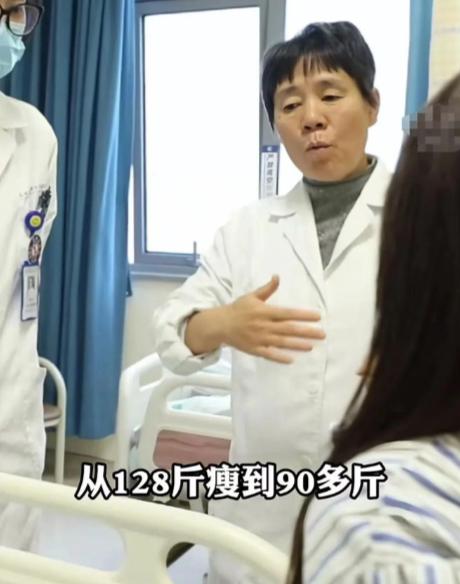

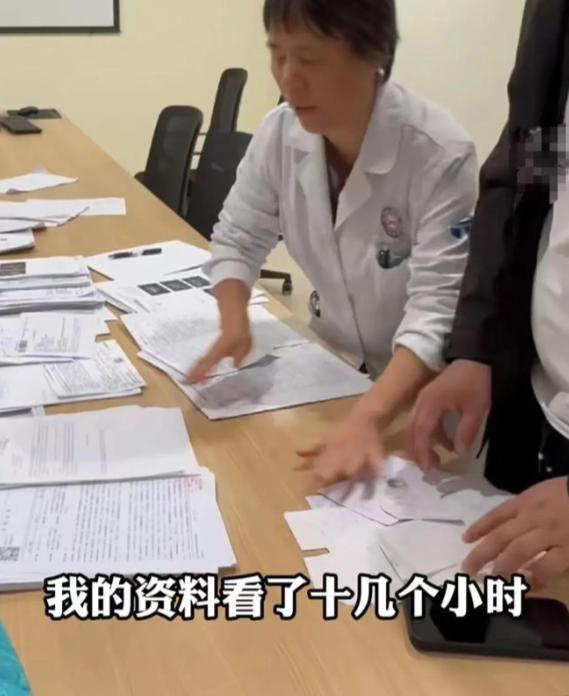

2024年,浙江一女子反复发烧一年多,为了治病花了80多万不见效,结果来到义乌求医后,医生花了十几个小时研究她的病例,而后一个举动惊呆众人,不料却找出问题所在,女子感恩称她为再生父母。 2024年,浙江一位刚过三十岁的女子小王,原本是家里最能撑事的人,谁想到却被一场说不清、查不明的怪病折腾得彻底垮了。 一年多来,她总是反复发高烧,吃不下东西,整个人迅速瘦了三十多斤,最严重的时候,全身骨头缝像被人掰开似的疼,呕吐得连胃里什么都没了,只能吐出胆汁。 家人不放心,带她跑遍了各地医院,县里的先看了不行,又往省里送,最后连北京、上海、广州的大医院也跑了个遍。 血液检查、CT、骨髓穿刺……只要医生说有必要查的,全都照做,检查报告一张接一张地出,堆起来都有半人高了。 可钱花了将近八十多万,病却一点没起色,高烧总是反反复复,有时候刚降下来不到两天,又烧得人整晚睡不了觉。 更让人头疼的是,每家医院出的结论都不一样,有说是免疫系统出问题的,有说是感染了什么罕见病毒,还有的干脆说查不出具体原因。 身心俱疲的小王一度想过放弃,她蜷缩在急诊留观床上,甚至无意中听见护士小声议论,说她“怕是撞邪了”。 整个家庭也濒临崩溃,丈夫辞工全程陪护,年迈的父母守着药罐子偷偷抹泪,就在这片绝望之中,小王刷手机时偶然看到一则新闻:杭州医学院附属义乌医院的风湿免疫科医生许彩青,治好了一位被多家医院放弃的狼疮患者。 这微弱的光亮,瞬间点燃了全家人最后的希望,他们揣着仅剩的两万块钱,连夜奔赴义乌,诊室里,许彩青医生面对着小王和那叠半人高的病历,眉头紧锁。 不过,她没有立刻开出新的检查单,而是做了一个让在场所有人都感到意外的决定,她对面前这个面色蜡黄、形容枯槁的女子说:“这些报告我得重头捋一遍,你信我,我们死磕到底。” 许医生让小王住了院,自己则一头扎进了资料室,接下来的十几个小时,她白天处理完常规工作,晚上便把自己“锁”起来,与那堆积如山的病历和报告单较劲。 她将小王近三年来上千个指标的波动数据一一抄录、比对,把二十多次用药记录做成彩色的时间轴,试图从中找出被忽略的蛛丝马迹。 办公室的咖啡凉了又热,许医生熬得双眼布满血丝,最终整理出长达十一页的手写分析报告,她的目光最终锁定在血常规里几个不起眼的异常箭头上,反复画了十几次红圈。 她还发现,一年前某次血检中,小王的“血清铁蛋白”数值曾一度飙升到正常值的上百倍,但在十几家医院的诊断中,这个关键指标竟都被当作普通炎症反应而忽略了。 更重要的是,许医生在初诊时就敏锐地注意到,小王指甲周围有细微的鱼鳞状脱屑——正是这个看似微不足道的细节,让她将诊断思路坚定地引向了免疫系统。 凌晨三点,资料室的门开了,许彩青捏着那十一页分析,声音沙哑却异常有力:“找到了!你这不是普通感染,是风湿免疫病里的硬骨头——成人斯蒂尔病!” 许医生解释,这种罕见的免疫介导性炎症疾病,伪装性极强,关键指标又常常被忽视,她指着分析图说:“病毒细菌感染的发烧有规律,但免疫系统自己攻击自己引起的发热,就像野火,扑不灭也烧不尽。” 明确了病因,治疗方案却出乎意料的简单,甚至让人有些心酸。许医生果断停掉了之前所有的抗生素,转而用上了精准的免疫抑制剂。 奇迹很快发生:三天后,折磨小王一年多的高烧首次降到38度以下;半个月后,她恢复了食欲,能自己下楼晒太阳;一个月后,小王顺利出院,彻底回归了正常生活。 复查那天,康复后的小王情绪激动,见到许医生时“扑通”一声跪倒在地,抱着她的腰哭喊:“您就是我的再生父母啊!” 谁能想到,困扰她一年多的疑难病,最后竟是在一位医生连续十几个小时仔细分析资料、逐条比对检查数据后,才找到了真正的病因,病情也因此迎来了转机。 这个结果让人欣慰,也让人唏嘘,它不光是一个医学案例,更揭开了当今医疗体系中一个令人尴尬的问题。 小王整个求诊过程中,她去了二十多次医院,其中有十六次,医生和她说话的时间不超过十分钟。 很多检查单都是系统自动生成的,只要一挂号、一填症状,电脑几秒钟就打出一大串检查项目,医生几乎没仔细看过她的病情变化。 大医院看病人实在太多了,专家门诊一个上午要看上百个号,每个病人排到面前,医生顶多看几眼报告,说几句话就得往下一个赶。 在这样的环境下,能真正坐下来、静下心,认真去分析、挖掘那些隐藏在数据背后的蛛丝马迹的医生,真的不多。 一旦医生过于依赖系统、流程和标准化操作,病人就容易被当成一个个“标准病例”处理,但现实里,每个人的病情都可能不同。 一旦碰上复杂、不典型的病例,流程化的应对方式就会失灵,而真正能解开这些难题的,恰恰需要的是时间、耐心,还有医生的专业判断力。 信源:美丽浙江《谢谢你,挺身而出的医生》——新华网

冰山雪莲

碰到有钻研精神的医生是病人的运气

美 洲 豹•北德文斯克 回复 07-18 21:57

上次在医院看见墙上的锦旗我有些疑惑,在上海十几年了头一次看到,有这么好吗?自己就诊完之后才发现这医生对病人没有那么赶时间不耐烦,的确难得。

大森霖 回复 07-19 00:09

一时的好运叫运气,一世的好运才叫福气!

大松

门诊医生还能够和你说话10分钟,已经很不错了!!

闹闹 回复 07-18 16:40

5分钟都是超长了

用户10xxx08 回复 闹闹 07-21 04:52

一两分钟

用户10xxx15

门诊医生大都只对患者说话不会超过二三分钟!

123 回复 07-21 09:41

市立医院北区医生都很好 儿童医院简直了

回忆循环 回复 123 08-02 21:16

[哭笑不得]好好好,剖腹产认识的在母子医院,没有一个不给红包的,最少的都得给2000红包给主刀医生

随遇而安

排队两小时看病两分钟

笑看人生 回复 07-18 04:51

排队两个小时,算少的

用户57xxx52 回复 07-22 12:59

接受服务和充大爷是一回事儿?

我就是

忙是借口,说穿了是医术不行还有不负责任。

三观还算正确 回复 07-16 23:33

纯粹是不负责任的胡说八道

东海 回复 07-16 20:47

别看医院大,科室多,其实就那么点医生,数量太少病人多了肯定忙不过来

胸口碎大石

一旦医院停电,大部分医生都会失业

你咬我啊 回复 07-19 17:01

别在这忽悠人了,中医治大病就是扯淡,现在就剩下坑财害命了

你咬我啊 回复 07-19 16:58

就是坑蒙拐骗,坑财害命,狗都不用中医

感恩一生

真正有事业心或负责任的医生在全国少之又少。因为大多数的医院负责人都不懂医术。。。。。。!

forcewoo99 回复 07-16 15:49

就等董小姐当院长了

鼠标点击 回复 07-17 07:13

你是受了刺激?

白发三千丈

有的医生不让病人说话,埋头苦干开检查单子,然后看着单子套处方,处方优选贵的药,,,,,至于一次治得好治不好,其实并不重要,还有下次复诊

迷彩龙井 回复 07-16 22:20

病人说多了还不耐烦,要不就一句“你医生我医生?”真的,好的医生少,主要指的是有医德的医生。哪怕你技术差点,都可以后天弥补,要是没有那个医德,就想找钱,那就是送病人早死。

用户10xxx66

徐彩青医生了不起,是真正用心治病救人的好医生,为她点一百个赞!

了然

我手指甲被重物砸松动了,去了县医院,医生爱理不理的,就用碘伏擦了擦,又用酒精消毒然后就给包扎了一下,就给撵出来了,说没事儿,给你开几片止疼药,马上回去吧。我第二天真不放心,又去了市里一趟,医生仔细问了情况,让照了个x光,说是甲床撕裂,需要手术,然后办理住院,进行了缝合,三天后出院,六个月后新指甲完全长出来了,没留下后遗症。有的医生真心不适合干这一行,太敷衍了,就耽误了病人的病情,这对病人来说无疑是一个重大打击,弄不好会出人命

天逸 回复 07-22 10:32

小仙女吗 这个不是普通的事情 我还整个手指甲掉落的 怕什么

大敏万岁 回复 07-19 01:41

你被黑了,我以前修车被车轮挤了,中指指甲直接一半掉了,我当时工资低没管他,后来大概1/2年时间长得和正常的一样

一个老头

真大夫,好医生!

用户10xxx98

别的医生看检查单时间不会超过一分钟

_

我儿子老是咳嗦,还吐白痰,大夫不是说过敏,就是心里原因,化验做了一堆,开的药没有一个好使的,要是能碰到这样负责的大夫就好了!

用户12xxx89 回复 07-21 18:19

萝卜炖水?寒上加上。

用户12xxx89 回复 07-21 18:20

我估计层主已经吃过不少阿奇霉素了,不信你问问他。

阳光

这才是好医生

linda

所以现在就该搞医生评价制度,对病人负责看病不忽悠认真看病才好评,好评与绩效挂钩

纳税人的权利 回复 07-18 08:56

必须接诊

用户48xxx99 回复 纳税人的权利 07-18 09:55

可以建议病人转院,自述水平不够!

波叔

请患者将治好的经历与用药给每一个曾经给你看病的医生,认防以后此病例出现,会提高医生的经验,谢谢

荷塘青蛙 回复 用户48xxx99 07-18 23:41

不是“其他医生”,

用户48xxx99 回复 07-18 00:28

医生有病都可以自己治?不需要其它医生?

gdchan2017

仪器助长了伪医生。

ghost xp

都不知道该怎么赞扬这位医生了!太有钻研精神、医学技术也够高而且职业操守没的说!

linda

现在真的好医生真正为病人着想认真看病的医生不多了,庸医一大把

未来

医德医风当立

meinvyisheng

成人斯蒂尔病就是把别的都排除了,然后剩下这个病,俗称垃圾桶病

radio 回复 07-17 09:33

别管什么诊断,你就说康复了没,人家之前可是看了两年没效果的!

风雨 回复 07-17 05:30

嗯,一般医生不敢随便下这个结论

用户18xxx37

编吧,成人斯蒂尔病并不罕见,风湿免疫科医生都知道

诚者有信 回复 07-16 13:31

这可不一定,现在都是手机上挂号,病人不一定能准确的选对科室,外科医生真不一定能看好内科的病。我去看腿疼,怎么都想不通为什么要挂骨科

风雨 回复 07-17 05:29

真敢说话,你去问问有几个医生敢轻易下结论是成人斯蒂尔,你听说过不等于别人听说过,

细雨点滴

这就是西医的短处也是长处,去医院看病的人应该都留意到,医生几乎是不用接触病患,只是简单问几个问题然后在电脑一通啪啪生成检查单,拿到结果再一通啪啪然后电脑自动出现药品,医生全程不用动脑,直接打印开药就可以了。

1P震埼玉 回复 07-21 14:59

这叫现代医学,不叫西医。现代医学包含了中医西医,还有介入手术,联合手术这些,也包括有调理。很多中医吹就觉得中医调理怎么怎么好,容易断根等。实际上,能慢慢治的都不是急病,西医也有调理,但这方面肯定不及中医。而像联合手术这种恐怖的东西,中医就无能为力了,就比如,开胸手术的时候,介入医生也同时做介入,想想都可怕。所以中医吹讨厌就是这原因。

厚德是福

这样的医生太个个少了

路漫:

为白衣天使点赞👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

qq.com

现在大多数医生看病都是搞批发,5分钟一个病人,有多少误诊,没人承担责任!

用户10xxx28

假装是医生的太多,真正能治病,认真分析病状的,实在太少。

用户55xxx32

这医生对病研究确实用心,也很有责任医生。[点赞][点赞][点赞]

jin

问题中国现状就这样,医生都累成狗一样,哪里有空静心下来,不拼命干就干不完,不拼命干医院工资都没钱发

啦啦啦

排队两小时,其实最好的结果就是看病两分钟,因为这表示这是医生常见的病情,知道怎么治疗!要是医生一看就思考个不停,又问个不停,又给老专家打电话,让老专家来看一看,然后才给你开一堆检查单,…你最好的做法是想吃点啥赶紧吃点啥!未来几个月甚至半年,你估计都只能吃流食![滑稽笑]

轮回

很专业的医生,不像现在99.99%的医生都是问,完了输入电脑,电脑出药。

南若妖

假文章吧,医生可能有责任心不强,但业务能力也不会那么水。

forcewoo99

只能说这个病人运气好,遇到了个钻研技术的医生,现在的医生不读到博士根本没办法坐诊,读到了,不用设备就不会看病似得,我曾经有个朋友吃坏肚子,一个简单的肠胃炎,陪他去看,花了近2000,最后来挂瓶水就好了,这种病我都能看,就是不知道这些医生在干嘛

超濬

医者仁心,这样的好医生应该被评为“中国好人”。医生如果不是带着强烈的责任心去看病、治病,病人无疑是试验品、牺牲品。许医生让所有给小王看过病的医生汗颜,因为小王差点在这些貌似高明的医生治疗下夭折了,而这些庸医不是少数,他们缺乏的正是仁心。

元宝

运气好

用户10xxx49

西医就是工业

岭南映山红

现在的公立医院都变成了功利了

海陆风

反正病好与不好与医生没关系,你排队了,医生给你开方子就行了!

用户14xxx93

其他的都试过了,就这个没试

用户10xxx44 回复 07-16 14:24

qa

且行且珍惜

大多数医生是:公式化治病,标准病例,按照惯例。

老胖

一上午看五十个号,你想想吧

芊回

这现象只能说现在的医院庸医太多,都忙着骗病人检查,乱开药,责任人不强,能糊弄过去就糊弄病人,真正的好医生太少。

用户10xxx60

这就是医院生意兴隆的根源,他们有医德有医术的话,又如何能刮大财。

只是一把钝镰刀

我去内科;和医生说胃胀不舒服,医生说都没说话,噢美拉唑肠溶胶囊,另外一个病人也是这种药,再后面一个也是这种药,感觉我也可以做医生,反正胃不舒服😖,都是奥镁拉唑。

用户10xxx86 回复 07-17 09:53

你把馒头片煲糊了吃,效果更好

看世间疾苦听人间百态

以前的中医讲究望闻问切,疗效好,来钱慢。现在多快,一项检查单就得几百文

用户10xxx81

医生的工资就这么多,治得好也不 加工资,治不好也不扣工资。 哪有心情和时间跟你墨迹。

用户10xxx03

疑难杂症难确诊很正常!

消闲之人

医生一是要有医德,二是要有医术,三是要有专业精神。但这样医生太少了,一般都是形式化治病,治的好继续,治不好顺其自然。像许医生这种专业精神医生不多。

小肉包

请问下是义乌哪家医院?我也是经常发烧伴随其他症状,很痛苦,四五年了,住院查不出来问题。

诚者有信 回复 07-16 13:46

仔细看文章,文中有说,杭州医学院附属义乌医院的风湿免疫科医生许彩青

沕ye 回复 07-17 11:16

你找这个医生就好了 百度一下 我刚刚看了 是义乌中心医院

老王

百度看病准确无误!

冰晶凌霄

大医院人多,很多医生都是凭感觉赶紧完成任务,只有事件少有的这种对医学热爱和严谨的的医生,才是世间最宝贵的“郎中”

随手

挂号费涨价了

笑看风云

不做回访的医生不是好医生

回到过去

所以医生也是可以被电脑取代的,因为什么都是拿数据说话,电脑最会分析数据了,医生很快被取代了

iamwlg1961

现在的医生很不负责任,挂号30元看病2分钟

人生如梦

现在很多医生带会门诊,10个医生都是收红包的,你没有几千块几万块钱红包,医生谁不理你,

古道

我开始自己治疗了,感觉医生不是不懂,她们就是故意不把你的病医好。我这个人有个有点,第一次感觉不对的,绝不会被忽悠第二次。换一家医院难道很难吗?,总结他们的说法,我的判断半他们准。

夜幕*猫咪*忧

医生谁不想仔仔细细问病人,把病人治好,提升自己的知名度,不是你们都感觉不爽,医生为了挂号费和提成么?那么现在规定,医生与病人交谈的时间不得低于半小时,24小时能治48人(假设医生都是怪物,不吃饭不睡觉),超过的排到第二天。以现在医院为例,去看看吧,你想看病?可以,一个礼拜后吧,你等的及吗?我就纳闷了,这些难道不是我们自己造成的吗?开少了检查,最后因为没发现病因导致问题 家属来讹人,开了多了检查 说是无用,嫌浪费钱。急性心肌炎和普通发烧感冒一模一样,前者死亡率高达百分之九十,心电图要不要开?ct要不要做?如果检查结果好的,你是不是就觉得没问题瞎开?除非是头疼开脚的那种风马牛不相及的检查,要不然,你们怎么就陷入这么一个怪圈:检查了,一定要查点病出来,才是花钱花到刀刃上?第二个,也是本文出现的情况,动不动优先怀疑医生为了提成疯狂叫号,一个人只看几分钟。那安排时间长一直轮不到你,你看不到了,你会叫吗?要知道,几乎看病的百分之90都是风寒感冒细菌感染,就这样,医生每个都累的要死,很多病人还顺序下移,上午变下午,下午变晚上,真的要笑死我了。都想轮到别人赶紧看完,轮到我自己能仔细问一遍,可能吗

用户10xxx49

人的福气之一:就是能遇到有医德医术的好医生。喜欢求神拜佛的人,在祈祷里必须有能遇到好医生这一项。

不要问我

医生本来应该有的样子,却给资本医疗磨灭了!

大头原原

这病似乎诊断不用这么费劲吧

爱人民

所以不要迷信大医院,但这类少见病弄明白了,确实有运气成分

用户17xxx98

这样的医生少,而且还挣不到提成

用户12xxx80

内科病因确诊,正是中国西医的短板!

老强巴

吹义乌医院的有好几个版本,义乌小商品确实牛,难不成医院还能牛过北,上,广

诚者有信 回复 07-16 13:38

这个不一定啊!我一台打印机,官方售后说报废了,要换主板,我自己啥都没换搞好了,不是我多厉害,只是有些人真的就是滥竽充数,大医院也有这样的。

D L M

一百字讲完的事,编个又长又臭的故事

4005

到成都华西医院,99挂号费,进去到被医生不耐烦的语气赶出来只有不到两分钟,送的一大叠检查单只看了一张确诊的单,其他的不看,并且看这单的时候就给助手下指令开药,专门看了时间,进门到出门不到两分钟,意义何在,确诊随便找个医生都可以,开的药只是量大而已贵

大海

时间就是金钱!现在的医生都在为钱忙!

春风拂面

大部分医生都是不负责任的,只看检查结果,懒得分析病情。

用户10xxx12

一分钟不到就打发了,去检查去吧!一大堆的检查项目折腾的你精疲力尽,然后,一大堆的药,拿回去吃吧!

王者

这种钻研的精神值得敬佩,好医生,说明医德高尚。

tong

这也说明了中国目前医生的悲哀,他们是医生吗?

大盛

现在大部分医生都是没钻研精神的,大部分都靠医疗机械,离开了医疗器械啥都不会,不会动脑子!!!

用户14xxx18

当下庸医越来越多!

深色 夜

写这种文章让我怎么信!哎[doge]

用户12xxx45

以后看病用AI,比大部分医生管用!

看看就好

运气,什么时候来,自己是无法预测的!恭喜来了!你好了!

飙泪狂奔

医院是流水线,三分钟一个,还挺贵

千年等一回

在中国现在的医院里找一个有医德医风好的医生那真的是凤毛麟角!比上天还难!

用户10xxx83

现在门诊的医生就是专家医生值班,门诊挂号10块钱,人家才不打算深入,你挂几百的专家,马上研究清楚为止

感觉中华

干嘛不让迪普西可查一下呢?三秒钟出结果

高老八

专家他妈个蛋!狗求不是!

用户14xxx61

中国的医院有很多已经病入膏亡,那是什么医生,分明是靠按常规的机械看病,根本跟公司上班族一样,迟到罚款,其余免谈。

飘魂之中

中医和中国手工艺一样,一个字慢,两个字精稳。她要是去有十几年的私人中医门诊应该没那么难医。不是迷信中医,而是40年前见过真的会望闻切的中医,不是中医院的中医。现在这样的老中医很少见了,骗子的多。

用户10xxx25

说句实话,中国的大医院都在忙着捞钱,哪里有时间静下来心来研究每一个独特的病例呢?医院出了错有一百种办法推却责任,只有那些小一点的医院可能会做病例分析

用户10xxx63

能不能找前些个名医索赔?(误诊乱诊)?

小推车

真的好医生太少了,只知道赚钱捞好处,为病人着想的医生很少,按流程看病,按拍片单子配药,全程自己不动脑子

但愿如此美好

百分之99的医生都依赖检查报告单敷衍了事,这个人恰恰就是例外。真是个好医生!

伊妮宝贝

一个医生一天接诊几十上百个病人,就是扯淡

眼科专家

有没有觉得医生就是流水线工人,叫号,开单,缴费,检查,看结果,开药,办住院。每个流程都有专门的工人等候,而我们就是传送带上的物品。一遍遍过手,最后钱没了,换了一堆不知道能不能吃完的药。

星空传奇

现在的大部分医生都是开一堆单子检查,然后就是拿检查单开药,根本就不了解病人真正的病因。

用户15xxx97

许大夫真正的白衣天使

雨音

如今的好医生真是凤毛麟角!为许医生点赞![点赞][点赞][点赞]

张鸿钧侃百科

看来现在大部分的医生水平都不行啊,首先我不是专业学医的,我对免疫缺陷疾病最初的认知就是中学课本上的系统性红斑狼疮,但是我看前面她症状和系统性红斑狼疮这么像我就在想她这个是不是免疫缺陷疾病[doge]以后大量4+4流入医院的话,医生的水平还要进一步下降

wzh133154

现在的医生离开议器就看不了病,什么都不是

用户56xxx70

八十万没查出来,你还查个屁啊,有事也没希望

fclnana

现在负责的医生太少了,多数都应付了事。

缙云山

现在的医生大多数都是“电脑🖥️数据”医生。

用户18xxx42

这种医生比大熊猫还少

大师兄说的对呀

现在医生,有几个好好看病的,都是看结果,随便一看完事