1971年冬,内蒙古赤峰郊外,邮电职工王师傅开着邮车行驶在荒无人烟的雪地上。突然,他发现皑皑雪地上好像有什么东西在蠕动,他吓了一跳,赶紧下车查看,结果发现竟然是一个冻僵的老人! 1971年寒冬,内蒙古赤峰郊外风雪肆虐。邮电职工王占奎驾驶邮车艰难行驶在茫茫雪原上,车灯勉强刺破厚重的雪幕。 突然,一片异样的起伏引起了他的警觉——皑皑雪地上,竟有个几乎被掩埋的人形轮廓在微弱挣扎。 王占奎立刻停车查看,发现一位冻僵的藏族老人。他毫不犹豫地将老人抱进驾驶室,抓起冰冷的雪团用力搓揉老人僵硬的手足。 近一小时的持续施救后,老人终于恢复意识,虚弱地表明自己是一位云游喇嘛。王占奎果断改变行程,驱车将老人送往最近的牧民定居点。 在牧民的蒙古包里,一碗滚烫的姜汤让老喇嘛彻底缓过劲来。当王占奎准备重新踏上邮路时,老人颤抖着从怀中取出一个骨质小盒。 盒身以镀金铜片精巧拼接,盒盖上两颗红宝石在炉火映照下流转着温润光泽。老人执意将盒子塞进王占奎手中,用生硬的汉语反复强调这是开光圣物,能护佑恩人平安。 面对这份突如其来的馈赠,朴实的王占奎几番推辞未果,最终只得收下。回到家中,他将盒子随手塞进军大衣口袋,这件大衣随后被遗忘在储物间的角落,一放就是二十年。 1991年冬季大扫除时,尘封的军大衣被重新翻出,那个骨质小盒随之滚落在地。王占奎好奇地拂去积尘仔细端详:精巧的骨片拼接工艺与暗红宝石的光泽,暗示着盒内可能藏有贵重物品。 撬开盒盖后,里面竟填满灰白色硬蜡。王占奎耐着性子用工具层层剥离,蜡块深处突然显露出一颗淡黄色石珠,仅比豌豆略大。 反复观察后,他略带失望地将石珠随手丢进客厅鱼缸。 随后几个深夜,王占奎起夜时总瞥见客厅有幽光浮动。最终他确认光源竟来自鱼缸——那颗不起眼的石珠在黑暗中持续散发着柔和的绿色荧光。 这个发现让他寝食难安,他翻遍各类书籍却找不到合理解释,最终决定前往天津珠宝检测中心寻求答案。 在天津实验室里,资深鉴定师李世伟初见夜光现象时也大为震撼。经过密度测试、导热试验和硬度检测,初步认定这是一颗天然夜明珠。 检测报告明确标注:“具强磷光现象,鉴定为天然夜明珠”,李世伟等三位专家郑重签名确认,并给出3000万至5000万元人民币的估价参考。 当王占奎还沉浸在震惊中时,李世伟却紧急来电告知:一位薛姓地质专家对结果提出质疑,鉴定报告暂时冻结。这场突如其来的波折让王占奎决定寻求更权威的检测。 2009年7月,他将石珠送至中国地质大学(武汉)珠宝检测中心。 科研人员采用了更精密的X射线衍射技术。当仪器启动后,检测图谱上赫然显现出六条独特的衍射线——这是六方晶系矿物的典型特征。 进一步分析表明,石珠内部含有罕见的硅酸鹽矿物成分,其磷光特性源于特殊的晶体结构。最终报告确认:这是一颗极为稀有的陨石成因夜明珠,形成于地球之外的特殊环境。 历史记载中,夜明珠自古便是帝王秘藏。《史记》载秦始皇陵“以夜明珠为日月星辰”;清宫档案证实慈禧下葬时口含夜明珠护体。 而陨石夜明珠在全球范围内仅存数颗,科研与收藏价值难以估量。这颗直径仅1.5厘米的石珠,被专业机构保守估值2500万美元(约合当时人民币2亿元)。 面对收藏家2亿元的现金求购,王占奎展现出惊人的清醒。他婉拒了所有交易请求,郑重决定将夜明珠捐赠给山东汶上宝相寺佛教文化圣地。 在捐赠仪式上,这位老邮电工人平静表示:“物归有缘处,心安即是家。”这份超脱源于他隐秘的过往——档案显示,王占奎实为抗美援朝战场归来的战斗功臣,退伍后深藏功名在基层服务数十年。 那颗曾在雪夜结缘的夜明珠,如今静静陈列在宝相寺的佛光殿内。 玻璃展柜下的标签简洁记录着这场跨越三十年的奇遇,而灯光熄灭后,珠体依然如宇宙星尘般,在黑暗中恒久散发着温润而神秘的光芒。 参考信源: 《赤峰邮电志》1995年版,内蒙古人民出版社 中国佛教协会官网《宝相寺馆藏文物档案》

用户49xxx91

国宝级文物理应国家保管,文章中的主人翁做的非常正确!此宝物乃喇嘛相赠,文章中的主人翁又捐赠于佛界,从佛界来又归佛界去!无贪念者必无灾祸!当年被救老喇嘛相赠所言:此物为开光之物必保恩人无恙,文章中的主人翁又把宝物捐赠会佛界!善因善果,后世无灾无难!

游龙16-6-19

应该作为传家宝

不忘初心

点赞,

二师兄

活的通透,知,怀璧之罪。

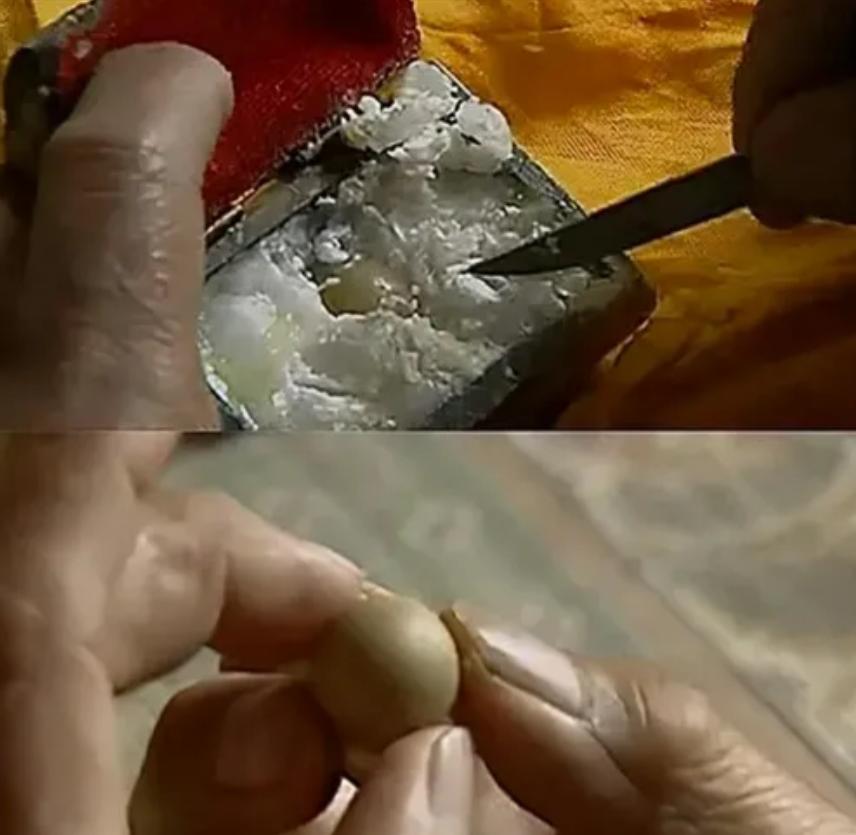

快乐的狼

凡人真留不住这东西,说不定会引来杀身之祸,因为他太值钱了

@武哥

狗屁,赤峰有藏族人?

。。我 !?

可惜了,捐给了吃人不吐骨头的佛门!

千儿

你不捐试试?

武寒旭

大和尚将宝物送你,你将宝物送出,我看不妥,但我还想不出为什么。

雾蒙蒙

什么豌豆这么大

传承

因果皆有缘,

用户10xxx89

还有人信夜明珠?

大兵

故事不错

用户18xxx30

还好没坑你,遇到好人了[点赞]!