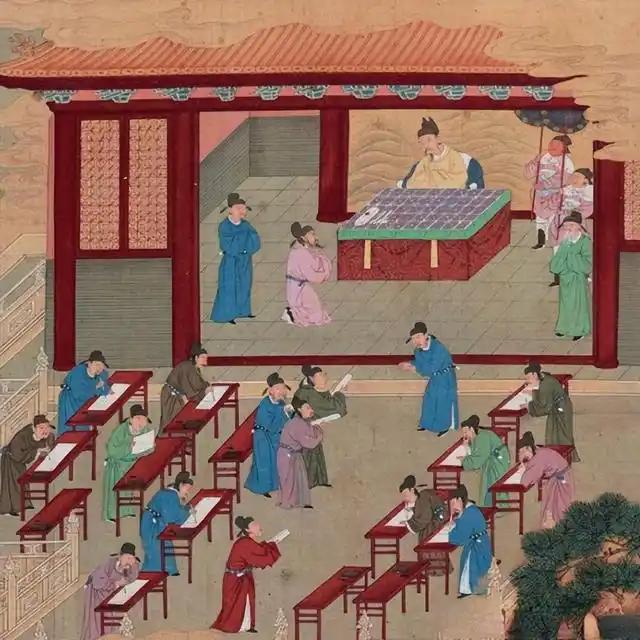

想知道古代考试防作弊有多狠?宋朝绝对是巅峰!为了让科举公平,他们从考前到考后,想出了一套又一套严密的招数,简直把漏洞堵得死死的。这套办法不仅让元明清三代都照着学,就连现在的考试制度,都能从里面找到影子。 宋朝科举制度在防弊体系上的创新,标志着中国古代人才选拔从“人治”向“法治”转型的关键一步。通过弥封、誊录、别头试等制度设计,宋朝构建了以程序隔离为核心的公平保障机制,不仅推动了社会阶层流动,更成为现代考试制度的源头。 宋太祖赵匡胤通过“杯酒释兵权”削弱武将,确立文官主导的治理体系。科举成为吸纳寒门精英、制衡地方势力的核心手段。防弊制度的完善,旨在确保选拔权牢牢掌握在中央手中。 北宋立国后,为打破唐末五代藩镇割据局面,亟须通过科举吸纳寒门精英,构建“皇帝—士大夫”共治体系。宋太祖“杯酒释兵权”后,科举成为官僚选拔主渠道,但门阀残余势力仍试图通过舞弊维持特权。 防弊制度的完善,实质是皇权与贵族博弈的产物。此外宋朝印刷术普及与教育扩张,使知识传播突破门第限制,平民子弟应试比例大幅提升。防弊制度通过程序公平保障寒门权益,客观上推动了教育投资的社会化。 理学强调“天理”与“格物致知”,主张通过制度规范实现社会秩序。二程提出“天下事唯以道理为主”,为科举防弊提供了伦理支撑,使程序公平成为“天理”的具象化。科举程序的技术化改进,体现了宋朝知识分子对“公天下”理念的制度化追求。 范仲淹“先天下之忧而忧”的精神,也反映士大夫阶层对公平政治的追求。由于科举及第者可以获得大量的政治和经济特权。“登上第者,不数年,辄赫然显贵矣”。 一旦中举功名利禄随之而来。因此宋朝参加科举人数众多,而录用的名额十分有限,于是一些考生想获取功名就会采取作弊手段。 宋朝防作弊体系通过技术隔离、权力制衡与社会动员,构建了古代世界最为严密的考试公平保障机制。其核心作用不仅在于遏制舞弊,更在于重塑了人才选拔的逻辑——从“以门第取人”转向“以才学取人”,推动了社会流动与政治整合。 宋朝防作弊体系是中国古代制度文明的杰作,其通过程序隔离保障公平的理念影响深远。然而,技术性制度无法单独解决结构性社会矛盾,这一历史经验提醒我们:公平的实现既需科学设计,更需与政治、经济、文化的整体变革相配合。 巡查制度与连坐法作为宋朝科举防弊体系的重要组成,通过刚性监督与柔性威慑的结合,极大提升了考试公平性。尽管受限于技术条件与社会结构,其“以制度约束人性”的核心逻辑,仍为现代考试监督机制提供了历史镜鉴。 宋朝科举防弊体系通过制度创新,将儒家“天下为公”理念转化为可操作的治理技术。尽管存在时代局限,但其以程序约束权力、以技术保障公平的理念深刻影响了后世制度,成为现代考试匿名阅卷、回避原则的历史源头,在科举废止百余年后,宋朝防弊智慧以新的形态继续参与着人类制度文明的构建。