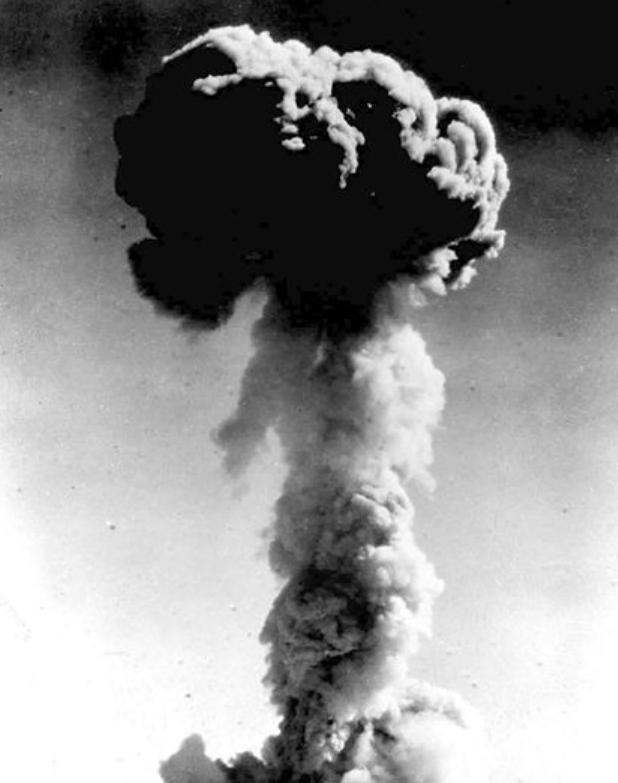

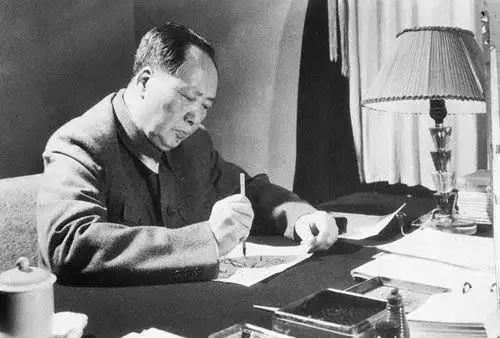

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?” 对于毛主席的问题,高碧岑沉默了。但毛主席的回答,充满了中国式的哲学和战略定力。他没有去分析三国结盟的可能性,也没有去计算兵力对比,而是说了三句话:“深挖洞,广积粮,不称霸。” 这九个字,现在听起来可能觉得有点“土”,但你细品,这背后是多大的智慧。 “深挖洞”,是底线思维。说白了,就是做好最坏的打算。你打你的原子弹,我打我的手榴弹。把家底守好,把基本盘稳住,任你风吹雨打,我自岿然不动。这是一种基于人民战争思想的极限生存策略。它告诉世界,想征服中国,你得做好陷入汪洋大海的准备。 “广积粮”,是生存之本。手里有粮,心里不慌。国家得有足够的实力,人民得能吃饱饭。经济基础决定上层建筑,一个强大的、自给自足的经济体,是应对一切外部压力的底气。 “不称霸”,这是最关键的,是政治上的破局之道。你不是要围堵我吗?那我就团结一切可以团结的力量。我不跟你玩两极争霸的游戏,我走我的“第三世界”路线。我跟亚非拉的穷兄弟们交朋友,我们有共同的被压迫经历,有共同的发展诉求。这就叫“把朋友搞得多多的,把敌人搞得少少的”。 毛主席的答案,不是兵对兵、将对将的硬碰硬,而是一套组合拳。军事上做最坏的准备,经济上做最足的储备,外交上走最宽的道路。 这套逻辑,在当时那种极端困难的情况下,帮助中国顶住了压力,走出了自己的路。 今天,北边的俄罗斯,已经不是当年的苏联。因为共同的战略压力,中俄关系现在是“上不封顶”。两国在能源、军事、科技等领域的合作越来越深。比如,西伯利亚的天然气管道源源不断地输送着能源,两国海军的联合巡航也成了常态。从这个角度看,北方的威胁已经很大程度上转变成了战略协作的伙伴。 再看南边的印度。这确实是个复杂的邻居。2020年加勒万河谷的冲突,让两国关系一度紧张。直到今天,边境线上依然是重兵对峙,这是不争的事实。印度一方面加入了有美国、日本、澳大利亚的“四方安全对话”,摆出了制衡中国的姿态;另一方面,它又是上合组织和金砖国家的一员,和中国在很多国际事务上又有合作。印度追求的是大国战略自主,它既不想成为任何国家的附庸,也想在东西方之间左右逢源,谋求自身利益最大化。 所以,说印度会不顾一切地联合他国对中国开战,可能性不大,但它在边境上持续制造麻烦,牵制中国的精力,这是完全可能的。 东边的日本,情况也很微妙。作为美国在东亚最重要的盟友,近年来它在军事上小动作不断,配合美国的“印太战略”,在台海、东海问题上屡屡挑衅。但是,中日之间的经济联系实在太深了。根据2024年的数据,中国仍然是日本最大的贸易伙伴。日本的汽车、电子产品、精密仪器,大量销往中国市场。真要撕破脸,对它自己的经济也是“杀敌八百,自损一千”。 2025年的局面,比1969年复杂多了。不再是简单的敌我矛盾,而是合作与竞争并存,牵制与依赖共生。大家都被绑在全球化这张大网里,谁也别想轻轻松松地“脱钩”。 那么,面对这个新局面,我们当年的那九个字还管用吗? 不仅管用,而且还演化出了全新的内涵。 “深挖洞”,不再是挖防空洞了,而是挖技术护城河。把核心技术掌握在自己手里,这就是新时代的底线思维。 “广积粮”,也不只是储备粮食,而是构建一个强大且有韧性的经济循环体系。我们提出的“双循环”战略,就是要打通国内大市场,同时保持高水平的对外开放。这种“粮食”,是全球化的市场、资源和共同利益。 “不称霸”,演变成了推动构建人类命运共同体。我们不拉帮结派,不去复制冷战式的阵营对抗。我们提供的不是霸权,而是一种新的、更公平的合作可能性。 从1969到2025,半个多世纪过去了,中国应对外部挑战的底层逻辑,其实一脉相承,那就是:办好自己的事,走好自己的路,交好自己的朋友。 我们最大的安全感,来源于14亿人民对美好生活的向往和奋斗,来源于我们不断增强的综合国力,来源于我们始终站在历史正确一边、站在人类进步一边的道义自信。