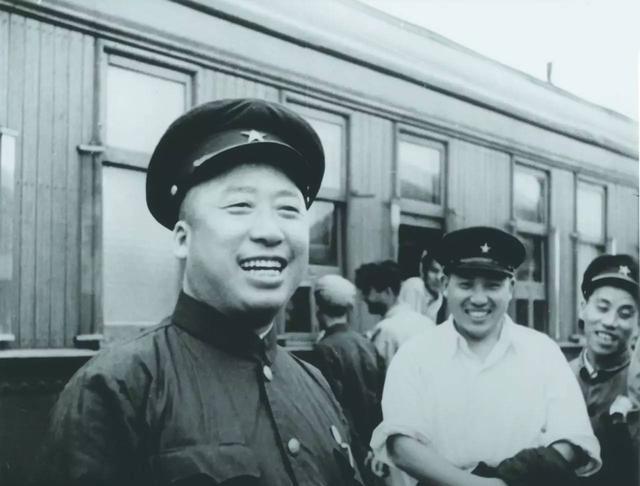

1959年的一天,受到错误批判的原总参谋长粟裕,在海军司令员肖劲光的陪同下,来到了杭州。刚刚安顿好,同在杭州休养的铁道部长滕代远便准备过来看望他,担心他想不开,想开导一下。 粟裕1907年出生在湖南会同一个侗族家庭,早年家境一般,他小时候就对社会不公敏感。1924年他考入湖南省立第二师范学校,在那里接触进步思想,积极参加学生运动,还结识了滕代远这样的前辈。 1927年他加入中国共产党,很快投身南昌起义,随部队转战各地,经历了湘南起义后上井冈山,当起连队政治指导员。 红军时期,他从师长干起,指挥赣南闽西游击战,多次突围敌军包围,利用地形设伏,缴获不少装备。抗日战争时,他领导新四军在苏中开辟根据地,破坏日伪交通线,扩大解放区。 解放战争中,他统帅华东野战军,参与苏中、宿北、鲁南、莱芜、孟良崮、豫东、济南、上海等战役,还在淮海和渡江战役中发挥关键作用。1955年授大将军衔,任总参谋长,负责军队战略规划。 1958年军委扩大会议上,他受到错误批判,被扣上资产阶级个人主义帽子,主要指责他反领导、要权、告洋状,之后调任国防部副部长和军事科学院副院长,不再接触部队。这件事直到1994年才彻底平反。他一生身经百战,贡献突出,1984年在北京逝世,享年77岁。 滕代远1904年生于湖南麻阳苗族家庭,童年帮父母干农活,1923年考入湖南省立第二师范学校,阅读马克思主义书籍,组织同学辩论社会问题。 1924年加入中国社会主义青年团,次年转为党员,在长沙领导农民协会,动员抗捐抗税。1928年他参与平江起义,组建红五军,任政委,率部上井冈山与主力会合,任红四军副党代表,巡视营地,检查士兵装备,主持作战会议。 红一方面军成立后,他任副总政治委员兼红三军团政委,指导政治教育,监督纪律。新中国成立后,转入政务,任铁道部长,巡视铁路工地,推动线路建设和机车维护,组织抢修轨道,确保运输顺畅。 三人早年关系源于井冈山时期,滕代远作为红四军副党代表,常到基层检查,粟裕在纵队任指导员,两人巡视哨所,交流部队管理经验。 红一方面军组建后,滕代远负责高层政治事务,粟裕指挥红一军团部队,两人多次在作战会议讨论战术,协调行动,确保前后方配合。 肖劲光虽在不同战区,但通过信件和会议保持联系。粟裕一直称滕代远为老首长,尊重有加。抗日和解放战争中,他们各自岗位,但战友情谊未断。 新中国后,滕代远转铁道,粟裕和肖劲光在军中,偶尔互通信息。1959年事件中,这种情谊体现得淋漓尽致,粟裕坚持拜访滕代远,就是因为视他为上级,不愿失礼。 1959年春,粟裕因1958年军委会议错误批判,身体不适,经批准去南方休养。海军司令员肖劲光主动陪伴,先到广州海口等地散心,后转杭州。 3月18日抵达后,安顿在招待所,消息传到同在杭州养病的铁道部长滕代远耳中。他考虑到粟裕近期经历,准备亲自拜访,提供安慰。 粟裕闻言拒绝,坚持自己是来拜访老首长的,不能让滕代远先来,那样不尊重。两人商量后,决定次日行动。 次日一早,粟裕和肖劲光前往滕代远住所,三人落座,从旧事聊起,粟裕回忆红军时期滕代远的领导,滕代远询问近况,肖劲光补充海军细节。 谈话到中午,滕代远留饭,下午继续,夕阳时合影,粟裕站滕代远身旁稍后位置。直到晚上才告辞。这次会面体现了革命同志间的谦逊和情谊,粟裕坚持原则,避免失礼。