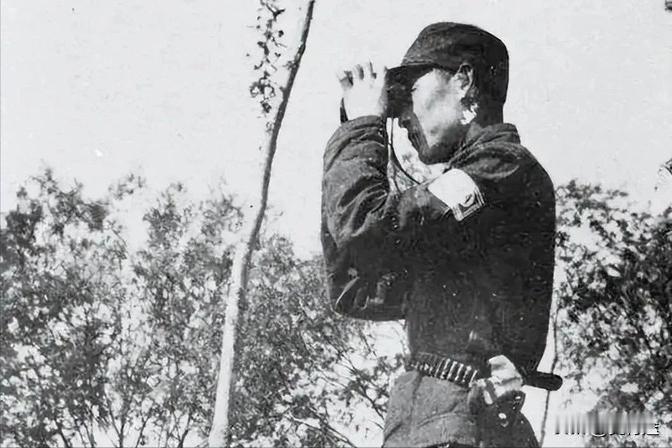

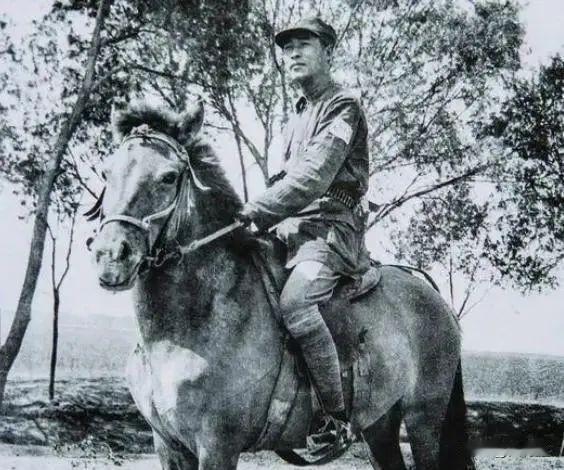

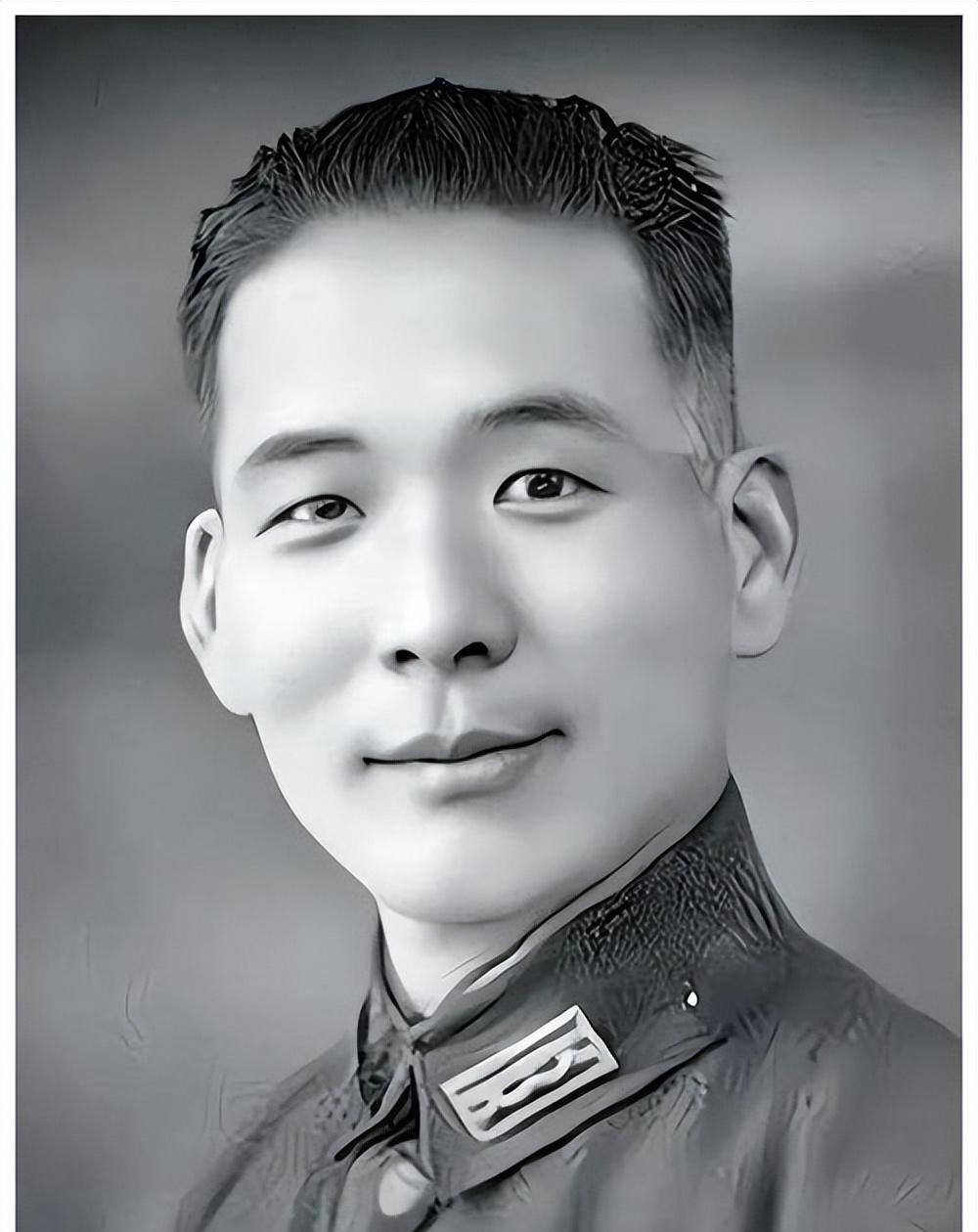

如果彭雪枫不牺牲,55年能授什么军衔? 如果不是1944年流弹来得太突然,彭雪枫的名字,很可能会出现在1955年的开国授衔名单里,还是靠前那一列。 那一年是新中国军制确立的第一年,军功簿子摊开,每一位将领的履历、战绩、资历都要拿出来摆在桌面上,一笔一笔清算、核实、对比。 到最后评出的十位大将,个个都是千锤百炼的野战主官,能打仗,也管得了人。 但这十个名额,不是一开始就定死的。 初期方案里有15人、13人版本都存在过,如果彭雪枫没死,很难说,这个名单会不会因他而多出一个。 当时的新四军里,七个师里出来的基本都进了核心序列。 第一师粟裕,是十大大将之一;第二师张云逸,军政全能,虽偏行政但军衔同样是大将;第三师黄克诚,也是大将。 第五、第六师的李先念、谭震林,虽然最后没有授衔,但都是后来中共政坛上的顶梁柱。 那第四师呢? 就是彭雪枫一手带起来的。 他不仅是军事主官,还是政委,两头都管。等于一个人顶了两个职务,这种双料干部在新四军内部也不多见。 他在新四军的地位,不是靠资历熬出来的,是打仗打出来的。 从豫皖苏到淮北那一大片根据地,是他亲自带人、带枪、带纸张一点点建起来的。 最困难的时候,部队不满千人,既要作战,又要做群众工作,还得搞宣传、搞政权建设。 他写文章,亲自办报,创办《拂晓报》,组织剧团,搞民兵联防,甚至连战时的骑兵营都是他拍板建的。别人开辟敌后根据地靠的是枪和地道战,他是又用枪又用笔,硬生生把一片白区经营成了根据地。 新四军那段时间,正处于敌伪夹击的高压之下,顽军、日军、伪军轮番上阵,吃紧得很。 1944年夏天,他亲自率部打小朱庄战斗打得干脆利落,但没过几天,又遇上汤恩伯部队的反扑。 他带人南下八里庄准备截击溃兵,敌人本身战斗力不强,他分兵追击,按当时的判断,这场仗风险不算太大。 可就在下命令之后,为了观察敌情,不幸被流弹击中,抢救无效,三十七岁就倒下了。 张震,当时是他的参谋长,这辈子都没放下这件事。 他亲眼看着彭雪枫倒下,抱着他喊医生,一边哭一边喊,救不回来。 他说得最多的一句话就是:要是那时候我再强硬一点,非拉他下来不可……那时候部队里谁都知道彭雪枫太爱前线,爱得有点不顾身子,指挥部设在最前沿,看战场要站到墙头去,喊兵听口令得亲自喊。 他不是不知道危险,只是太在乎结果。 也就少了参与大兵团作战的履历,这对后来的授衔来说,确实是个不小的缺口。 有人拿这个说事,说彭雪枫没打过辽沈、淮海、平津,也没带过四野、三野这样的野战军主力,履历上比起粟裕、陈赓这些确实单薄些。 但问题是,如果他没牺牲,以他当时的地位和能力,肯定不会被放在后方喝茶看报。 新四军改编成华东野战军之后,谁来带第四纵队、第八纵队这些队伍,是要讲传承的。 他是老四师的掌舵人,不可能不继续带兵。 真要说可能性,他极有可能在鲁南或中原一线继续统军,照这个势头发展,迟早也是兵团主官的级别。 就算不去推测那些没发生的事,单凭他在红军时期的资历,授大将也稳得很。 他在红三军团里混得开,彭德怀是提拔他的伯乐。 在长征途中,陕甘支队成立时,他是第二纵队司令员,底下带的人都不是一般角色,陈赓、张爱萍、杨勇这些后来在解放战争和抗美援朝都响当当。 他能统得住这么多刺头,靠的可不是资历,而是真本事。 红军时期的干部,谁跟谁交过手、谁带过谁,圈子里心里都有数。 彭雪枫的名字在这圈子里有分量,是被彭德怀当成接班人培养的。 红三军团后来的代表人物黄克诚,实际上在抗战中段就开始偏向党政工作,解放战争开始后也是从地方调回来,和前线有段空档。 如果彭雪枫还在,很可能就是他接替老彭脉络下来的代表人物。 军衔这东西,有制度,但也有人情和象征。 1955年授衔是一次全系统的确认,不只是给个人授荣誉,也是给整条战线、整段历史定性。 红一方面军、四方面军、八路军、新四军,每一条线都要有代表人物。 彭雪枫是红三军团的干将,又是新四军第四师的开创者,两头都占了。 他的位置,如果没有被那颗子弹打断,授大将几乎没有争议。 那元帅有没有可能? 如果只看能力,确实强得很。 但说实话,这个头衔有它的“结构性壁垒”。要评元帅,得有几样东西:主力红军军团的直接创建人、重要武装起义的组织者、整个根据地或战略区的全面主官,以及在解放战争中担任军委直属大兵团的总指挥。 彭雪枫在红军时期的确重要,但不是最核心的几位之一。 抗战时期他在新四军的地位也高,但还没有上升到军区级或全战区的层面。 解放战争他没参与,军委级别的战例更是谈不上。 这几条一看,就知道跟元帅那一栏拉不开。 说到底,彭雪枫如果没有牺牲,最现实、最稳妥的定位就是大将。 不低,也不虚,刚好合身。

CFB波塞冬

历史没有假设。如果不牺牲,蒋先云、左权、邓萍、卢德铭、许继慎……这些人该评什么衔

风过了无痕

怎么是混?谁在混?哪个又是刺头?这文章是怎么过审的呀!

用户14xxx28

新四军早期师长大将是标配[狗头][狗头][狗头]

用户10xxx55

彭大将军两大爱将,彭雪枫将军,佐权将军!

jjly514

位列36位军事家,也就证明只要授衔最低大将