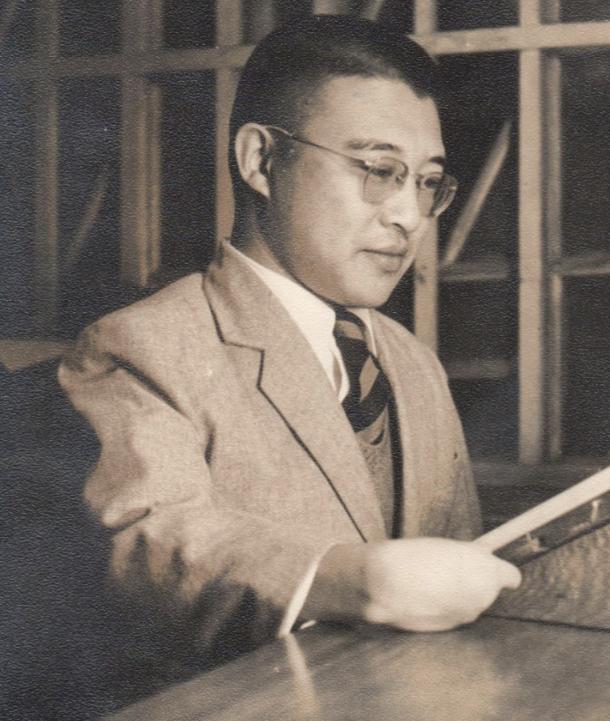

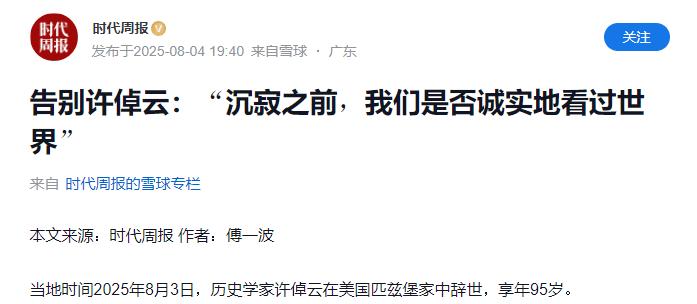

美国传来噩耗!2025年8月3日,影响中美的大佬去世了,中文世界一片哀默! 1930年,许倬云先生呱呱坠地,便注定与先天性肌肉萎缩症相伴。8岁前,他甚至无法行走,长期以来都带着一种“不在常规之中”的疏离感。 然而,正是这份身体的束缚,反而迫使他早早将目光转向内在,在斗室中与书为伴,沉浸于思辨的海洋。 青年时期,他在美国经历五次足部矫正手术,病痛缠身,卧床不起,但他并未虚度光阴,反将病榻当作了思考“大问题”的场所。他曾坦言,是“别无选择”的境遇,磨炼了他的性情,也逼迫他去探索更广阔的智识天地。 紧随其后的,是民族的苦难。抗日战争爆发,年幼的他跟着家人在福建、江西一带四处避难。他亲眼目睹饥民遍地、饿殍满目的惨状,也见证了川军整连整连倒在台儿庄的悲壮。 但是,就在那些战火纷飞的日子里,他内心也刻下了人性的光辉——每当日本飞机在天上盘旋、机关枪扫射时,总有旁人一把将他拉住,趴在他背上替他挡子弹。 这些刻骨铭心的经历,最终化作了他笔下“悲天悯人”的情怀,而他毕生的研究,其关注点也始终围绕着“中国寻常百姓的命运”展开。 幼年与父亲的每日对话,以及在颠沛流离中对农村社会结构的切身观察,都为他日后撰写《汉代农业》这部里程碑式的著作,奠定了坚实的基础。他深知真正的农作与农民生活是何模样,因为他曾真切地融入其中。 即便后来进入学界,他依旧把自己定位为“历史的旁观者”,甚至说“不是学历史的,是历史撞到我身上”。 在台湾求学期间,尽管行动不便,他却得到了台大校长傅斯年、胡适等学界泰斗的青睐与提携,随后远赴芝加哥大学深造,开启了研究中国古代农业史的新篇章。在他看来,研究农业,其实就是研究“人最基本的生存方式”。 而他奉行的“良心就是天”、“自己是最高贵的东西”这些朴素而坚定的信念,也支撑着他在学术道路上始终以百姓福祉为核心,去思考帝制如何延续,百姓如何挣扎,以及中国文明如何变迁。他就像一位坐在岸边,静看历史长河奔腾流过的智者,以独特的视角审视着过去。 正是这种独特的“旁观者”视角,让他具备了“把历史从神坛拉入菜篮”的非凡能力。他用毕生精力,将那些冷冰冰的数字和事件,转化成有血有肉、可触可感的悲欢离合。 他那本《万古江河》销量数百万册,清华北大都将其作为新生礼物,甚至村口小卖部老板都能翻上两页,成为了连接普通大众与中华文明的桥梁。 哪怕九十高龄,他仍在轮椅上坚持完成《经纬华夏》,把中华文明比作“江河接纳支流”,让西方世界终于明白,“原来中国不是长城里的孤岛?”他打破了文明间的壁垒,让普世价值在历史的烛照下熠熠生辉。 他不仅是历史的讲述者,更是文明对话的搭建者。上世纪60年代,他作为首位回台湾的文科博士,就教导台大学生要“用世界眼光看中国”,早早播撒了开放与多元的种子。 70年代赴美匹兹堡大学任教后,他的中国历史课更是成为了“国际爆款”,连美国议员都争相来蹭课,这无疑是一场成功的文化输出。 甚至到了80岁,他仍在不遗余力地推动学术外交,邀请南京大学的学者访美,真情流露地说:“南京是我抗战时的伤心地,不能忘啊!”用最朴素的情感连接了两岸和海外学界。更难能可贵的是,他以史为鉴,敢于仗义执言。 2024年荣获唐奖汉学奖时,他毫不客气地将美国比作“上海租界的流氓”,直言其向台湾索要“保护费”的行为与当年洋人收“买路钱”毫无二致。 这种“狠劲”,源于他对生死的看淡,以及他对历史本质的深刻洞察——他总说,“历史不是帝王将相的家谱,是千万个‘草鞋斗笠’堆出来的。”一个学者能有如此良知和胆魄,着实令人敬佩。 尽管他生命的大部分时间都在异国他乡,但那份对故土的牵挂,却从未改变,甚至愈发浓烈。2023年《十三邀》采访时,93岁高龄的他,对着许知远突然哽咽,道出了毕生最大的遗憾:“但悲不见九州同。” 这短短几个字,让无数网友瞬间破防——一位在美国居住了半个世纪的学者,临终前最牵挂的仍是祖国的统一。 这与他在书中反复强调的华夏文明的“整体性”信念不谋而合,从西周分封到汉代大一统,从丝绸之路繁荣到郑和下西洋,他始终在字里行间告诉我们:这片土地上的人,从来都是一个整体。 而他2020年的金句——“往里走,安顿自己”,在疫情期间火遍全网,如今更像他穿越时空,留给这个流量至上、快餐文化席卷时代的遗言。 在一个明星占据热搜、浮躁弥漫的当下,许倬云用他95年的生命清晰地证明:真正的历史,永远藏在普通人的悲欢离合里。 它不仅仅是冰冷的数字和事件,更是融入每个中国人血脉里的基因!他虽然走了,但他关于家国、文明以及“中国人何以成为中国人”的深刻追问,却依然在中文世界的血脉中奔腾流淌。