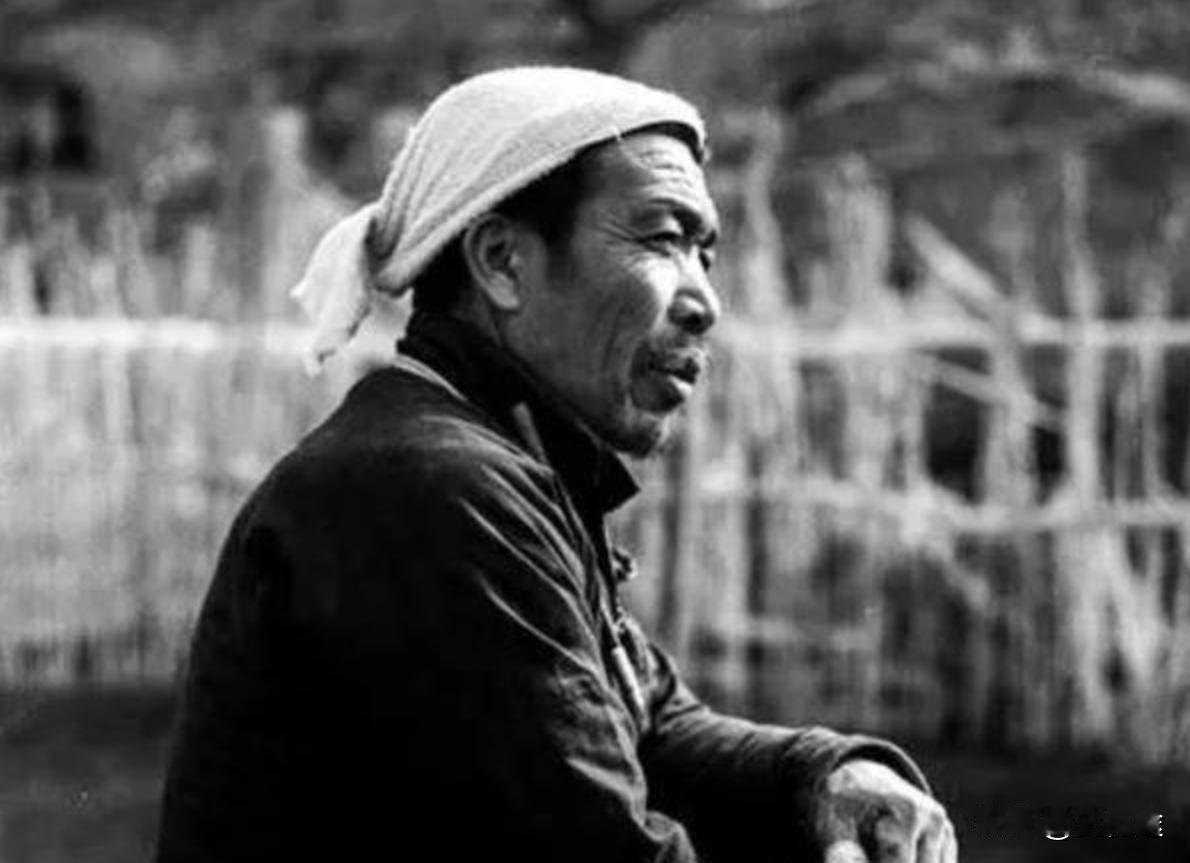

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠。在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… 1986年,陈永贵死在了北京。不是闹腾,不是隆重,是安安静静地走了。 那时候他已经不再是那个在广播里喊口号、登人民日报头版的人了。 他在北京东郊农场当了顾问,说好听是顾问,说白了也就是安排一个不吵不闹的位置,慢慢老去。他自己也清楚,时代换了。他那个喊着“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”的时代,已经从被人举着过河,变成了藏在角落里喝水的样子。 可他留了一句话:我死了,埋回大寨,埋回虎头山,别送我去八宝山。我得看看,咱大寨,后来咋样了。 村里人是听过他这话的。 一到春天,村口桃花一开,就有人念叨,“他还真惦记着山上的那块地。”他在那儿栽过树,摔过跤,也给人站在土坡上训话,一训两个钟头,太阳晒得队员发晕,他还不下坡。 骨灰盒从北京送回来的时候,是下午,天阴着,地里刚翻过垡,松软。 村里人自发地抬上虎头山。说是虎头山,其实也不高,就几层坡地,梯田一圈圈贴着山背盘着上来。有人修了四层台地,铺了228级石阶,说是纪念他在中央工作了8年,党龄38年,又活了72岁。 怎么算的没人仔细问,反正听着有点意思,也就认了。 墓不高,是个圆冢,背后竖一块碑,正面刻着“陈永贵之墓”,背面是一大段生平。 石碑不新,雨一冲就发灰,但字还挺硬,像是他那会儿开大会的腔调,横平竖直。冢不大,却特别实,石头一块一块码得严严实实,周围栽了松柏,春天一到,风一吹,绿油油的,像是墓里的人还在听村子动静。 有时候走到那儿,能听见风顺着台阶跑下来,有点冷,有点静,像有个老人在身后咳嗽。 说来也怪,虎头山上,还有另一块碑,是郭沫若的。离陈永贵那儿不到百米,立得端端正正。 有人来扫墓时常常一惊:这俩怎么挨着?文化和农业,一左一右,各说各话。听说郭老一部分骨灰也撒在这山上。 你要细想,还真有点意思——两个时代的象征,一起望着这片梯田,不说话。 可真让人记住的,不是墓,是灵棚。 人刚死那几天,大寨人给他搭了灵棚。 白布、灯笼、纸花,搭在村口。他是大寨的命根子,没人觉得这事有啥不妥。 但县里来了话:灵棚必须拆。不拆,他们就不来祭奠。 说是因为上面有政策,不允许随便搞封建形式。有点可笑,也有点可怜。那个曾经让省里市里都来捧场的地方,现在连个灵棚都不许留。 县里态度挺硬,说我们是按规矩来,你们别为难。 村里乱作一团,有的说别扛了,拆了,留点体面;有的气得摔碗,说他死了,连个白布都配不上? 那天晚上,有人去找郭凤莲。 她回来得晚,一身风尘,鞋上全是土。 听完大家七嘴八舌的讲,她没说太多,只一句话:“今晚不拆。明天他们要来,就看他们来不来。” 那夜风大,白布吹得哗啦啦响,灯也晃,像要灭。可棚没动,守夜的人也没走。 第二天,县里没来,五大班子,一个也没露面。 村里人自个儿跪、自个儿烧纸、自个儿磕头。有人嘴里念着陈永贵的名字,有人眼圈红了,说他要是知道自己死了连县里都不来了,会不会生气。 有人说郭凤莲那晚其实是赌气。 也有人说,她心里明白,时代变了,不可能再有谁为一个灵棚折回头。 可她就是不愿意拆——这是个告别,她不想丢人。 这个细节没上新闻,也没人写进档案,但谁提起都记得——那天,灵棚没动,风一直吹,纸灰一直飞,白布缠上了树枝,像有东西在那儿拽着,不肯散。 说到郭凤莲,她是陈永贵一手带出来的。 年轻那会儿,他在村里讲大寨的历史、怎么干田、怎么赶工,讲了一整天,第二天让年轻人一个个上去复述。她上去,说得快、说得清,还说得有点情绪,底下人都听着。 陈永贵一乐,说行了,以后你负责接待外宾。 那可不是玩笑。再过几年,她就成了“铁姑娘队长”,大寨的“窗口”。 铁姑娘们干活、唱歌、修水渠,她站最前头。外宾来了,她上,合影、介绍、翻译,全是一把好手。 有一张照片最有名——她站在山梁上,手伸出去,指着远方,背后是队员。那动作陈永贵也做过,别人没资格做,就她一个人也被拍成那样。 外人看照片,说这是大寨精神的传人。 她自己不说,只一门心思干活,接待了一波又一波外宾。 有人说那会儿来大寨,比来故宫还热闹——一百多个国家,两万多外宾。 村头常常挂着“热烈欢迎”四个大字,底下是穿黄衫红袖章的姑娘们。可这热闹,没多久就散了。 改革开放后,大寨的牌子不再闪光,提起来也有人摇头,说那是一种激进的符号,不合时宜。 郭凤莲没走,陈永贵也没搬。他留在山坡上,眼睁睁看着村子变样。地不是集体的了,人也不一样了。梯田也不全种了,有的荒着,有的改种果树了。 墓还在,石碑也还在。228级台阶,年年都有人扫,但脚步声少了。有时候,一天就一两个村里娃跑上去,坐在碑前发呆。 石阶底下的草长得比以前高,风吹动的时候,像是在说什么,也像是在叹气。