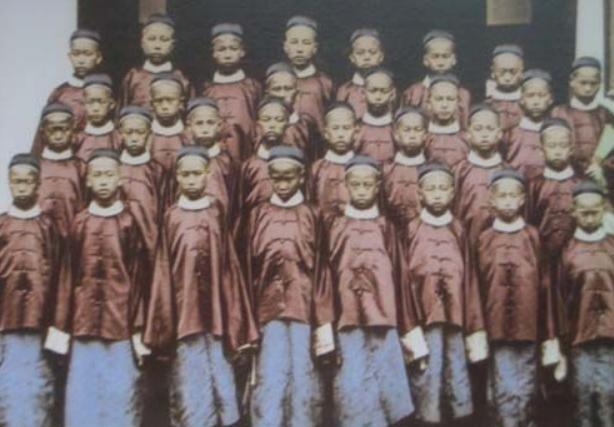

“留美幼童计划”是左宗棠生前以近乎撕破脸皮的方式去促成的,在他去世五个月后,这项被称为“中华创始之举”的计划终于艰难起步! 1881年深秋,归国轮船的甲板上,19岁的詹天佑攥着耶鲁大学的铁路图纸,指节因用力泛白。图纸边角被海水浸得发皱,像他此刻的心情。 三年前刚在纽黑文市的铁路公司实习时,他曾梦想带着最先进的技术回家,可现在,他和其他93个伙伴,像被强行拽断的藤蔓,只能随着轮船颠簸着退回原点。 船过太平洋时,有人在夜里哭,说“早知道这样,当初就不该上船”,詹天佑没作声,只是把图纸往怀里塞得更紧了些。 没人忘得掉1872年那个清晨。上海港的蒸汽轮船鸣笛时,12岁的梁敦彦被族长推上船,手里还攥着母亲给的平安符。 岸上的骂声此起彼伏,“夷人会剥小孩皮”的谣言像蝗虫似的飞,容闳站在跳板旁,一遍遍对家长鞠躬:“我以性命担保,十年后还你们一个有用的孩子。” 那时他们不知道,这场远行的背后,是左宗棠在朝堂上指着倭仁的鼻子骂“误国者必是你辈”的激烈争吵,是曾国藩临终前还在病榻上修改《幼童出洋肄业章程》的执着。 在美国的日子,像场湍急的溪流撞上坚硬的礁石。刚到哈特福德小镇时,邓士聪对着刀叉哭了三天,说“不如家里的筷子顺手”;吴仰曾第一次见电灯,吓得把煤油灯藏进被窝。 可没过两年,蔡绍基就在哈佛大学的辩论会上用英语痛斥鸦片贸易,台下的美国学生拍红了手掌;黄开甲成了棒球场上的投手,当地报纸称他“扔出的球比子弹还快”。 他们住进美国人家,学着做苹果派,周末去教堂却总在深夜凑成一团,用树枝在地上写“中华”二字。有次校长问“你们想做什么”,14岁的唐绍仪站起来说:“想让中国也有这样的学堂。” 这份朝气,终究成了原罪。1880年,御史陈兰彬的奏折送抵紫禁城,里面附着重臣们的联名信:“幼童剪辫易服,与洋女嬉笑,实为叛逆!” 奏折里没提的是,这些孩子刚帮美国气象局完成了东亚季风图测绘,没提詹天佑的数学论文被耶鲁收录,更没提他们寄回家的信里,总在问“国内的铁路修到哪了”。 当召回的谕令抵达美国时,容闳在哈特福德的办公室里砸碎了茶杯,他想起十年前左宗棠对他说:“这些孩子,是中国的眼睛。” 回国后的日子,比海上的风浪更冷。求知书院的破败院子里,幼童们被要求跪着听训,有人因“穿西装”被掌掴,有人的毕业证书被当作“通洋证”没收。 詹天佑被派去广州做翻译,看着外国工程师在铁路图纸上标注“中国人勿近”,夜里就把耶鲁的笔记拿出来重抄。 唐绍仪在天津教案中当差,目睹洋人蛮横,悄悄把谈判技巧记在袖口——那些在哈佛学的国际法,总有用得上的一天。 历史终究没辜负他们的隐忍。1905年,京张铁路开工典礼上,詹天佑站在青龙桥车站,看着自己设计的“人”字形铁轨,突然想起1878年在美国,老师指着铁路图对他说“中国不需要铁路”。 此刻蒸汽机车呼啸而过,震得地面发颤,像在回应三十年前的嘲讽。同一时期,唐绍仪作为外务部侍郎,在与英国谈判西藏问题时,甩出的正是当年在哈佛辩论过的主权论据。 逼得对方在条约上签字。而周万鹏铺设的电报网,让八国联军侵华时,消息能在三日内从西安传到成都,成了清廷最后的通讯命脉。 1909年,庚款留美学生出发前,唐国安——当年被召回的幼童之一,如今的游美学务处总办。 给孩子们讲了个故事:1872年,有个叫詹天佑的孩子,在轮船上把辫子缠在脖子上,说“死也不剪”,可十年后,他在耶鲁的实验室里,为了画图方便,悄悄把辫子盘在头顶。 “你们要记住,”唐国安说,“留洋不是为了变成洋人,是为了让洋人知道,中国人能做得更好。” 船开时,胡适在日记里写:“见海面上有鸟群追随,想起三十七年前的那些少年。”他不知道,詹天佑此刻正在京张铁路的隧道里,用当年从美国带回的水平仪测量,仪器上刻着的“Yale”字样,已被磨得模糊。 那些被腰斩的计划,那些被打断的学业,终究在历史里生了根。从留美幼童到庚款学子,从詹天佑的铁路到钱学森的导弹,中国人用一个半世纪证明:左宗棠当年撕破脸皮护住的火种,从来就没灭过。 它藏在幼童们被没收的笔记里,藏在回国后默默积攒的技术里,藏在一代又一代人“师夷长技以自强”的执着里,终有一天,会照亮整个民族的前路。 参考资料:留美幼童计划:中华创始之举——河北新闻网