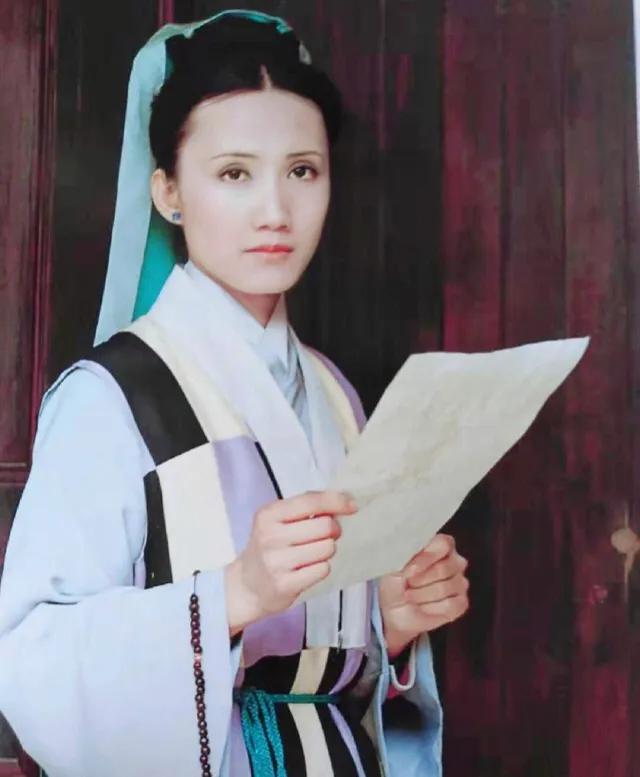

红楼梦里另一个不厚道的尼姑,妙玉。 第四十一回,老太太陪刘姥姥逛大观园,最后逛到妙玉的栊翠庵。红楼梦里描写贾家人大规模来栊翠庵里参观就这一次,这是唯一的一次,妙玉的来龙去脉我们以前提过,修大观园作为一处景点,修了一个尼姑庵,既然修了就要有人住,而妙玉当时正是没有着落,没有去处。 过去孩子有病讲究买替身,买替身代替修行也不见好,最后只好这姑娘自己出家了,出家病就好了,这就是妙玉,现在父母都已经去世了,她跟着她师父来到首都,结果她师父去年冬天圆寂了,这是她的身世。因为是官宦人家的小姐,所以衣食特别讲究,文笔非常,能诗能文,这都是官宦人家的传统。现在无依无靠,她师父还给她留了遗言,‘不宜回乡,在此静候,自有结果。’前面描写她师父“精演先天神数”,她师父擅长算卦,这也不是虔诚的佛教徒,真正虔诚的佛教徒讲究的是修行,不会相信占卜算命的东西,这位是研究先天神术的,临终还有预言,所以妙玉就没回去,住在西门外牟尼院。她是一个没有着落的人,父母双亡,师父去世,然后临时借住在西门外牟尼院。因为这个原因,贾家觉得她合适,要把她请来,因为官宦人家小姐,知书达礼,而从妙玉来讲,她现在没有安身之处,她也希望有个长久的地方,双方一拍即合,因此她来到大观园里住在栊翠庵,这是妙玉的身世。 老太太的生活是非常讲究的。先说不喝“六安茶”,听说是“老君眉”接过来了。然后又问是什么水,妙玉道:“是旧年蠲的雨水。”贾母便吃了半盏。老太太不喝绿茶,喝岩茶,和我们现在提倡的差不多,还得看是什么水。从这里我们可以看出妙玉也不是一心参禅的人,以俗事是相当在乎的。她知道老太太吃什么茶不吃什么茶,在这之前没有描写她和贾母之间有什么来往,说明她对贾家的事情很留心,贾家大事小情她都知道,虽然她在庙里住着,但是这庙在大观园里,表面上看妙玉和任何人都不来往,就在栊翠庵闭门修行,实际上庙门关得住身关不住心,妙玉心不在这里,心在外面,所以贾家的事表面上不关心,实际上都清楚。我们以前也提过,妙玉这人最大的缺点,不厚道。 贾母便吃了半盏,笑着递与刘姥姥,说:“你尝尝这个茶。”刘姥姥便一口吃尽,笑道:“好是好,就是淡些,再熬浓些更好了。” 因为刘姥姥吃了这杯茶,茶杯妙玉不要了, 妙玉刚要去取杯,只见道婆收了上面茶盏来,妙玉忙命:“将那成窑的茶杯别收了,搁在外头去罢。” 这件事可不是爱清洁的事,不是洁癖的事儿,是嫌贫爱富。如果是嫌脏可以好好刷刷。这个所谓的脏,并不是从卫生角度去理解的,是从阶级的角度去理解的。 刘姥姥是贫苦人,她从骨子里认为刘姥姥是脏的,不能和贫穷的人产生接触,否则会把自己也污染了,如果修行修到这样就彻底走了邪路了,入了魔了,所以书中80回以后描写妙玉的结局,不是曹雪芹写的,“入了魔了”,我觉得这个描写和曹雪芹前面的描写能对上,如果修行的人心里有这样的想法只能是修邪了,只能入魔道。那是毫无疑问的,有这种心态就注定了她不可能有一个好的结局。 当然这也给我们一点启示,曹雪芹高就高在这儿,洁净与脏,不完全是按卫生评价的,这一小段描写揭示了人类社会的特殊性,今天西方人类学家有更丰富的论述,是要曹雪芹之后。 这在揭示给我们人的一个观念问题,什么叫洁什么叫不洁,实际上是你的一种观念,而你这种观念不是仅仅从卫生角度着眼的,还会考虑其他因素。我刚才举的例子都是从事物的性质角度来判断的,这是我们今天的观念,这是无可厚非的,也是很正常的。但是你上升到人的层面,不是从干净与否判断的,而是从贫富的角度判断的,这就要命了,人的洁不洁要么看外在要么看内在,所谓的外在,就是从卫生的角度,从内在,看心灵美不美,心地是否干净,评价人就是用这两条,和有钱没钱没关系。妙玉这方面是大错特错的,她既不看人卫生状况,也不看人心灵,看的是人的社会地位,这一点注定了妙玉的结局是悲剧的。作为一个普通人有这样的心态都应该大大的贬斥她,而妙玉还是一个修行人,一个出家人。修行人有这样的行为我们说的严重点儿,是极其肮脏的。外表非常漂亮光鲜的一个人,心地却如此肮脏龌龊,所以她有悲剧性结局一点儿也不奇怪,出家修行这些年不知道她修的是什么,这是另外一种风格的尼姑。我们看到妙玉自视清高,觉得大观园里的人都俗,境界不如她,但是大观园里上上下下都能容得下刘姥姥,只有她容不了,到底是谁境界太差?!老太太的身份都能陪着刘姥姥逛园子,贾家上上下下没见谁像妙玉那么排斥刘姥姥,她还瞧不起贾家人,觉得贾家人层次不够,实际我们反过来看,倒是她境界太差,这里反应出她为人的重大缺陷。所以后来她的结局一点儿也不奇怪了。