公元231 年秋,当 “车骑将军张郃于木门道中伏阵亡” 的消息传到魏都后,皇帝曹睿大惊失色。张郃之死,疑云重重,究竟是死于意外,还是司马懿的算计呢?

那一封从西线前线飞马而来的急报,撕开了曹魏权力内部的紧张气氛。张郃,一位历经沙场、老谋深算的宿将,就这么在木门谷前一箭殒命。死得蹊跷,死得突然,也死得耐人寻味。他不是无名之辈,正相反,他是曹魏阵营中少有的从黄巾起义一路杀上来的老将。他懂兵法,善攻守,常年镇守西北,对蜀汉诸葛亮的每一次北伐都针锋相对,从不退缩。

张郃出身寒微,靠着一场场血战攀上高位。最早,他效力于冀州牧韩馥手下,在黄巾之乱中担任军司马。混乱年代没时间慢慢磨练,战场就是试金石。张郃很快被袁绍看中,调往河朔,与公孙瓒交锋多年,战果不凡。他真正让世人记住,是在官渡之战前夕。

当时袁绍准备攻打曹操,张郃和沮授都提出一个关键意见——派兵护卫粮道乌巢,否则一旦被袭,后果不堪设想。袁绍没听,还被谋士郭图反咬一口,说张郃胆怯避战。张郃忍无可忍,转投曹操。

从那一刻起,他的命运改写。曹操对这位新归的猛将极为倚重,连连派他出征关中、凉州、汉中。张郃不讲情面,一路猛打猛冲,在马超、韩遂、张鲁等人手中拿下不少城池。后来,他被任命为征西车骑将军,开始在与蜀汉的长期拉锯战中坐镇祁山防线,成为西北方向的主心骨。特别是诸葛亮出山以后,北伐接连展开,张郃每次都在前线周旋,兵力有限,战术频出,硬生生守住大局。他性格严谨,行军克制,从不轻举妄动,也正因如此,深得曹丕、曹睿两代皇帝信赖。

但张郃虽强,时代却在变。到了太和年间,西线的指挥权逐渐落入另一个人手中——司马懿。这个人文官出身,兵法精明,心机更深。他和张郃共事多年,表面和气,实则心有芥蒂。司马懿位居太尉,朝廷大权在握;张郃则是野战统帅,威望高、兵士服,若战功再上层楼,极可能成为皇帝信赖的下一位权臣。两人注定无法相安无事。

机会很快来了。公元231年,诸葛亮第四次北伐。蜀军攻上祁山,张郃与司马懿共领大军迎敌。这一战打得胶着,蜀军用木牛流马解决后勤难题,连月鏖战不退。张郃主张集中兵力,固守雍、郿要道,防止敌军分兵扰乱后方。但司马懿却坚持守住上邽,拒绝分兵,结果蜀军绕道成功,在祁山一带展开大规模突袭,魏军被迫应战。

这一战,张郃仍旧稳扎稳打,多次击退蜀军试探性进攻。可惜天公不作美,魏军迟迟无法切断蜀军粮道,蜀方虽勇,但也撑不久。六月,粮草告罄,诸葛亮决定撤军。这个时候,问题来了——追不追?张郃坚决反对追击。他懂兵法,知道这是兵家大忌。撤退的军队虽疲惫,却易设伏;胜者若乘胜心切,往往中了对方埋伏。他几次劝阻,表示“归军勿追”,但司马懿却按下令牌,命张郃亲自率军追赶。

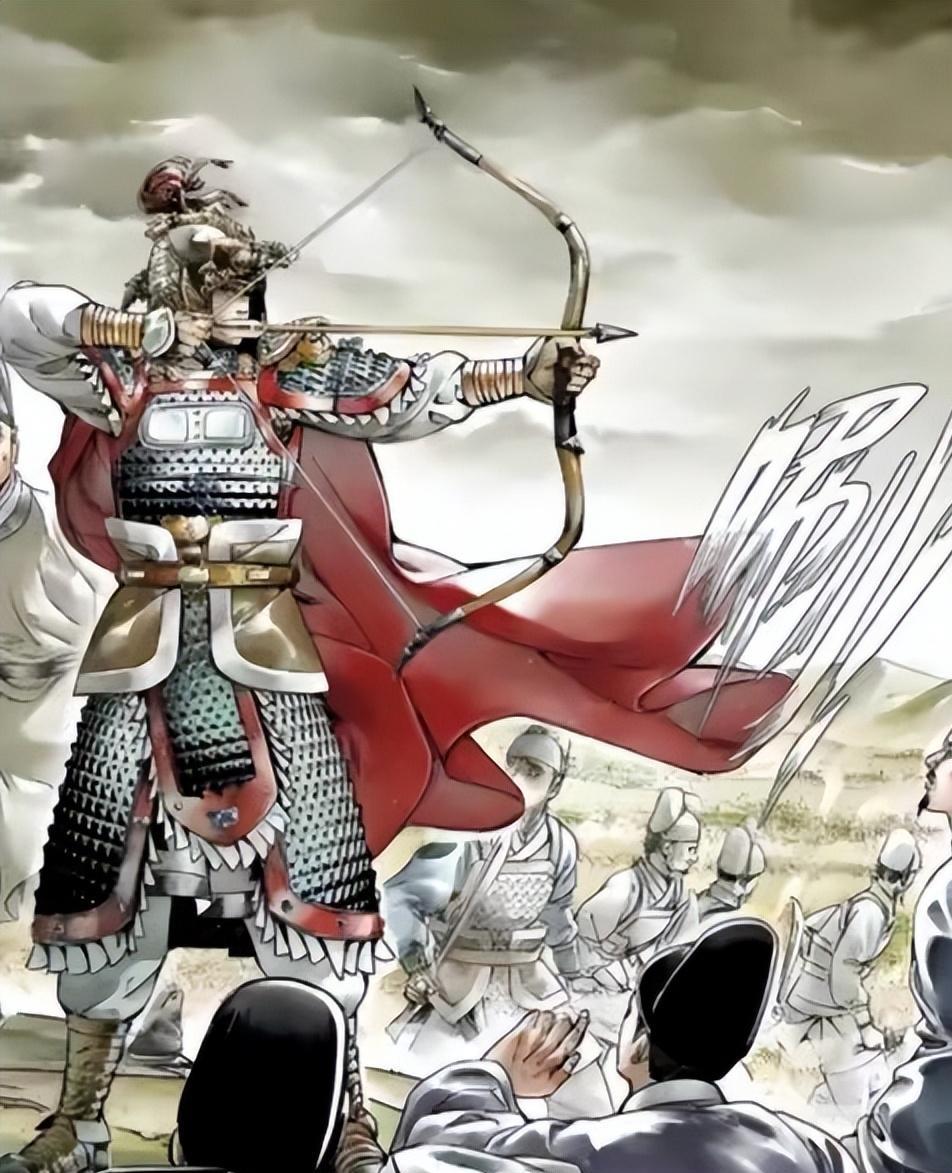

张郃明知有诈,却不得不从。身为车骑将军,却听命于司马懿,军令如山,不容质疑。他率兵进入木门道,那是蜀军退路中唯一的山谷通道,地势狭窄,林木密布,最适合设伏。张郃一边前进,一边布防,走得小心,可惜敌人更快一步。山上蜀军早已布下弓弩重兵,张郃部一进入谷口,两侧箭雨齐发,乱箭穿林,如骤雨般袭来。他来不及退,只能强撑突围,一支箭射中右膝,伤及大动脉,当场昏厥。亲兵试图救出,无奈通道太窄,乱军冲撞,张郃被挤落谷地,伤重身亡。

消息传回洛阳,曹睿震惊异常。他没料到,朝廷倚重的西线大将,就这么死在一次不该发生的追击中。追击敌军原是获胜的象征,如今却成致命陷阱。更让人费解的是,张郃生前已明确反对出击,司马懿为何仍坚持?是轻敌?是傲慢?还是另有图谋?

坊间议论四起,很多人把矛头指向司马懿。毕竟,他的身份尴尬,一方面是曹氏家族的忠臣,另一方面却掌握实权,甚至能左右军政调度。张郃不同,他出身寒门,靠战功上位,是士兵们敬服的“自己人”。如果说魏国内部有哪个将领能挑战司马懿的地位,那就是张郃。他死了,西线无敌,司马懿的地位再无人可撼。

张郃的死,让人不得不联想权力斗争的阴影。三国时期,权臣干政、将领被害的例子不胜枚举。张郃是否被“借刀杀人”?史书记载谨慎,未下断言,但司马懿的果决令人侧目。他明知张郃不愿追击,却一意孤行;明知地势险恶,却强派出战。他或许并不直接想置张郃于死地,但这场行动,确实一石多鸟。

几年后,司马懿彻底掌控曹魏大权,曹氏家族逐步边缘化。张郃的死,被历史吞没,没有大规模追悼,没有士族哀荣,只留下一段冷冰冰的记载:“郃追贼至木门,为流矢所中,卒。”他死在一场本不该有的战斗中,被命令逼上前线,也被历史遗忘在山谷深处。

但真正的遗忘,并不来自史书的缺席,而是对他选择的质疑。在那个权力漩涡里,张郃或许并不想卷入,他只想打仗、守疆、建功。然而,当他走入木门道的那一刻,一切已经注定。战死还是谋死,历史未曾明说,但我们清楚,他是那个时代牺牲最多、也最值得敬重的军人之一。

![司马懿要这样做了,就不会有后面的晋了[6]](http://image.uczzd.cn/11963613302330475141.jpg?id=0)